Os CANTOS CHINESES (LII-LXI) usam como fonte onze (dos doze) volumes da Histoire generale de la Chine, do jesuíta francês Joseph-Anna-Marie de Moyriac de Mailla (1669-1748). De Mailla viveu em Pequim por 37 anos. A obra foi concluída em 1730 e publicada entre 1777 e 1783. Sendo um iluminista, de Mailla apreciava a ênfase na ordem racional exercitada pela filosofia política confucionista. Pound adaptou a visão dele sobre a China às suas opiniões acerca do cristianismo e da necessidade de um líder forte (Mussolini, claro) para resolver os problemas europeus contemporâneos. Por sorte, na maior parte desses Cantos, a ênfase está na exuberância da história chinesa.

“Duque Leopoldo”: o Grão-Duque da Toscana entre 1765 e 1790 já apareceu nos Cantos XLIV e L, onde Pound enumerou suas reformas econômicas. As referências à “verdadeira base do crédito” e ao apoio do povo dizem respeito ao banco Monte dei Paschi, em Siena, também abordado por Pound em outros poemas (XLII-XLIV).

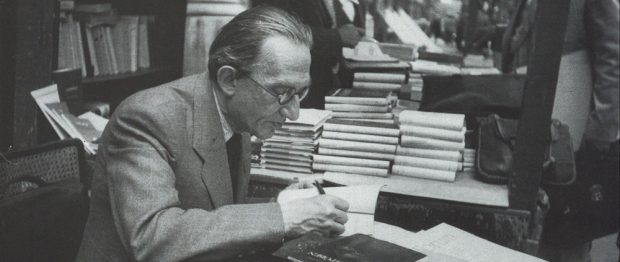

“Schacht”: Horace Greeley Hjalmar Schacht (1877-1970), economista, banqueiro e político alemão, ajudou a acabar com a hiperinflação durante a República de Weimar e foi presidente do Reichsbank (1923-1930). Sob Hitler, foi ministro da economia, mas eventualmente se opôs à política de rearmamento nazista (acreditando que ela criaria pressão inflacionária e arruinaria as reformas que deram certo). Acabou demitido em 1939 e preso em Ravensbrück em 1944. Julgado em Nuremberg, foi absolvido.

“anno seidici”: o “ano VI” do calendário fascista (28/10/1937-27/10/1938).

“commerciabili beni”: “bens comercializáveis”. É uma tradução poundiana de “Verbrauchsgüter” (“bens consumíveis”), expressão usada por Schacht durante a visita de Hitler a Roma em 1938: “Geld, dem keine Verbrauchsgüter gegenüberstehen, ist ja nichts als bedrucktes Papier”, “Dinheiro que não é emitido contra bens comercializáveis (sic) não passa de papel impresso” (“Letter from Rapallo”, Japan Times and Mail VII.2, 12/09/1940).

Na visão de Pound, Schacht supervisionou o crédito estatal de forma a canalizar os recursos para a melhoria do bem-estar material da nação sem recorrer a empréstimos de bancos privados, como ocorria nos Estados Unidos do New Deal. Logo, as ideias Schacht estavam em consonância com a visão de Pound sobre as questões econômicas, além de se alinharem ao ideário contrário à usura do poeta.

“neschek”: “usura” em hebraico. Não custa sublinhar que a usura era proibida pela Torá (Êxodo 22, 25; Levítico 25, 35-37; Deuteronômio 23, 19-20), embora fosse permitido aos judeus emprestar dinheiro a estrangeiros.

“Vivante”: Leone Vivante (1887-1970), crítico e filósofo italiano de ascendência judaica, com quem Pound conviveu por um tempo e a quem culpava por ignorar o problema da usura e sua suposta conexão com as causas da guerra.

As tarjas pretas na edição brasileira suprimem a palavra “Stinkschuld”, nome pejorativo que Pound deu à família Rothschild, composto por “stink” (“fedor” em inglês) e “Schuld” (palavra alemã que significa “culpa”, “dívida”). Nas edições mais recentes dos Cantos, as tarjas sumiram e a palavra foi restituída ao poema. Nas primeiras versões, Pound usava o nome da família, mas Eliot sugeriu que ele não fizesse isso a fim de evitar um processo. Irritado, Pound criou o “Stinkschuld”. O “pecado” dos Rothschild é, claro, a usura, e a “vingança” ensejada é dos cristãos (representados por Hitler) contra os judeus usurários. Pound chegou a dizer que os judeus eram os culpados pela perseguição que sofriam. Ou seja, Pound desgraçadamente abraçou as “teorias” da propaganda antissemita e as repetia aos quatro ventos.

“Srta. Bell”: a arqueóloga, historiadora e escritora britânica Gertrude Bell (1875-1927), que viajou pelo Oriente Médio. Os “laços com os árabes” estão no contexto do início da Primeira Guerra e da Revolta Árabe de 1917-18. As “sanções” dizem respeito ao esforço mal sucedido da Liga das Nações de punir a Itália pela invasão da Abissínia em 1935.

“Litvinof”: Maxim Maximovich Litvinov, nascido Meir Henoch Wallach-Finkelstein (1876–1951), foi um revolucionário russo e ministro das relações exteriores da URSS entre 1930 e 1939, quando Stálin o substituiu por Molotov e Litvinov se tornou embaixador nos EUA (1939-41). Como ele tivesse ascendência judaica, Pound sempre o atacava em suas transmissões radiofônicas.

“entrefaites”: “circunstâncias”.

“IGNORÂNCIA”: citação de uma carta de John Adams para Thomas Jefferson (25/08/1787; Adams estava em Londres negociando um empréstimo dos holandeses para financiar a guerra de independência dos EUA). O “Ben” citado a seguir é Benjamin Franklin, algo que ele teria dito em 1787, mas há quem questione a veracidade dessa “advertência” antissemita.

As tarjas pretas suprimem os seguintes versos:

specialité of the Stinkschuld

bomb-proof under their house in Paris

where they cd/store aht voiks

fat slug with three body-guards

soiling our sea front with a pot bellied yacht in the offing

Em tradução livre: “specialité dos Stinkschuld / à prova de bomba sob sua casa em Paris / onde eles armazenam oibras d’arte / lesma gorda com três guarda-costas / sujando a nossa vista pro mar com um iate bojudo no horizonte”. Óbvio que “oibras d’arte” é uma solução abestalhada pra “aht voiks”. Supõe-se a “casa em Paris” seja o “Hôtel de Talleyrand” (Saint Florentin, nº 2), onde residiu Edouard Alphonse James de Rothschild (1868-1949), chefe de família e diretor do Banque de France. Ele herdou do pai, Alphonse, uma enorme coleção de obras de arte, as quais fez o possível para esconder dos nazistas. A “lesma gorda” é, provavelmente, Henri James Nathaniel de Rothschild (1872-1947), um bon vivant. Ele, de fato, tinha um iate, Eros II, fabricado na Escócia em 1926. Em 1939, Henri fugiu para Lisboa e o iate foi confiscado pela marinha francesa (1940-42) e, depois, pelos alemães. O barco foi torpedeado pelos Aliados em 1944 e afundou no Golfo de La Spezia.

“das duas usuras, a menor está agora liquidada”: Shakespeare, Medida por Medida, ato III, cena 2 — “Twas never merry world since, of two usuries, the merriest was put down”. No caso, as “duas usuras” referidas pelo personagem da peça são a prostituição e o empréstimo de dinheiro. A primeira era proibida por lei; a segunda, permitida e praticada pelos ricos.

“Entre KUNG e ELÊUSIS”: Elêusis era a cidade na Ática onde os Mistérios Eleusinos de Deméter e Perséfone eram celebrados. A princípio, esses ritos eram parte de um festival agrícola. Com o passar do tempo, passaram a concernir ao mundo ínfero e suas deidades, bem como ao descenso ao Hades e às visões místicas do futuro. Nos Cantos, a fórmula “Kung e Elêusis” é recorrente e assinala os dois extremos entre os quais, no entender de Pound, os valores humanos devem ser estabelecidos: “a vida ética e os mistérios sacros”.

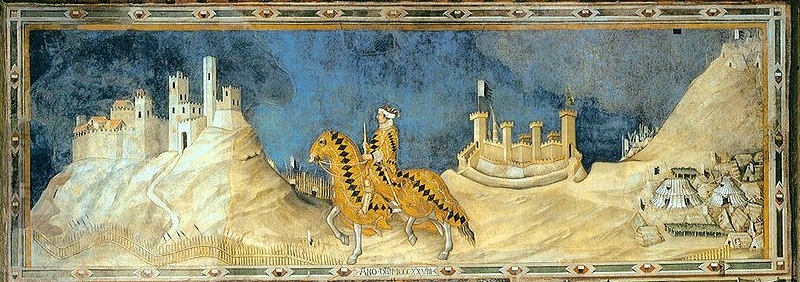

“la Dorata” é uma igreja em Toulouse dedicada à Virgem, Notre Dame de La Daurade. A referência de Pound ao “baldacchino” entrega que, no entanto, ele não está na igreja ou sequer em Toulouse, mas em Siena, defronte à pintura Maestà (1315), de Simone Martini, na chamada Sala del Mappamondo, onde a fundação do Monte dei Paschi foi discutida e ratificada. Assim, a Virgem precisa de um “baldacchinno” por estar em um local secular, o Palazzo Pubblico de Siena.

“Riccio (…) Montepulciano”: agora, a referência é ao afresco de Martini na mesma sala, pintura que retrata o condottiere Guidoriccio da Fogliano no cerco de Montemassi, em 1328. O afresco simboliza a força militar e política de Siena antes de ser conquistada por Cosimo de Médici em 1555 e incorporada à Toscana.

“a igreja bêbada…”: no entender de Pound, a igreja foi incapaz de proteger as pessoas da usura, sobretudo após a Reforma.

“Sabei então”: aqui, Pound se afasta do mundo decadente ocidental, controlado pelos usurários, e se dirige à China antiga. Assim, a segunda parte do Canto traz diversas citações do capítulo 4 do Livro dos Ritos conforme as traduções francesa e latina da jesuíta e sinóloga Seraphin Couvreur (1835-1919). O capítulo 4 discorre sobre os regulamentos administrativos do ritual imperial. Cada mês do ano é dominado por uma posição das estrelas, um número sagrado, um determinado animal, som, instrumento musical, sabor, perfume, órgãos sacrificiais, atividades, vestes, carruagem e cavalo do soberano. Assim, o Livro dos Ritos nos apresenta um modelo de ordem em que o humano e o social estão vinculados às mudanças da natureza ao longo dos meses e estações do ano. Essa ordem, por sua vez, é a expressão da ideia filosófica de ordem que emana do indivíduo para a sociedade apresentada no Ta Hio, referido por Pound no final do canto pelo ideograma “chih³”, “parar”, “vir descansar”.

“Ming T’ang”: “salão luminoso”, o palácio imperial onde, nos tempos lendários, o imperador (“Filho do Céu”) realizava os rituais sagrados que renovavam o mundo, determinavam as estações e criavam a ordem social conforme a vontade do Céu.

“Chama as coisas pelos nomes”: Analectos XIII.

“Lord Palmerston”: Henry John Temple (1784-1865), primeiro-ministro (1855-65) no reinado de Vitória.

“comece drenando…”: Pound retorna ao início do Canto, referindo-se a Leopoldo e também (implicitamente) a Mussolini e os “melhoramentos” proporcionados por ambos (supostamente, no caso do fascista). E foi Palmerston quem “combateu o tédio da neblina de Londres”, tendo esbarrado na burocracia e na mentalidade canhestra de seu tempo.