Fui entrevistado por Manuel da Costa Pinto no programa Entrelinhas, da TV Cultura. Veja abaixo:

No “Entrelinhas”

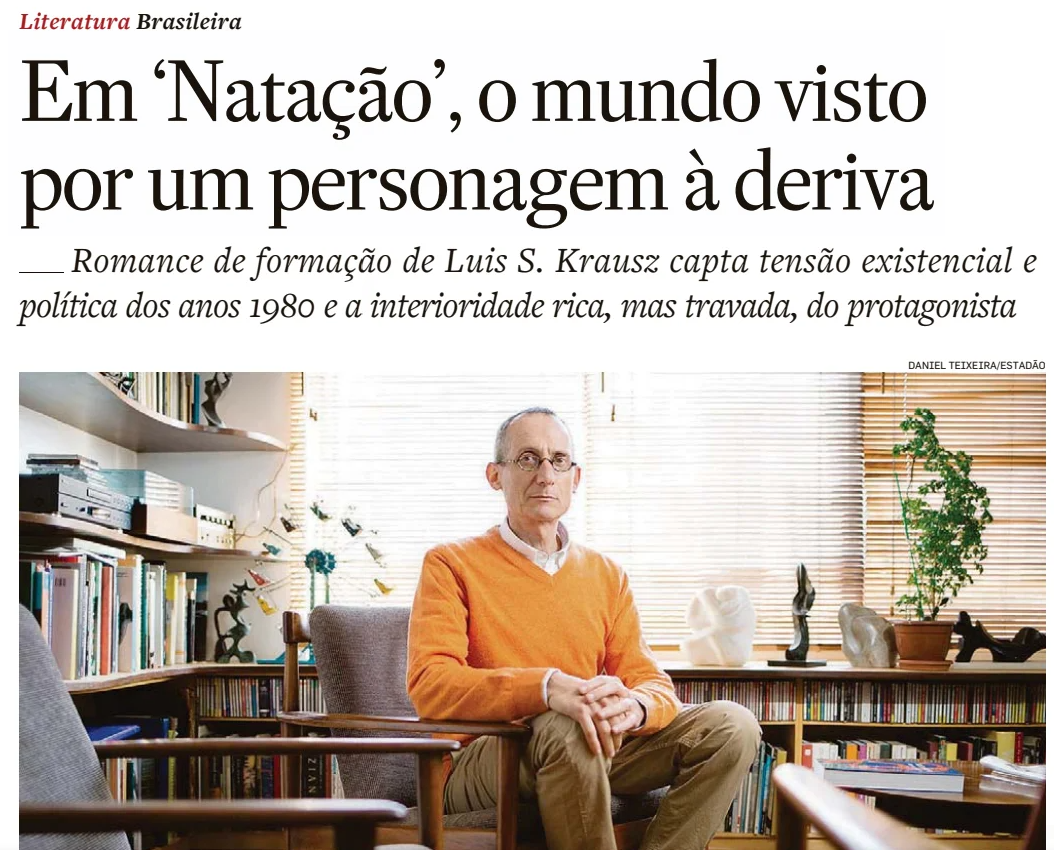

Sobre “Natação”, de Luis S. Krausz

Resenha publicada em 03.07.2025 no Estadão (online)

e na edição impressa de 08.07.

A PEÇA FALTANTE

Em Natação, Luis S. Krausz escreve um belo e inusitado romance de formação.

Do ponto de vista de seus colegas de escritório, Alberto Schwartz é um peixe fora d’água, alguém que exerce mal as funções para as quais é pago. Um incompetente, em suma. Trabalhando em um escritório de importação e exportação de commodities na Avenida Paulista, ele “faz contas e faz contas”, comete erros frequentes (pois sempre está com a cabeça alhures) e há quem diga: “não serve”. É bastante provável que os colegas de Schwartz confirmariam todos os seus preconceitos caso soubessem que ele, além de tudo, cursa Letras à noite na Universidade de São Paulo, nutrindo um interesse especial pelo grego clássico. No decorrer de Natação (ed. Alameda), esse personagem oscila entre esses dois mundos inconciliáveis: o mundo corporativo e o mundo livresco, o mundo “prático” e o mundo das “inutilidades” (com suas “línguas mortas”). É a partir dessa tensão existencial que Luis S. Krausz desenrola o romance.

Schwartz é um ser introvertido que “anda encurvado”, com os ombros “sempre meio erguidos, meio voltados para a frente”, como se “quisesse proteger seu coração”, algo que “não é agradável de se ver”. Nesse sentido (e em quase todos os outros), é bem diferente de seu colega Maurício Spinkowitz, poeta, comunista, um estudante de medicina que frequenta as aulas de grego e latim na USP e certamente não anda encurvado. Como o romance se passa no começo da década de 1980, com o Brasil ainda sob a ditadura militar, Spinkowitz denota coragem. “Há pessoas que guerreiam contra outras pessoas e há pessoas que guerreiam contra fantasmas”, diz o narrador. “Alberto Schwartz pertencia à segunda categoria.”

Além das aulas, há outro momento em que Schwartz parece usufruir de algum respiro. São as aulas matutinas de natação na Atlética, sob a orientação de um senhor que beira os 90 anos chamado Kan-Ichi Sato. O japonês percebe de imediato que “esse rapaz parece um quebra-cabeça ao qual falta uma peça”. Sato talvez seja o personagem mais importante do livro, pois insufla em Schwartz tanto a inquietude com relação à vida que leva (é preciso procurar e encontrar uma vocação, afinal) quanto o conforto relativo a qualquer atividade que não possua um fim ulterior, pois “a natação não é o propósito. A natação é o caminho”. É possível dizer o mesmo da literatura.

Com a elegância, a erudição e a clareza que encontramos em seus outros livros, como os estupendos Opulência e O outono dos ipês-rosas, Krausz não desenvolve uma narrativa entremeada por digressões, mas uma série de digressões que, aqui e ali, são entremeadas por instantes narrativos. O andamento do romance reflete a interioridade do protagonista: rica, mas travada; repleta de possibilidades, mas presa a uma rotina profissional estéril. A forma como Natação gira em torno de si mesmo, reiterando e aprofundando aspectos e elocubrações, detalhes e divagações, remete à forma como o protagonista gira em torno de si mesmo. A diferença é que, diferentemente de Schwartz, o romance se movimenta, sai do lugar, tateia, procura. De certo modo, levando-se em conta o que ocorre no desfecho, é como se o livro arrastasse o personagem rumo a um futuro diferente daquele presente empobrecedor.

Em vista de suas peculiaridades, Natação é um romance de formação inusitado. Ele aponta para um crescimento possível de Schwartz, empurrado por um acontecimento que nada tem de imprevisível (pelo contrário, é antecipado a certa altura), mas respeita a inteligência do leitor ao deixar claro que aquela peça faltante do nosso quebra-cabeça não é algo tão simples de encontrar ou, uma vez encontrada, de encaixar.

J., uma despedida

Em 30 de abril de 2023, o Liverpool recebeu o Tottenham Hotspur em Anfield, na reta final de uma temporada frustrante. A princípio, foi um passeio, 3×0 em 14 minutos. Depois, uma jornada tenebrosa, a reação dos Spurs e o empate cedido aos 93 minutos de jogo. Mas, um minuto depois, quando tudo parecia perdido, vivenciei um desses momentos extáticos que poucas coisas na vida proporcionam. O protagonista do triunfo foi o atacante português Diogo Jota.

Egresso do banco (entrou aos 63 minutos, substituindo Luis Díaz) e ainda se recuperando de uma lesão, Jota aceitou o erro de Lucas Moura e meteu um chute cruzado daqueles. 4×3, fim de papo.

O erro, o gol, o rugido da torcida, o canto (“Oh, he wears the number 20 / He will take us to victory / And when he’s running down the left wing / He’ll cut inside and score for LFC / He’s a lad from Portugal / Better than Figo don’t you know / Oh, his name is Diogo!”), está tudo AQUI.

Diogo Jota morreu na quinta-feira passada, dia 03 de julho, junto com o irmão, André, em um acidente de carro na Espanha. Morreu aos 28 anos de idade, pai de três filhos pequenos, recém-casado com a companheira de longa data, Rute. Usava a camisa 20, como diz a canção da torcida. Há pouco mais de dois meses, em 27 de abril (oi de novo, Tottenham), ajudou o Liverpool a conquistar o vigésimo título inglês de sua história. No começo de junho, abocanhou o bicampeonato da Liga das Nações com a seleção portuguesa. Jota estava no auge da carreira e no começo da vida.

Vejo todos os jogos do Liverpool, sem exceção, há quase vinte anos. São, em média, sessenta jogos por ano, às vezes mais (quando a temporada é boa), às vezes menos. Com isso, acompanhando os atletas e demais profissionais envolvidos semana após semana, eu me sinto próximo dos jogadores em campo e dos outros, como eu, que sustentam essa paixão em comum. A sensação de proximidade é uma das coisas que tornam o esporte algo tão especial e caracterizam um torcedor: estar com eles (atletas e demais profissionais) e estar uns com os outros (torcedores) pelo clube.

Cada torcedor tem a sua história, e ela é construída por momentos como aquele, contra o Tottenham, e por indivíduos que, ostentando as cores e o escudo, alimentam a comunidade e dela se alimentam, numa troca contínua. É uma caminhada conjunta, com bons e maus momentos, e ancorada na única fé que conheço — a fé em nós mesmos e em nossas cores, e na comunidade global que constituímos.

Tal comunidade é algo maior do que o clube em si, maior do que a cidade em que o clube se encontra, maior do que este ou aquele país, maior do que qualquer coisa assim delimitável. É, de certa forma, um excesso ou uma soma aberta, em progresso. Quando um de nós morre, essa soma é paralisada por um instante, no choque provocado pelo paradoxo: institui-se uma subtração na soma, uma falta impossível de restituir.

Falo de uma instituição que tem gravado na memória e na camisa o número 97, representando os torcedores mortos no Desastre de Hillsborough. Na soma aberta, há muitas subtrações, e carregamos todas e cada uma delas conosco. Mal ou bem, todos nascemos, vivemos e morremos num piscar de olhos, do nada ao nada, e por isso mesmo momentos como aquele do vídeo acima são inesquecíveis.

Quando acordei às seis e pouco da manhã com a notícia de que Jota morrera, foi como receber a notícia da morte de alguém muito, muito próximo. Porque ele era alguém próximo; eu o sentia assim. Era um sujeito que usava a minha camisa desde 2020. E usava bem demais, com elegância, alegria e cuidado. Por cinco anos, compartilhamos da mesma pele, nós e os outros, todos caminhando juntos.

Obrigado por tanto, Diogo Jota. R.I.P.

You’ll never walk alone.

“Nazista” na CULT

Luiz Maurício Azevedo resenhou “Meu passado nazista” para a edição de julho de 2025 da revista Cult. Leia clicando AQUI (PDF) ou AQUI.

Entrevista – “Rascunho”.

Fui entrevistado por Rogério Pereira para a edição de junho de 2025 do Rascunho. Leia AQUI ou AQUI (PDF). A ilustração acima está na capa do jornal e é assinada por Orlandeli.

“Tibério em Capri”

Resenha de “Sem despedidas”, de Han Kang

Resenha publicada em 20.05.2025 no Estadão.

PROCISSÃO DE FANTASMAS

Em Sem despedidas, Han Kang recria traumas do passado sul-coreano.

Em uma nota ao final de Sem despedidas (Todavia, tradução de Natália T. M. Okabayashi), a nobelizada sul-coreana Han Kang afirma: “Espero que esta seja uma obra sobre amor genuíno”. Em seus piores momentos, de fato, o livro se deixa contaminar por pieguices dessa natureza, como se traísse o material — inclusive histórico — sobre o qual é erigido. São momentos raros, felizmente. Em sua maior parte, e não obstante o gesto de amizade que coloca a narrativa em movimento, ele pode ser lido como um romance sobre ódio genuíno.

Afinal, o evento histórico reconstituído em suas páginas diz respeito ao massacre de trinta mil pessoas ocorrido na ilha de Jeju em fins da década de 1940 (sem falar nas mais de duzentas mil assassinadas no restante da Coreia do Sul logo depois). Somos informados de “um comando do exército americano para impedir a propagação de simpatizantes do comunismo”, o qual foi levado a cabo com máxima crueldade por militantes de extrema direita e outros assassinos. Para se ter uma ideia, a “insanidade de apontar uma arma para a cabeça de um recém-nascido era algo permitido, ou melhor, recompensado; assim, mil e quinhentas crianças menores de dez anos foram mortas” naqueles dias. Não muito depois, estourou a Guerra da Coreia e os aprisionamentos ilegais, as torturas e as matanças prosseguiram e se intensificaram.

Em vista de tudo isso, não surpreende que Sem despedidas inicie com um pesadelo ligado a tais violências. A narradora, Kyung-ha, escreveu um livro sobre o massacre e agora se vê sozinha, sem “parentes de quem cuidar nem um emprego” que a ocupe, incapaz de se reconciliar com sua “existência humana”. No entanto, ela não hesita em atender a um pedido da amiga Inseon, fotógrafa e documentarista que, isolada em Jeju para cuidar da mãe enferma, passou a se dedicar à marcenaria e lá permaneceu mesmo após a morte da genitora. Inseon corta os dedos indicador e médio ao usar uma serra elétrica e é transportada às pressas para um hospital em Seul, onde se submete a um tratamento dolorosíssimo que intenta evitar o fracasso dos reimplantes. O pedido que ela faz a Kyung-ha é que, em meio a uma nevasca, viaje para Jeju a fim de alimentar um pássaro de estimação.

Após uma jornada acidentada e desesperadora, Kyung-ha chega à casa isolada de Inseon e se depara com o bicho morto na gaiola, algo “suave que não está mais quente”. O enterro improvisado do pássaro é o ponto de virada do romance, o momento em que Sem despedidas assume uma levada fantasmagórica na qual as memórias dos massacres ocorridos décadas antes são resgatadas em meio a restos e sombras.

Usando Kyung-ha como uma espécie de catalisador, as vozes dos que partiram e dos ausentes (incluindo Inseon) invadem a narrativa, em uma sucessão de testemunhos entrecortados que, pouco a pouco, reconstituem o passado da família de Inseon, os massacres e a luta da mãe dela para fixar aquelas lembranças e recuperar os ossos dos mortos, incluindo os de um parente próximo.

“Existe isso de querer ver, mesmo que só tenha restado a sombra?”, pergunta a narradora a certa altura. Acaso não existisse, Sem despedidas seria um romance malogrado. O esforço reconstitutivo realimenta um projeto sempre adiado das amigas, prenunciado pelo pesadelo que abre a história e incorporado pelo próprio livro. Em Han Kang, contrariando a máxima joyciana expressa por Stephen Dedalus no segundo capítulo do Ulysses, a história é um pesadelo do qual não se tenta acordar e, mais do que isso, procura-se organizar em meio a uma procissão de fantasmas.

Órbita comprometida

Resenha publicada em 17.05.2025 no Estadão.

QUANDO NADA ACONTECE

Samantha Harvey não sobrevive à reentrada no premiado Orbital

Parafraseando as palavras de João Guimarães Rosa no conto “O espelho”, quando nada acontece, há um planeta indo para o saco. De fato, uma boa forma de ler Orbital (DBA, tradução de Adriano Scandolara) talvez fosse a seguinte: encará-lo como uma espécie de oração fúnebre ou um lamento surdo pelo que fizemos com a Terra e a nossa própria espécie. O problema é que o romance da inglesa Samantha Harvey, premiado com o Booker Prize 2024, raramente permite isso. As páginas são permeadas por certo otimismo pegajoso, ainda que o tempo avance “com seu niilismo de sempre”. Afinal, olhando lá de cima, tudo é tão bonito, não é mesmo? Incluindo o supertufão que devasta as ilhas Marianas e avança célere para as Filipinas.

O livro se passa na estação espacial (“grande albatroz de metal”) que gira ao redor da Terra a 28 mil quilômetros por hora. Nela, quatro astronautas (dos EUA, Japão, Inglaterra e Itália) e dois cosmonautas (da Rússia, obviamente) estarão por nove meses. A ação, no entanto, é comprimida em 24 horas, no decorrer das quais a estação completará 16 órbitas, cada uma destas correspondendo a um capítulo. Assim, Harvey passeia pelo espaço e pelas cabeças dos personagens, que flutuam “em todos os fusos horários e em nenhum deles”, descrevendo memórias, anseios, medos e reflexões. Mas falar em “ação” aqui talvez seja um exagero.

A japonesa Chie perdeu a mãe. O russo Anton talvez esteja doente. O norte-americano Shaun tem um sonho (quase) erótico com a inglesa Nell (é bom saber que existe tesão no espaço, embora logo arrefeça). Nell pensa no marido (um “desconhecido”) e suas ovelhas lá embaixo. E assim por diante. A narrativa assume essa pegada de “pastoral espacial”, contemplativa. Entediante. E, a exemplo da estação espacial, gira e gira, mas não chega a lugar algum. Apenas fica lá. Girando.

Não é que Harvey escreva mal. Pelo contrário, há imagens excelentes (e o livro é muitíssimo bem traduzido): o “espaço puro é uma pantera, feroz e primitiva; eles sonham que ela ronda seus alojamentos”; “as ilhas parecem, aos olhos de Chie, uma trilha de pegadas secando. Seu país é um fantasma assombrando as águas”; enxergar a Terra “como um modelo matemático de inteligência de enxame”; “sua Terra manca e libertada”; “ela mora no interior das engrenagens de um relógio que está moendo o tempo através de seus ossos”.

A certa altura, o leitor é apresentado ao “problema da dissonância”, algo que acontece com astronautas por conta da “exposição repetida a essa Terra contínua”, com “sua ausência de fronteiras”, “um globo que rola indivisível” sem “muralhas ou barreiras, sem “possibilidade de separação, que dirá guerra” (como na música de John Lennon). E aí surge a dissonância, pois há fronteiras e guerras. Surge o desejo de fazer alguma coisa, de consertar, pois, lá em cima, são “humanos com uma perspectiva divina”. E, depois, percebem a força “da política e das escolhas humanas”, que “moldou todas as coisas” na Terra, “cada calota polar reduzida, cada derramamento de óleo em chamas”. É algo ginasiano e sentimentalista. Ninguém com alguma coisa na cabeça precisa ir ao espaço para chegar a tais conclusões.

O texto da orelha sugere que Orbital é “mais” do que ficção científica, que “não se filia à literatura de gênero” (o tipo de bobagem que só quem desconhece literatura de gênero escreveria). Lendo o romance, contudo, percebemos que o problema não é o livro ser “mais” do que ficção científica: é ser menos. Em suas investidas pretensamente filosóficas, Samantha Harvey não sobrevive à reentrada.

“Nazista” no GLOBO

O escritor Marcos Vinícius Almeida resenhou Meu passado nazista para o jornal O Globo. Leia AQUI ou clique na imagem abaixo para ampliá-la.

Entrevista – VEJA

Cedi uma entrevista à jornalista Mafê Firpo da revista Veja sobre Meu passado nazista. Leia AQUI ou, abaixo, a versão integral, sem cortes.

Por que um narrador não confiável para essa história? Se inspirou nos dias de hoje em que a própria internet é um ambiente não confiável? O que podemos aprender com o personagem principal?

Em literatura, os bons narradores em primeira pessoa nunca são confiáveis. A ideia é inquietar o leitor no que diz respeito aos ruídos entre o que narra o personagem e o que pode ou poderia ter acontecido. Na literatura brasileira, o maior exemplo disso é “Dom Casmurro”. Conhecemos aquela história apenas pela voz do suposto traído. Até onde podemos confiar nele? Essa ambiguidade faz bem a qualquer obra literária, pois obriga o leitor a imaginar e interpretar. Nos dias de hoje, em que as pessoas leem pouco e leem mal, a literalidade arruína qualquer pacto imaginativo que possa existir entre autor e leitor. Então, ao escrever o livro, não pensei tanto no que acontece no ambiente virtual com relação à disseminação de mentiras etc. Eu me mantive alguns passos atrás, por assim dizer, ainda preocupado com questões literárias e “analógicas”. As questões políticas e prementes surgem de outras formas. Se podemos aprender algo com o protagonista de “Meu passado nazista”, não obstante todos os defeitos e o caráter dúbio que ele apresenta, é que a imaginação criadora pode nos ajudar a sobreviver. Não se trata de uma válvula de escape, mas de um esforço de distanciamento que me parece imprescindível para compreender e trabalhar certos traumas, pessoais ou coletivos. Ele se distancia, imagina e reimagina, e depois pode voltar e se reconciliar consigo mesmo e com os outros sem se queimar.

Se inspirou em sua vida pessoal ou seu passado?

Eu não escrevo autoficção, mas, no processo de escrita, é inevitável que as minhas vivências “calcem” as narrativas que crio. Assim, o que há de autobiográfico em “Meu passado nazista” são os ambientes (os lugares por onde passei) e algumas ocorrências (poucas) que tratei de ficcionalizar. Exemplo: o sujeito que “brinca” fazendo a saudação nazista. Isso é algo que testemunhei. E me lembrei disso quando da ascensão da extrema-direita. Alguns amigos paulistanos estavam horrorizados, sem saber de onde aquilo vinha. Eu disse a eles que sempre convivi com os discursos e atitudes que se tornaram comuns e ensurdecedores no âmbito do bolsonarismo. Desgraçadamente, aquilo não era nada de novo para mim. O Brasil no qual cresci sempre foi ultraconservador, fundamentalista, preconceituoso e violento.

O livro conta uma história envolta de violências que passam em branco. Essa é uma realidade brasileira?

Creio que sim. Há um moto-contínuo de barbaridades no Brasil. E, em um país tão barulhento, é incrível o quanto essas violências cotidianas (chacinas, estupros, crimes de ódio, feminicídios) tornam-se um ruído de fundo, um ruído branco. Elas integram a paisagem, parecem brotar do chão (não é o caso, obviamente, mas assim me parece).

No contexto internacional, temos diversos casos de discurso de ódio. Para você, quem mais representa esse discurso atualmente no cenário político? Quais são os perigos desse discurso?

Creio que o bolsonarismo talvez seja o exemplo mais visível, muito embora haja outros exemplos, surgidos ou não à sombra daquele, mas com características próprias. Pela sua própria natureza, esses discursos apontam para a obliteração do outro. Eles não só apontam como buscam legitimar a obliteração do outro. Em um país que sempre conviveu com violências de todo tipo, a existência e o crescimento desses discursos nos colocam em um ambiente de conflagração constante. As discordâncias políticas se tornam diferenças irreconciliáveis. E, para aqueles que vivem nas periferias, por exemplo, o recrudescimento do ódio significa a morte, simbólica ou literal.

A extrema-direita ainda apresenta esses discursos? Onde podemos ver esses discursos? Quem os representa?

A extrema-direita representa, sim, esses discursos, mas não só ela. Com a escalada do conflito entre palestinos e israelenses, vi muitas pessoas à esquerda, autoproclamadas progressistas, vociferando um antissemitismo disfarçado de antissionismo. Mal disfarçado, frise-se. Entre a extrema-direita, basta assistir à TV Câmara para ouvir uma infinidade de absurdos. Homofobia, transfobia, racismo, machismo, truculência: é possível testemunhar tudo isso no decorrer de qualquer sessão plenária ou das malfadadas comissões.

O avô nazista apresenta uma visão de mundo retográda. Como isso ainda é presente no mundo atual? É de maneira velada?

O extremismo representado pelo avô do protagonista não só continua presente como tem crescido, e de maneira nada velada. Creio que já citei alguns exemplos brasileiros. Para voltar à Alemanha, país natal do personagem, não custa lembrar que o partido Alternativa para a Alemanha, de extrema-direita e com um fortíssimo bodum nazista, tornou-se um dos maiores do país. E Trump voltou com tudo à presidência dos Estados Unidos. Em seu primeiro mandato, ele disse que havia “boas pessoas” entre os supremacistas que marcharam em Charlottesville. No segundo, imagino que marchará com eles.

Logo que Trump entrou para a Casa Branca, Elon Musk fez uma saudação nazista, apesar de negar. Ele representa essa visão preconceituosa do mundo?

Ele não só representa o que há de pior como adquiriu uma plataforma (o ex-Twitter) para que extremistas de todo tipo possam se “expressar”. Musk também participa ativamente do desmonte da máquina estatal norte-americana, aparelhando a estrutura do país com seus “minions”. São cupins. Não acho que o “experimento democrático” dos EUA sobreviverá a isso, até pela debilidade da oposição. E não faço ideia do que virá a seguir.

Como foi o processo de criação desse livro? Por que abordar esses assuntos?

Em 2018, publiquei no meu blog um texto intitulado “Meu passado nazista”, no qual relembrava coisas que testemunhei enquanto crescia no interior de Goiás. Acho que o germe do romance está ali. Quando terminei de escrever “Vento de queimada”, meu romance anterior, em 2021, olhei ao redor (Bolsonaro, pandemia etc.) e senti que era o momento de lidar com certos temas. O mais difícil foi encontrar o tom daquela voz em primeira pessoa, para que não soasse “confessional” ou travada. É muito difícil escrever em primeira pessoa. A voz do narrador precisa sustentar o livro inteiro, precisa ser atraente, engraçada, agressiva ou o que for, mas sempre interessante. Eu concebi a estrutura (um livro dentro do livro, bem como narrativas independentes escritas pelo protagonista), criei os eventos mais importantes da história, e a partir daí “soltei” aquela voz. Foram dois anos de trabalho.

O livro se passa desde 1990 até 2020. O que mudou de lá pra cá? Como abordar essas mudanças e como isso é mostrado no protagonista?

Creio que as mudanças foram negativas. Eu nasci em 1980, de tal forma que vivi intensamente os anos noventa. Talvez fosse a minha cabeça adolescente, mas havia a impressão de que, não obstante eventuais percalços, o Brasil estava no caminho de se tornar um lugar relativamente civilizado. Meus pais assinavam a VEJA e eu lia longas entrevistas de Fernando Henrique Cardoso nas quais ele citava bateladas de autores. Havia uma discussão de ideias, mesmo de projetos. Mas, como ficou patente desde a última década, a Nova República foi um voo de galinha. Não sei como chamar isso que vivenciamos hoje.