Em uma carta1 para a filha, William Gaddis conta que um editor inglês se recusou a publicar Carpenter’s Gothic porque o livro seria “doloroso demais”. Lançado em 1985, o terceiro romance do autor é, de fato, o mais doloroso — e o menos engraçado — de seus livros, além de ser o mais o curto dentre os que publicou em vida (o quinto e último, a novela Agapē Agape, só veio à luz em 2002, quatro anos após sua morte).

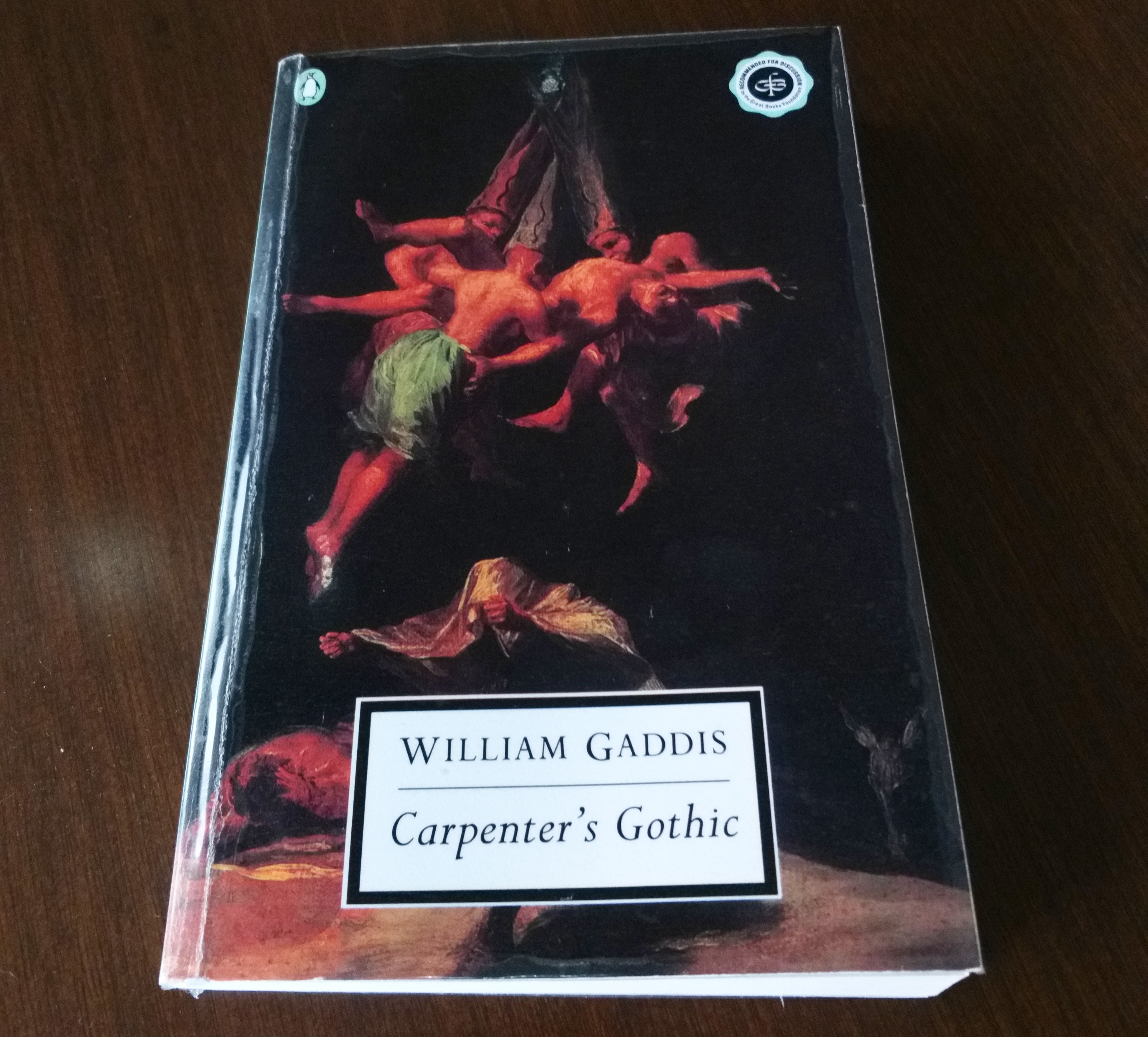

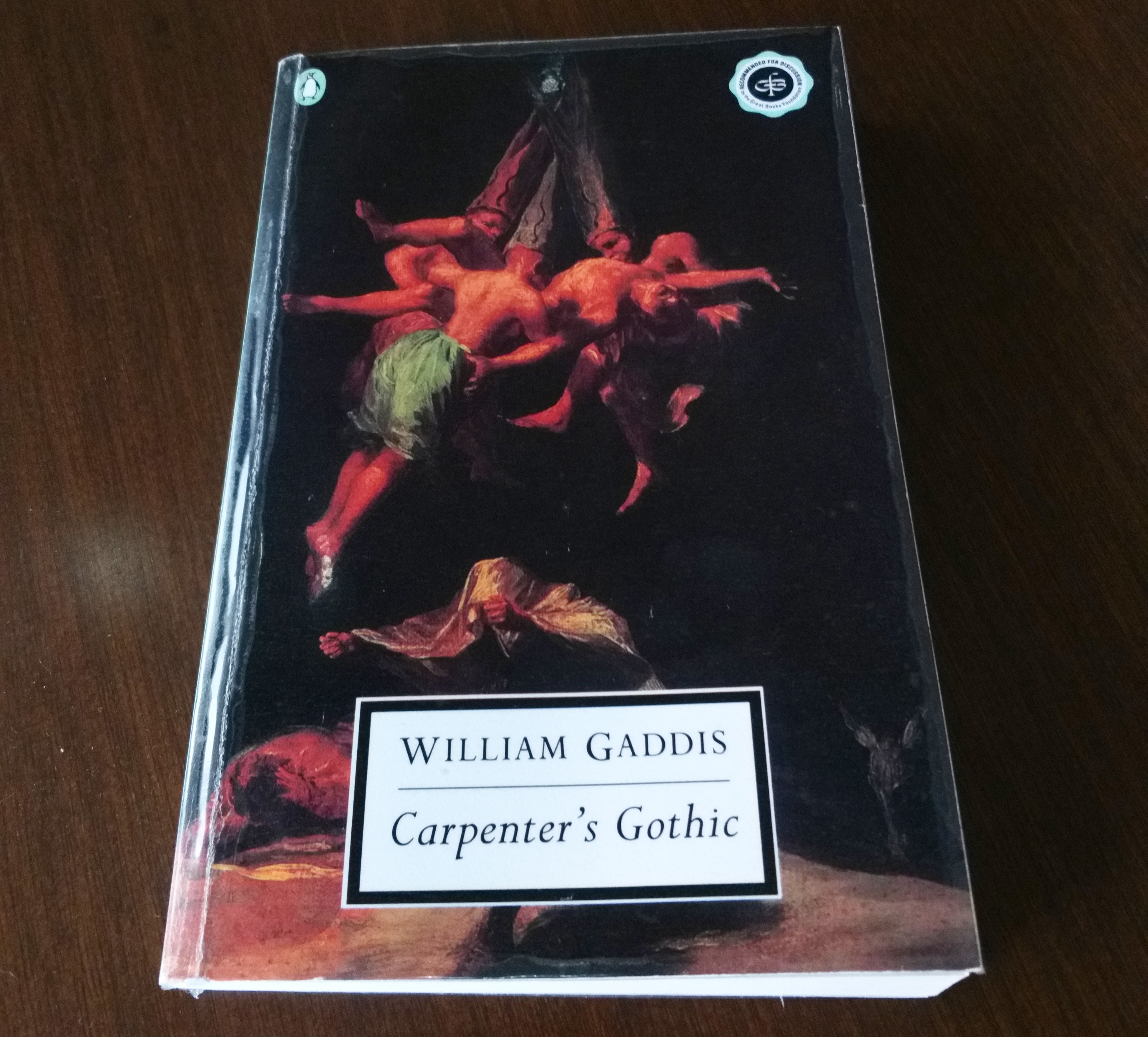

O título alude a um estilo arquitetônico muito popular na Nova Inglaterra desde os 1800 até meados do século XX, quando se procurava emular as linhas e formas vitorianas, mas usando madeira e outros materiais mais baratos em vez de pedra e ferro forjado. Uma falsificação, portanto, ou uma “colcha de retalhos de conceitos, empréstimos, fraudes, o interior uma miscelânea de boas intenções como um último e ridículo esforço para que algo aqui valesse a pena”2 (p. 227-8). De falsificações o autor de The Recognitions entende, e Carpenter’s Gothic também é sobre isso, desenrolando-se em um mundo corrompido no qual quase todos os personagens procuram levar adiante alguma espécie de esquema, vendem gato por lebre, reagem a fraudes com fraudes ainda mais elaboradas. Essa teia de golpistas inclui agentes do governo, líderes religiosos, advogados, políticos, executivos etc.

Tendo nascido como uma peça de teatro que Gaddis nunca terminou de escrever, Once at Antietam3 (“não leia, é terrível”, diz para a filha naquela mesma carta), o romance se passa inteirinho num único cenário — uma casa no melhor estilo “gótico carpinteiro”, no interior do estado de Nova York. A história gira em torno de três personagens: Elisabeth (Liz) Booth, cujo pai (suicida) era dono de uma enorme companhia mineradora; o marido dela, Paul, suposto WASP e sulista, veterano da Guerra do Vietnã e, agora, dentre outras coisas, espécie de “relações públicas” de um pastor picareta; e um sujeito misterioso chamado McCandless, geólogo, autor de um romance obscuro e de inúmeros artigos científicos, e com ligações nada prosaicas com a CIA.

O romance é composto majoritariamente por diálogos, em uma estruturação que Gaddis levou ao extremo em seu livro anterior. Mas, à diferença do que ocorre em J R, não temos aqui um único & enorme bloco narrativo, com dezenas de personagens e uma divertidíssima cacofonia de vozes, em que as transições de uma “cena” a outra passam quase despercebidas (uma das coisas mais geniais daquele calhamaço, a propósito, e um dos “detalhes” responsáveis por sua fluidez e vivacidade). Em Carpenter’s, há sete capítulos bem divididos, que dão conta de alguns meses nas vidas de um número pequeno de indivíduos. Poucos são os personagens que aparecem em carne e osso no decorrer da narrativa, e a maioria é apenas referida ou abordada marginalmente em, por exemplo, conversas telefônicas. Em outras palavras, muito embora várias informações importantes para a compreensão da trama jamais sejam mastigadas para o leitor — mas está tudo lá, nas linhas e entrelinhas das conversas —, Carpenter’s é menos radical do que seu predecessor. Claro que sua aparente “facilidade” é uma armadilha, e torna o soco final ainda mais devastador.

Liz e Paul estão no meio de uma batalha jurídica pelo espólio do pai dela, o tal magnata da mineração. Logo no começo, somos informados de que há vinte e três processos de acionistas contra a companhia deixada pelo velho. Um batalhão de advogados lida com a situação, mas, nas palavras atropeladas de Billy, irmão de Liz (a pontuação em Gaddis é tão idiossincrática quanto imprescindível para efeitos de ritmo e humor), “você acha que eles dão a mínima pra perder ou ganhar eles só querem manter o negócio funcionando, recessos adiamentos apelações eles cobram do espólio toda vez que pegam o telefone eles ficam falando entre si, assim eles estão todos sentados nos colos uns dos outros pegando nos narizes uns dos outros duzentos dólares a hora cada um deles, Bibb, eles combinaram tudo entre si” (p. 5)4.

Por conta dessa confusão, e por outras razões, Liz e Paul deixaram Nova York e se embrenharam no interior, alugando a casa de McCandless. O dinheiro está curto, pois o que resta da herança de Liz está atrelado a um fundo administrado de maneira espartana por um sujeito chamado Adolph. Paul trabalha para o tal reverendo, Ude5, que teria acidentalmente afogado uma criança durante uma cerimônia de batismo, e a barafunda decorrente disso é uma das várias pontas de icebergs espalhadas pelo romance. O fato é que Paul precisa transformar a “péssima publicidade” trazida pela ocorrência em algo positivo para o patrão (grosso modo: transformar um homicídio em um “milagre”), tudo isso em meio a outros imbróglios, como a disputa por um terreno supostamente rico em minérios no continente africano, no qual o reverendo instalou uma de suas missões (“vamos só pegar um continente de cada vez aqui”). Por essas e outras, Paul está sempre de passagem, o telefone toca sem parar e os mal-entendidos abundam.

Em meio ao interminável entra-e-sai — inclusive do próprio McCandless, que atulhou todos os seus documentos e publicações em um cômodo da casa e, conforme o acordo de aluguel, tem trânsito livre na residência para lidar com essas tralhas — e aos esquemas, acidentes, traições e mortes, vicejam a solidão e a fantasmagoria de Liz, sempre procurando “respirar melhor” ou apenas respirar. Ela perde (ou tem roubadas) as chaves da casa, mas isso serve apenas para sublinhar o fato de que aquilo não é o seu lar. Ela pressente a corrupção que devora o pouco que lhe resta, seu marido, o irmão, McCandless (com quem se envolve) e Edie (uma amiga de infância). Pressente, mas não compreende de todo ou, pior ainda, não tem condições para reagir: “O problema, Liz, é que você não tem noção do quão séria é toda essa confusão desgraçada…”, diz Paul (p. 205).

Mais para o final, em seu derradeiro diálogo com McCandless, ela pontua: “aquele Clausnitz (sic) estava errado, a guerra não é a continuação da política por outros meios é a continuação da família por outros meios”. E completa (p. 242):

“(…) não é terrível que a gente esteja deixando para essas crianças um mundo destroçado com todas essas grandes ideias de progresso e civilização e você sabia disso o tempo inteiro? Isso de pelo menos não deixar as coisas piores se não puder deixá-las melhores, que você é o único que ainda tem essas grandes ideias e fica aí parado, nessa casa nessa cozinha parado aí fumando e tossindo e falando e deixando todo mundo ir e se matar por uma coisa que nem está lá de verdade?”

A resposta de McCandless não é menos aguda: “Bom, pelo amor de Deus! Eles estão fazendo isso há dois mil anos não estão? E você acha que eu, você viu o jornal, esse jornal de hoje? e você acha que eu poderia impedir isso?”. A desgraça é que, de fato, McCandless não conseguiria impedir nada, inclusive por razões que depois serão esclarecidas (ou obscurecidas) por um amigo, Lester, e por sua ex-esposa. São informações que ajudam a explicar por que ele é alguém não só desprovido de esperança, como (nas palavras de Liz) parece desprezar todos os que ainda têm alguma esperança dentro de si (p. 244). No lugar dele, creio que a maioria de nós não faria muito melhor.

Ademais, sublinhe-se que McCandless, a exemplo do Thomas Eigen de JR, é inspirado no próprio Gaddis. Em sua longa conversa com Lester, um velho amigo tornado “amigo” pelas circunstâncias, e o papo diz respeito sobretudo ao valor a ser pago pelo que resta de sua alma, muitas referências são feitas ao “romance podre” que McCandless publicou anos antes, semelhante a Recognitions: “a mesma bravata, desvario” (p. 137), um livro que não “termina”, mas “cai aos pedaços” — imagem que me remeteu à igreja que desaba no final de Recognitions, matando Stanley, o compositor que executa a obra que compôs para a mãe.

McCandless não chega a tanto, e enxerga a própria obra como uma “nota de rodapé”, um “pós-escrito”, “busco finais felizes e acabo metido com gente feito você” (p. 139). Depois, respondendo a uma pergunta de Liz — “você acha que é por isso que as pessoas escrevem? quero dizer, ficção?” —, ele não titubeia: “Por ultraje…” (p. 158).6

Em Carpenter’s Gothic, nas rebarbas dos jogos que abastardam e alienam, das chicanas jurídicas e do eterno acotovelamento por mais e mais dinheiro, as tragédias de Liz e McCandless convergem na mesma medida em que, passado o interlúdio sexual, os dois se afastam. É como se suas personas quebradiças não fossem mais encaixáveis; ambos são criaturas acidentadas, literal e figurativamente. Peças mastigadas de um quebra-cabeças grotesco, eles se veem condenados a esse desencaixe.

Por mais doloroso que seja, o desfecho “feliz” diz respeito ao silêncio da casa finalmente vazia, deixada para trás: entre mortos e fugidos, gosto de pensar que Liz encontra alguma paz ao ser arrancada (repentinamente, é verdade) da “confusão desgraçada” que jamais compreendeu ou, o que parece ser o caso, compreendeu mais profundamente do que todos os demais. Pois, uma vez revelada a traição final, eu me vi obrigado a voltar algumas páginas e reler seu desabafo para McCandless (p. 244): “vou te dizer uma coisa, tudo isso é só medo, você disse, uma ficção qualquer pra suportar a noite enquanto você pensa em todas as pessoas que morreram? É ser prisioneiro das esperanças de outra pessoa, mas era, mas não era ser prisioneiro do desespero de outra pessoa!”. E mais (p. 245): “Acho que te amei quando soube que nunca mais voltaria a te ver”.

Liz sabe que está sozinha, que não tem um lar e, a exemplo de todos nós, que jamais estará segura. Mas também sabe que, de uma forma ou de outra, tudo se encaminha para o fim. As cores dessa tragédia familiar, descritas com um lirismo abrasivo no último parágrafo do romance, são apocalípticas: entrevista pela derradeira vez, a figura “parada lá fora” presentifica o oblívio. E é pelo “negro fluir da estrada” que seguirão os sobreviventes, cegos e serelepes em sua comediazinha ardilosa, ignorando que o tempo se esgotou. Liz e Gaddis descansam em paz.

São Paulo, outubro de 2019.

P.S. (14.03.2024): Em uma carta para a ex-esposa, Judith, datada de 24 de janeiro de 1987, Gaddis fala sobre alguns mal-entendidos que cercam o romance. O maior deles talvez diga respeito à morte de Liz: “Achei [que estava] claro o bastante que Liz, saúde ruim, fala de pressão alta, obviamente sozinha na casa quando cai, que o roubo foi cometido mais cedo, sua cabeça acerta a mesa (‘instrumento contundente’), a cozinha em ordem mas quando ela é encontrada na manhã seguinte (disseram a Mme Socrate que fosse bem cedo) o chão está repleto de jogos americanos (Mme Socrate vira onde ela guardava o $ para as despesas domésticas) & por fim o cheque descontado no Haiti, obviamente (eu pensei) ela voltou correndo escuridão adentro e teve um ataque cardíaco fatal, mas gente demais leu como se Paul a tivesse matado! Pobre sujeito, outra vez resenhistas achando-o perverso mal brutal & onde eu o acho desesperado confuso desolado tanto quanto ou até mais do que qualquer outro & sua dependência dela (não só por $) dolorosamente evidente (…)”.

…………

1 A carta é de 14 de março de 1985 e foi escrita à mão, na primeira página das provas revisadas de Carpenter’s Gothic. A correspondência do autor foi organizada por Steven Moore e reunida em The Letters of William Gaddis (Dalkey Archive Press: Champaign, Londres, Dublin, 2013. Edição revista e ampliada: The New York Review of Books: Nova York, 2023).

2 Os trechos citados foram traduzidos por mim. Usei a edição da Penguin (1999). Há uma edição brasileira do livro, Alguém Parado Lá Fora (tradução de Muriel Alves Brazil, ed. Best Seller), lançada há mais de vinte anos, em que o estilo de Gaddis é simplesmente destroçado.

3 Antietam (1862) foi uma batalha crucial na Guerra Civil Americana, e a peça de Gaddis se passava naquele período. Ele abortou a escrita da peça, mas um personagem de A Frolic of His Own (1994), Oscar Crease, toma a tarefa para si, por assim dizer.

4 Lembrando que esse universo jurídico é devassado e satirizado no romance seguinte de Gaddis, A Frolic of His Own.

5 Aliás, há um juiz chamado Ude em JR, mas o desgraçado morre por lá mesmo.

6 Assim como os personagens escritores de Recognitions e JR e o próprio Gaddis, McCandless é acusado de descaradamente “roubar” pessoas reais, usando-as como modelos para sua ficção. Ora, todo escritor faz isso, mas o “problema” é quando tal procedimento se dá em um livro (como Recognitions, ou como os livros dos personagens) execrado, tido como “uma bravata”, um “desvario”. A grandeza de Recognitions foi eventualmente reconhecida, mas, por meio desses pobres diabos e seus “romances podres”, Gaddis parece especular sobre a solidão e o desespero que se abatem sobre aqueles que são mantidos nas sombras, sozinhos em sua busca, ou até mesmo corrompidos por ela.

6.1 Vários personagens de Recognitions, por exemplo, são inspirados em pessoas com quem Gaddis conviveu no Greenwich Village dos anos 1940. Conta-se que Helen Parker ficou possessa ao se reconhecer em Esther (p. 139 de Letters), e o próprio Gaddis aparece “ficcionalizado” em pelo menos duas obras: Who Walk in Darkness (1952), de Charles Brossard, e Os Subterrâneos (1958), de Jack Kerouac.