Fui entrevistado por Adérito Schneider para o Jornal Opção, de Goiânia. Clique AQUI para ler.

No Opção

“BelHell” do Pará

Há livros que podem ser lidos como verdadeiros comentários acerca da natureza do Mal e, por isso mesmo, trazendo a discussão para o nosso quintal repleto de entulhos e cadáveres insepultos, são recriações muito fiéis de alguns dos aspectos mais brutais do nosso arremedo de nação. Rubem Fonseca, Dalton Trevisan, Patrícia Melo, Ricardo Guilherme Dicke e Ana Paula Maia são exemplos de autores e autoras que, cada qual à sua maneira particularíssima e sem jamais incorrer em tons panfletários (ou desarmar suas histórias com “mensagens” e “morais”), trafegam pelos círculos infernais brasileiros, nos quais as relações são quase sempre mediadas por alguma forma de violência. Isso também pode ser conferido na obra do paraense Edyr Augusto, autor dos excelentes Moscow e Pssica e do recém-lançado BelHell (todos saíram pela Boitempo Editorial).

Nas narrativas de Augusto, a forma desvaira o conteúdo. Por meio de períodos curtos, em que ação segue ação e as falas dos personagens são encavaladas, sem aspas ou travessões, no interior de parágrafos que se assemelham a blocos de concreto, o autor desvela essa realidade na qual cada mísero aspecto do cotidiano é, de uma forma ou de outra, corrompido. Ali, para furtar uma expressão muito cara à filosofia do italiano Giorgio Agamben, todas as existências são “vidas nuas”, isto é, matáveis. Em outras palavras, na literatura de Augusto (e na desgraçada realidade brasileira), a vida humana não tem valor e as carcaças dos nossos semelhantes se amontoam ao nosso redor. O Brasil é uma cova aberta e faminta, e autores como ele dão conta disso, arrancam a dentadas um pedaço do país e cospem-no à nossa frente.

Em BelHell, tal pedaço corresponde a uma Belém ruinosa, por onde circulam vários personagens. Estes e a cidade parecem incorporar aquela antiga máxima que ecoa em Macunaíma e é também o título original de um filme de Werner Herzog: “cada um por si e Deus contra todos”. Policiais, milicianos, traficantes (e policiais que são ou se tornam milicianos e traficantes), políticos, miseráveis, prostitutas, jogadores, pistoleiros e até um assassino em série povoam a capital paraense retratada no livro, eco de um Brasil que se tornou — ou sempre foi, e agora o é sem quaisquer disfarces — um matadouro.

O escritor é personagem do próprio romance, e transmite para nós o testemunho (confissão?) de Bronco, que alinhava e protagoniza parte dos acontecimentos. Além dele, e entre vários outros, há Giovonaldo, gerente do cassino clandestino de um magnata local; Marollo, dono do tal cassino e também de vários hospitais e clínicas graças ao apadrinhamento de um deputado; a arrivista Paula, uma talentosa jogadora de cartas; Paulo, policial que se torna fora-da-lei; Rogério, delegado que investiga os crimes do assassino em série; e Sérgio, o tal serial killer brasileiríssimo (rico, só mata pobres, mendigos e viciados).

“E lá tem lei nessa terra?”, alguém pergunta a certa altura. Sim, existem leis, mas isso é irrelevante, estamos cansados de saber. Há outros códigos, que podem ou não ser obedecidos, nos diversos círculos frequentados pelos personagens. Mesmo em tais ambientes, a obediência nem sempre é sinônimo de prosperidade, salvação ou o que seja. O fogo nos alcança de uma forma ou de outra. E, em se tratando daqueles que procuram seguir e/ou aplicar as leis, há sempre alguma terrível ironia à espreita — vide o que acontece com Rogério no clímax de sua caçada ao assassino em série.

“O mundo é assim e tu sabes muito bem”, diz Zazá, uma anã dona de puteiro (o nome do estabelecimento é, claro, Paraíso Perdido), esposa de Giovonaldo e uma das melhores personagens do livro. “Aqui é o mundo escroto.” É um mundo de cabeças espocadas a tiros, chacinas, fogo e falas entrecortadas, engasgadas, raivosas. Ativos e passivos nessa verdadeira economia da matabilidade, os personagens de Augusto vêm ao mundo para devorar uns aos outros. São, portanto, brasileiros como tantos outros, gente comum, ordinária, e por isso mesmo capaz dos atos mais hediondos.

E é graças à aposta do autor nessa gratuidade essencial em que se assenta a violência humana que BelHell paira acima de quaisquer aporrinhações “ideológicas”. Autenticamente literária, a obra é infensa às ondas de “engajamento” em que se afogam outros autores ao abordar temas similares. Não há proselitismos em BelHell.

Dizendo de outro modo, Augusto devassa a nossa precariedade, mas não o faz pobremente, isto é, como se visasse o cumprimento de uma agenda ou a reiteração de pontos pré-estabelecidos. Nada disso. Seu vocabulário narrativo, por assim dizer, vai além do beabá usual dos que esperneiam frente ao (ou sob o) “sistema” — aliás, um termo tão genérico que se encaixa em qualquer buraco conceitual. O inferno político-social que arde em suas páginas é um índice antes individualizador e concreto do que abstrato e pretensamente totalizador, isto é, diz respeito a cada personagem e a cada situação específicos. Não há tipos passíveis de generalizações, mas pessoas e circunstâncias muito bem delineados.

Muito por conta dessa abordagem descontaminada, BelHell navega onde outros tantos naufragam. No lugar da ilustração masturbatória de um “ideário” acerca do Brasil, enxergamos o Brasil ou um pedaço dele, aquele arrancado a dentadas. Aqui, o estropiamento moral é “democrático” e não obedece a hierarquias ou se permite catalogar com facilidade, mediante fórmulas prontas. O caos brasileiro exige outra espécie de esforço, do tipo que só a imaginação alcança.

…………

Uma versão menor deste artigo foi publicada pelo jornal O Popular.

Na Revista E

“Daniel” no ‘Estado de Minas’

A ótima matéria da jornalista Nahima Maciel sobre Daniel está viajando foi republicada pelo jornal Estado de Minas semanas atrás, no caderno Pensar. Leia AQUI (PDF) ou AQUI.

Podcast “Diário Mínimo”

Como tudo de que o mundo precisava era de mais um podcast, eu e o crítico de cinema Fabrício Cordeiro criamos o DIÁRIO MÍNIMO. Nele, papeamos sobre cinema, literatura, pamonhas e outras coisas.

O primeiríssimo episódio, Eggers Amanteigado, já está no ar. A pauta? “O Farol”, Percy Shelley, sereias, Elem Klimov e alguém levando um puta susto ao usar uma fotocopiadora.

Clique AQUI e escolha a sua plataforma predileta para ouvir.

.

Contra a tirania

Artigo publicado hoje n’O Popular.

A Tirania dos Especialistas, lançado em fins de 2019 pela Civilização Brasileira, é mais do que uma mera reunião de artigos ou ensaios de Martim Vasques da Cunha. Autor do incontornável A Poeira da Glória, o filósofo político explicita o eixo reflexivo que seguirá desde a escolha e a organização dos textos que integram o volume. Noções e conceitos indispensáveis para a compreensão desse percurso são paulatinamente apresentados e explicados ao leitor, que logo se familiariza com pensadores tão díspares quanto Michael Oakeshott, Paulo Arantes, Daniele Giglioli, René Girard e Christopher Lasch. O clímax da coisa se dá no ensaio mais longo do volume, “As Ruínas Circulares”, em que o autor eviscera e expõe as ideias e o projeto totalitário daquele que “educa” a casta de “anti-indivíduos” que infestam a noite bolsonarista — Olavo de Carvalho.

A Tirania dos Especialistas aborda a traição da democracia por uma elite adoecida que tomou de assalto parcelas do poder (cultural, midiático, acadêmico, político etc.) e contaminou muitos de nós com uma espécie de sífilis filosófica. Tomados por um delírio crescente, passamos a ver o mundo não como ele é, mas como gostaríamos que fosse; institui-se “uma verdadeira revolta contra a própria estrutura da realidade”.

Vasques da Cunha identifica os sintomas desse adoecimento recorrendo a conceitos-chave para melhor caracterizá-los. Assim, entre muitos outros, temos Giglioli e o “mecanismo que regula hoje todas as relações (…): o de apresentar a vítima como ‘o herói do nosso tempo’”, a “ilusão tecnocrática” devassada por William Easterly (ilusão que é responsável direta pelo estabelecimento da tirania referida pelo título da obra), a “pleonexia” conforme Eric Voegelin (“o desejo de poder, misturado ao desejo de conhecimento, que faz o filósofo cair na ilusão de que, por meio de suas ideias, pode transformar a Terra em uma ‘casa bem-arrumada’”), o “naufrágio espiritual” segundo Mark Lilla (o ato intelectual de estreitar “o curso de um rio em um único afluente”, preocupando-se “somente com as ruínas de um passado inexistente, mas que (…) influenciará um futuro inatingível”) e o “novo tempo do mundo” de Paulo Eduardo Arantes, cujo “apocalipse político” preconiza uma “aceleração”, um “deslocamento de um ‘horizonte de expectativa’ (…) para nada mais, nada menos que a súbita insurgência de uma ‘Grande Revolução’”.

Entre projetos totalitários e/ou apocalípticos, à esquerda e à direita, em meio às ruínas do velho tempo do mundo, no gradativo isolamento da democracia “em suas próprias entranhas”, na prisão da “Segunda Realidade” e nas tentativas malfadadas de controlar a História ou mesmo de prostituí-la, salta aos olhos a incapacidade dos “intelectuais de gabinete” de “aceitar as coisas como são” e “admitir a verdadeira tragédia do nosso tempo: a de que estamos abandonados, sem guia para nos orientar”.

O “especialista” distorce e sevicia a realidade para melhor adequá-la ao seu projeto de poder, desprezando a individualidade e as necessidades concretas do outro. Temos, por tudo isso, de reconhecer o conteúdo trágico intrínseco a qualquer decisão política e agir de acordo, isto é, responsavelmente. Temos de evitar a destruição do “homem em função de uma humanidade abstrata que jamais existiu”, exceto nas “mentes descoladas da realidade” de gente como Ruy Fausto, Mark Lilla, Enzo Traverso e Arantes.

Olavo de Carvalho não é diferente deles, pois “quer substituir essa elite que perverteu a casta do espírito por uma outra”, ou seja, quer trocar “seis por meia dúzia”. Grosso modo, a corrupção de uns e outros é da mesma espécie: todos querem o trono no reino da pleonexia, todos ignoram que, “numa sociedade livre, o conhecimento só pode existir se for caótico, desorganizado, fragmentado e disperso, chegando a alguma coerência somente por meio de um processo decisório que venha ‘de baixo para cima’, jamais por meio de uma casta específica” — seja ela qual for.

Janela de tempo

Artigo publicado em 24.12.2019 n’O Popular.

Conforme o combinado, após discorrer sobre Café da Manhã dos Campeões há duas semanas, hoje me debruço sobre Matadouro-Cinco, um dos romances mais conhecidos de Kurt Vonnegut. A fama talvez se deva, em parte, à ótima adaptação cinematográfica do livro, dirigida por George Roy Hill (de Butch Cassidy e Golpe de Mestre), premiada em Cannes e bastante elogiada pelo próprio autor do livro. A nova edição brasileira do romance foi lançada pela Intrínseca, com tradução de Daniel Pellizzari.

Originalmente publicado nos EUA em 1969, Matadouro-Cinco tem como ponto de partida uma experiência vivida por Vonnegut: em fevereiro de 1945, ele era prisioneiro de guerra dos alemães em Dresden e sobreviveu, por um milagre, ao horrendo bombardeio da cidade por parte dos aliados. Para se ter uma ideia do que foram esses ataques, dezenas de milhares de pessoas morreram, a maioria civis, e boa parte da cidade foi reduzida a pó: “Dresden estava parecida com a Lua, sem nada além de minerais. As pedras estavam quentes”. Se o leitor aí tiver curiosidade para saber mais a respeito desse crime de guerra, sugiro a leitura do extraordinário Guerra Aérea e Literatura, de W. G. Sebald.

Para mergulhar naquela “tempestade de fogo” e em sua própria experiência no campo de batalha, Vonnegut — que também aparece no livro, às vezes em circunstâncias bem indignas (como no lance das latrinas) — cria o personagem Billy Pilgrim, inspirado em um de seus companheiros de farda. A trama desenvolvida ali é das mais rocambolescas e envolve desde abdução por alienígenas até viagens no tempo. Kilgore Trout, figura recorrente nos livros do autor, também aparece por ali.

Em seu ótimo prefácio à edição, o escritor brasileiro Antônio Xerxenesky situa a obra de Vonnegut no âmbito da prosa pós-modernista e a coloca ao lado das obras-primas O Arco-Íris da Gravidade, de Thomas Pynchon, e Ardil 22, de Joseph Heller, que também abordaram a Segunda Guerra Mundial. Xerxenesky esclarece: “Pynchon irmana-se a Vonnegut ao se apropriar de tópicos da ficção científica para narrar um momento histórico, e ainda ao misturar com um tom ocasional de comédia pastelão e desenho animado”.

Como se vê, a diferença está no fato de que Matadouro-Cinco, pelo próprio estilo do autor, é bem mais acessível do que O Arco-Íris da Gravidade. Brincando com a própria estrutura da prosa de ficção, em que momentos distintos das vidas dos personagens são abordados conforme o que o autor tem em mente, Pilgrim é alguém “solto no tempo”, isto é, vivencia presente, passado e futuro de forma aleatória, passeando por momentos distintos da própria existência. “Todos os momentos — passado, presente e futuro — sempre existirão, sempre vão existir”, e as coisas são “assim mesmo” ou, como diz um dos alienígenas que abduzem Billy, são “estruturadas” assim — incluindo o fim do universo, revelado a certa altura sem maiores dramas.

A aparente simplicidade do estilo de Vonnegut torna ainda mais estarrecedoras e emocionantes passagens como as que descrevem o longo comboio de prisioneiros rumo a Dresden e, claro, o bombardeio da cidade alemã. Talvez a beleza maior do livro resida aí, na forma que o autor encontrou para deslindar eventos tão terríveis. Há certa resignação nesse olhar agridoce, algo que ajuda indivíduos tão maltratados a “reinventar a si mesmos e ao seu universo”. Tal reinvenção é (ou deveria ser) cotidiana, e diz respeito a cada mínima coisa que fazemos e pensamos. “É assim mesmo.”

“Daniel” no ‘Correio’

Na edição de hoje do Correio Braziliense, a jornalista Nahima Maciel assina uma matéria sobre romancistas e ensaístas contemporâneos que têm se aventurado na literatura infanto-juvenil. Estou por ali com Daniel está viajando. Leia a matéria clicando AQUI, AQUI ou na imagem ao final do post.

Para escrever a matéria, Nahima me entrevistou dias atrás. Claro que, por motivos de espaço, ela não teve como publicar as minhas respostas na íntegra. Aqui estão elas:

O que te levou a escrever para crianças? É diferente de escrever para adultos?

R: Não foi algo planejado. No meio de outro projeto, anos atrás, eu me senti atraído por esse tipo de narrativa e decidi experimentar, ver se era capaz de desenvolver algo para crianças. Na prática, em termos de planejamento e execução, não foi diferente de escrever para adultos. Eu procurei atentar para o vocabulário e evitei certo espiralamento cronológico que sempre exploro em meus romances. Em outras palavras, procurei manter a narrativa linear e o mais direta possível.

Daniel está viajando é teu primeiro livro infantil? Pode contar como ele surgiu? E como está conectado com tua obra para adultos, especialmente com Terra de casas vazias?

R: Sim, é o meu primeiro livro infantil. Em 2012, eu estava terminando de escrever um romance chamado Terra de casas vazias (lançado em 2013 pela Rocco). Esse livro me tomou bastante tempo (comecei a concebê-lo em 2009), e eu senti que precisava me concentrar em outra coisa por um tempo, a fim de recarregar as energias e terminá-lo. Terra de casas vazias é formado por vários blocos narrativos, e um deles é protagonizado por uma criança. Eu gostei de trabalhar com esse universo, por assim dizer, e decidi desenvolver uma pequena narrativa autônoma. Fiz isso entre uma revisão e outra do romance, e acho que deu certo. Gosto de pensar que Daniel está viajando, em grande parte graças às estupendas ilustrações de Lina Nestorova, tem algo a dizer às crianças, é capaz de estabelecer um diálogo muito proveitoso com elas.

O que não pode faltar em um livro para crianças?

R: Imaginação. Há que se buscar formas menos óbvias de abordar a realidade e a própria narrativa. Em Daniel está viajando, ao falar sobre morte, procurei brincar com as coisas que os adultos dizem para as crianças, como: “Fulano foi para o céu”. E se o protagonista imaginasse isso — “ir para o céu” — acontecendo de fato, isto é, literalmente? Creio que essa imagem é uma maneira de presentificar a ausência, e também um meio de acessar a mente infantil ao lidar com situações traumáticas. Ao escrever o livro, eu me lembrei de mim mesmo aos seis, sete, oito anos, lidando com essa coisa misteriosa que é a vida, ouvindo o que os adultos me diziam e, sem compreendê-los muito bem, deixando a imaginação correr solta. A imaginação é uma defesa que temos contra o mundo. Não me refiro à fuga da realidade, mas à busca incessante por significados, imagens e formulações que nos ajudem a viver e abraçar o mundo, por mais espinhoso que ele seja.

Perda é um dos temas do livro. Como, na tua opinião, a literatura deve apresentar a morte para as crianças? Que papel a literatura pode ter na descoberta da mortalidade?

R: Acho que a literatura deve apresentar a morte (e outros temas difíceis) da forma mais direta possível para as crianças. Não se deve subestimar a inteligência das crianças, sufocar sua curiosidade, ignorar sua vivência e desprezar sua imaginação. Jamais. Isso talvez seja visto com estranhamento por alguns, a julgar pela maneira como certas obras literárias têm sido recebidas por aí. O livro Enfim, Capivaras, de Luisa Geisler, foi banido de um evento literário em Nova Hartz-RS, por exemplo, por retratar de forma crível um bando de adolescentes. O “linguajar” da obra seria “inadequado”, como se adolescentes não falassem palavrões. Isso é absolutamente ridículo. Nosso país vive uma epidemia de desinteligência, da qual só sairá se investirmos em educação e cultura. A maioria dos jovens e adultos é incapaz de raciocinar ou mesmo de interpretar textos simples. Não por acaso, são esses mesmos indivíduos que andam por aí espalhando o ódio e a cizânia. Há uma relação direta entre a falta de educação (em todos os sentidos) e o caos político-social, de colorações autoritárias, que vivemos. A desinteligência e a falta de imaginação são formas de escravidão. Hoje, independentemente do espectro ideológico e da classe social, a maioria dos brasileiros vive na escravidão. As pessoas estão no fundo daquela caverna da alegoria platônica, atirando pedras nas sombras projetadas na parede, atirando pedras umas nas outras, aparentemente satisfeitas com esse espetáculo grotesco.

Como você se sente escrevendo para crianças em país cujo PISA constata que mais da metade dos estudantes de 15 anos, incluindo aí os da elite, não sabem ler nem escrever? Por que você acha que chegamos nisso?

R: Não acho que isso seja por acaso. Leitura é algo fundamental para o desenvolvimento do senso crítico, para que se tenha uma noção mínima de si mesmo, do outro e do lugar histórico que ocupamos. Penso que a máquina pública brasileira sempre mirou o oposto disso, mesmo quando os investimentos em educação eram maiores, mas extremamente desorganizados e mal administrados. Ao estado brasileiro, interessa formar essa multidão de zumbis iletrados, os quais estão muito bem representados à direita e à esquerda — no Brasil, não me canso de dizer, a estupidez é ambidestra. Deseducadas, as pessoas passam a se fiar em bizarrices neointegralistas como Bolsonaro ou populistas como Lula, viram terraplanistas, liberais de calças curtas, socialistas de boteco, fascistinhas de condomínio, apegam-se ao desconhecimento, à incultura, ao obscurantismo e aos piores preconceitos. Como eu me sinto escrevendo para crianças e adultos em tal contexto? Prefiro nem pensar muito a respeito, mas apenas me concentrar no meu trabalho e tentar realizá-lo da melhor forma possível. Se eu pensasse demais, creio que seria dominado pelo desânimo e pelo desespero. Por menor que seja a minha relevância, não posso me dar ao luxo de parar. É preciso seguir em frente, é preciso seguir lendo, escrevendo, pensando, dialogando, criando e, acima de tudo, vivendo.

…………

A cauda do Cão

Que fazer com este absurdo —

Oh coração, Oh inquieto coração — esta caricatura,

Esta decrépita idade que me ataram

Como à cauda de um cão?¹

— Yeats, em “A Torre”.

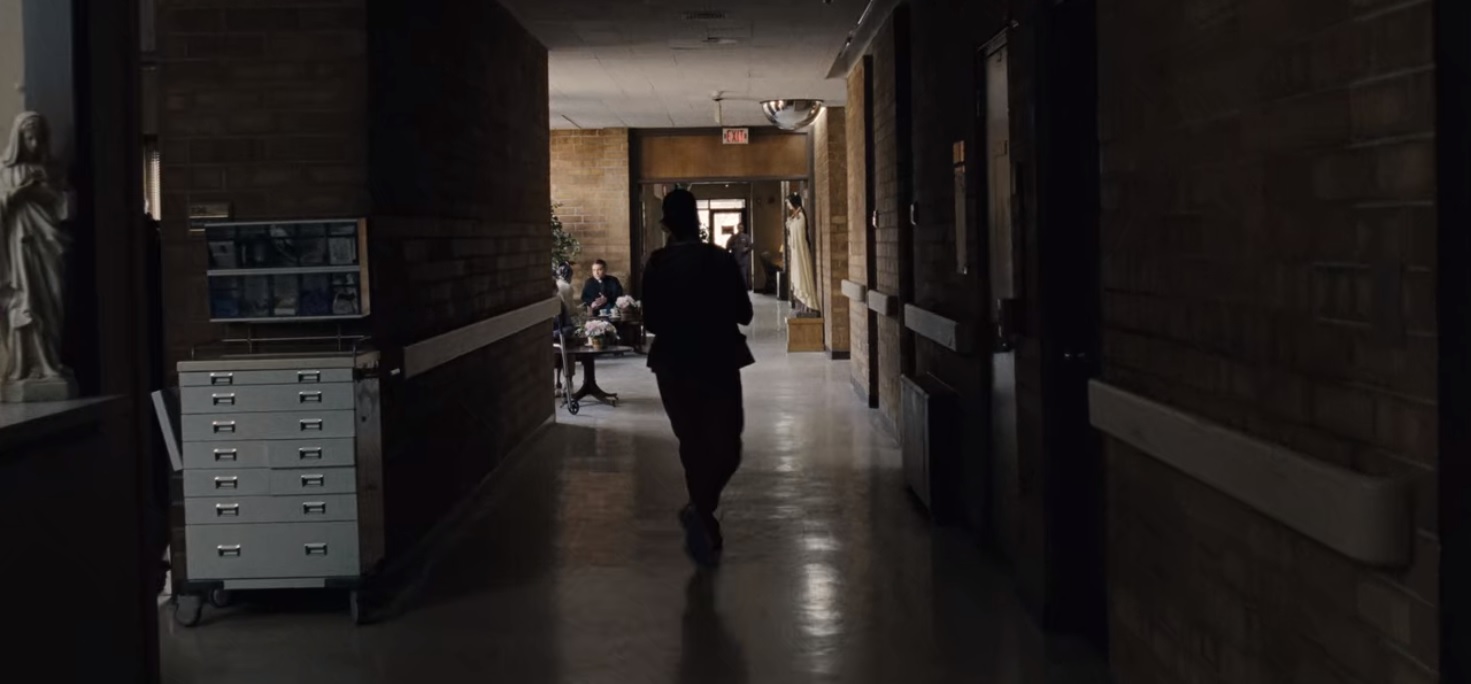

O Irlandês, de Martin Scorsese, é um filme que se ocupa mais da mecânica da alma que da mecânica da máfia, coisa óbvia desde o plano de abertura: a câmera desliza pelos corredores do asilo onde Frank Sheeran (Robert De Niro) espera a morte, e por ali vemos duas imagens da Virgem e um padre. Passamos por eles rumo àquele que, sozinho com seus fantasmas, está pronto para assumir o posto nada confiável de narrador. É a voz de Sheeran que nos guiará pelas entranhas dessa outra história americana, desfiada com uma lentidão imprescindível para que contemplemos as ambiguidades, os subentendidos, os mal entendidos e as hipocrisias típicas de um mundo (ingenuidade chamar de “submundo”) tão repleto de regras que, volta e meia, todas e cada uma delas perdem o sentido e são ignoradas.

Sublinhe-se que, em boa parte da filmografia de Scorsese, e aqui incluo seu segundo filme, o curta-metragem It’s Not Just You, Murray! (1964), a mecânica da alma e a mecânica da máfia são inextrincáveis. Vide os “pecados pagos na rua” em Caminhos Perigosos (1973) ou a danação explícita no fogo que a tudo consome (ao som da Paixão Segundo São Mateus, de Bach) em Cassino (1995).

Em Caminhos Perigosos, o gangster pé-de-chinelo Charlie (Harvey Keitel) mantém desde o primeiro momento um diálogo surdo com o Criador. Na igreja ou no bar, quando busca o fogo, ele o faz com a certeza de que não escapará. Dos bandidos de Scorsese, Charlie talvez seja o mais consciente da expiação que o aguarda na próxima esquina ou na seguinte.

Por sua vez, o mezzo-irlandês Henry Hill (Ray Liotta), de Os Bons Companheiros (1990), não tem a consciência de Charlie. A despeito das décadas de envolvimento com o crime organizado, ele é uma espécie de turista que, acossado, entrega meio mundo para se safar. Ao final, quebrando a quarta parede com um sorriso safado, diz não sentir saudades dos “goodfellas”, mas da tigela de cocaína ao lado da cama e do espaguete de boa qualidade. Note-se, ademais, que Henry julga não sujar as mãos: quando os amigos trucidam um desafeto, ele observa, mas não toma parte do homicídio ou intervém (embora depois ajude a enterrar, desenterrar e enterrar de novo o corpo do disgraziato). A inação faz maravilhas pelo autoengano.

Em Cassino, o judeu Sam “Ace” Rothstein (Robert De Niro) não arrasta quaisquer correntes católicas, mas, como Charlie, tem alguma consciência do fogo. Na verdade, Rothstein tem os olhos voltados para aquilo (a Las Vegas dos “anos dourados”, gerenciada pela máfia, de quem “ganha” um cassino para administrar) que enxerga como uma espécie de jardim edênico, o qual tenta proteger de todos — menos de si mesmo. Quando se dá conta das chamas, é porque está prestes a ir pelos ares. O fogo destrói aquele pseudo-paraíso cercado pelo deserto e pelos corpos enterrados no deserto; invenção da máfia, Las Vegas é, afinal, uma autêntica necrópole.

Sendo o primeiro narrador não confiável da obra do diretor, o tolo Murray não desce a tais profundezas, mas já aponta para elas. Há uma sequência no curta em que o amigo do protagonista oferece uma série de conselhos (“pega leve, não esquenta com a encheção dos outros” etc.) e diz, por fim, que vai chegar o dia em que Murray vai encontrar alguém que representará todos aqueles que lhe fizeram mal, e então será o momento de dar o troco. No entanto, quando isso é dito, a imagem que vemos é a de Murray diante de um espelho.

It’s Not Just You, Murray! é, claro, uma comédia, ao passo que O Irlandês está mais para uma Commedia, um mergulho dantesco-infernal, às cegas, sem um Virgílio para guiar o narrador, sem qualquer possibilidade de retorno ou ascensão. Em seu Inferno, a exemplo do que faz Murray, o irlandês Sheeran também nos mostra, com orgulho, aonde chegou graças à ajuda de um amigo, Russell Bufalino (Joe Pesci). Não se trata de um amigo qualquer, pois Bufalino é o cabeça da família mafiosa homônima, cuja influência é inversamente proporcional ao seu tamanho (pequeno, se compararmos com as estruturas de cada uma das famigeradas Cinco Famílias de Nova York).

Veterano da Segunda Guerra Mundial, Sheeran se torna um associado (jamais, obviamente, um made man, dada a sua ascendência) da família Bufalino e, segundo o seu relato, um amigo muito próximo de Russell, quase um consiglieri. Por meio do chefe, é apresentado ao então poderosíssimo líder sindical Jimmy Hoffa (Al Pacino), e o triângulo está formado. Enormes mudanças ocorrem no crime organizado e em seus arredores nas décadas de 1960 e 70, algumas das quais percorrem o filme como um desfile de homens entregues à hýbris: as eleições fraudadas, o mandato desastrado e o assassinato de John F. Kennedy; a guerra pelo controle da família Profaci (depois Colombo), culminando na execução de “Crazy” Joe Gallo (Sebastian Maniscalco); e, por fim, a disputa intestina entre Hoffa e Anthony Provenzano (Stephen Graham) pelos bilhões do sindicato agigantado pelo primeiro.

O amargor da coisa, a exemplo do que ocorre em Murray e em Os Bons Companheiros, está bastante atrelado aos ruídos e contradições entre o que nos diz a voz do narrador e as imagens que se desenrolam na tela. Mas, diferentemente de Henry Hill, o narrador de O Irlandês não tem qualquer senso de ironia. Enquanto Henry, fechando o porta-malas com o sujeito que seus amigos acabaram de matar, fala sobre como “sempre quis ser um gangster” e dá início a uma recapitulação sardônica de sua “educação sentimental”, Sheeran, na festa em que a situação de Hoffa se revela insustentável, diz ao próprio que “está com ele até o fim” — em inglês, a ironia é ainda mais óbvia: “I’m behind you, Jimmy, all the way”. E ele diz isso com sinceridade, emocionado, ao mesmo tempo em que alimenta seu autoengano.

Por essas e outras, Sheeran parece mais próximo de Murray do que de Henry, pois é um pateta, uma ferramenta, uma espécie de Forrest Gump envenenado pela psicopatia, alguém que “segue ordens”, e pronto. Sua lealdade não é sinal de caráter, mas de fraqueza e cegueira moral. Ele até percebe o vácuo que cresce ao seu redor, mas o abismo — exceto nos momentos em que é silenciosamente confrontado pela filha — não o olha de volta. É um personagem que sequer chega a ser trágico, pois, ao contrário (por exemplo) de um Michael Corleone ou mesmo do pé-de-chinelo Charlie, a expiação não vem a galope, mas “apenas” se insinua nos silêncios acachapantes da parte final do longa. Ali, a solidão é reiterada nos lapsos de suas conversas com a enfermeira e o padre, na recusa da filha em vê-lo, no apelo inútil dos agentes do FBI para que faça algo pela família de Hoffa e, por fim, naquela porta que ele pede ao padre que deixe entreaberta.

Logo, ao contrário do que vemos em Caminhos Perigosos e Touro Indomável, não há redenção ou, melhor dizendo, a redenção é uma miragem, é aquela porta entreaberta para o corredor vazio e escuro, nada mais é do que outro índice do alheamento e da psicopatia de Sheeran. Aquele velho que vemos ali, vivendo seus momentos derradeiros na mais absoluta solidão, não está pronto para a redenção, pois sequer compreende o seu sentido. Sheeran não é atingido (literal e figurativamente) e se ajoelha no meio da rua como Charlie, ou tampouco soca as paredes de uma cela até quebrar as mãos, berrando “não sou um animal, não sou um animal”, como La Motta em Touro Indomável. Pelo contrário, ele murcha e se cala; a exemplo dos soldados inimigos que executou na guerra, é alguém que cava a própria cova e, de novo, é incapaz de perceber a ironia abrasiva do que diz: “É maluquice, mas eu nunca entendi por que eles continuavam cavando a própria cova, sabe?”.

Sheeran percebe o abismo moral, mas não toma qualquer atitude contrária a ele: seu constrangimento diante da filha Peggy (Lucy Gallina e, quando mais velha, Anna Paquin) e o balbucio patético sobre um determinado telefonema são os exemplos mais óbvios dessa inação demoníaca. Da mesma forma, quando sua “missão” mais espinhosa é ordenada por Russell, penso que a pequena hesitação que vemos na tela diz menos respeito à dor de assassinar alguém muito próximo e mais à consciência de que, se não o fizer, se não obedecer mais uma vez, terá o mesmo destino que o outro.

Sheeran está amarrado à cauda do Cão, e aquele (quando recebe a ordem) é um dos raros momentos em que tem consciência disso, embora, mais uma vez, siga em frente, cumpra com o que foi ordenado e, ironicamente, concretize a “promessa” feita à vítima: “I’m behind you, Jimmy, all the way”. O percurso que se repete e se repete no carro, prolongado ao máximo por Scorsese, é importantíssimo para sublinhar o comprometimento do protagonista com o ato de cavar a própria cova enquanto conduz outrem para a morte. A discussão sobre o peixe não está ali por acaso: o “cheiro” da ação oriunda da inação jamais nos deixa, nunca nos abandona, e estará conosco até no cemitério, com os vermes.

A ação nascida da inação é o exercício deliberado do mal. Do ponto de vista do irlandês e de seu esforço escusatório, aquilo é “apenas” trabalho. Um dia ruim, um dia tenso, um dia sofrido, mas ainda, e tão somente, um dia de trabalho. É a mecânica da máfia, e ela é tudo o que resta quando — assim como o motor pifado do caminhão — nós nos descuidamos da mecânica da alma. Eis, em suma, algo que independe da crença ou da descrença de cada espectador, embora estejamos diante de uma obra cujo catolicismo escorre de cada parede “pintada” pelo personagem-título: o bem e a vida “reta” requerem esforço, resiliência, questionamento constante e eterna incerteza; o mal e a vida naquela estrada, com suas pausas para fumar, cobrar dívidas e matar, exsudam preguiça, pusilanimidade, ordens seguidas quase sem hesitação e a certeza de que tudo aquilo são “apenas negócios”.

O horror dos cômodos vazios em “Os Bons Companheiros” e “O Irlandês”.

……

Em tempo: conversei sobre o filme e a obra de Scorsese com Martim Vasques da Cunha e Luis Villaverde no podcast Extremistão. Confira AQUI.

¹ Em W. B. Yeats – Uma Antologia (tradução: José Agostinho Baptista. Lisboa: Assírio & Alvim, 1996). Versos originais: “What shall I do with this absurdity — / O heart, O troubled heart — this caricature, / Decrepit age that has been tied to me / As to a dog’s tail?”.

O desjejum de Vonnegut

Texto publicado hoje n’O Popular.

A sátira não é para amadores, e aqui eu me refiro não só aos satiristas, mas também aos leitores — essa espécie em extinção. O norte-americano Kurt Vonnegut (1922-2007) é um dos grandes satiristas do século XX, e é um alento que a editora Intrínseca — ignorando a supracitada extinção dos leitores e também o desprezo pela inteligência e o avanço da censura — tenha relançado, em novas traduções, dois de seus melhores romances: Matadouro-Cinco e Café da Manhã dos Campeões. Vamos aproveitar que ainda não arrancaram os nossos olhos e curtir a prosa divertidíssima de Vonnegut. E vamos combinar o seguinte: como os livros são muito bons, vou dedicar um texto para cada, em vez de abordar os dois de uma vez.

Começo, então, pelo Café da Manhã dos Campeões, traduzido por André Czarnobai. Lançado originalmente em 1973, o livro gira em torno de dois personagens: Kilgore Trout, um obscuro autor de ficção-científica cujas histórias (“117 romances e 2 mil contos”) são publicadas (ou escondidas) em revistas pornográficas, e Dwayne Hoover, um empresário bem-sucedido que enlouquece depois de ser “envenenado” por uma das narrativas de Trout. O próprio Vonnegut aparece como personagem, mas revelar em que contexto isso se dá estragaria uma das melhores piadas do romance.

No entanto, até porque isso é contado logo no começo, posso dizer qual é “a essência das ideias erradas que Trout incutiu em Dwayne: todas as pessoas na Terra eram robôs, exceto uma — Dwayne Hoover”. Em outras palavras, “de todas as pessoas do universo, Dwayne era o único que pensava, sentia, se preocupava, fazia planos” e, claro, “possuía livre-arbítrio”.

O encontro entre Trout e Dwayne (e o próprio Vonnegut) ocorre em uma cidade fictícia chamada Midland, em Ohio. Convidado a participar como palestrante do festival de artes local, Trout comenta com seu periquito: “Eles não querem simplesmente o Kilgore Trout. Eles querem Kilgore Trout usando smoking, Bill. Tem alguma coisa errada”. Apesar da desconfiança, ele acaba viajando para o festival, com direito a uma parada deveras traumática em Nova York e outras atribulações pelo caminho.

Em meio às fanfarronices e ao estilo simples, mas jamais simplório, de Vonnegut, inserem-se discussões filosóficas muito importantes. A maior delas é acerca do livre-arbítrio, problematizado a partir do delírio de Dwayne e do poder epidêmico das “ideias erradas”. A loucura do personagem concentra e espelha a loucura de toda a nação: “Pelo jeito, o único tipo de trabalho que um americano consegue hoje em dia é cometer suicídio de alguma maneira”. Não custa ressaltar que, à época do lançamento do livro, os EUA estavam enrolados em uma guerra desastrosa (no Vietnã) e eram controlados pela gangue de criminosos chefiada por Richard Nixon.

É desse caldo de neuroses e psicopatias que Vonnegut arranca, com seu humor peculiar, sacadas geniais: “Trout não conseguia diferenciar um político de outro. Para ele, era como se fossem um bando de chimpanzés amorfos e maníacos. Ele escreveu certa vez um conto sobre um chimpanzé que se tornou presidente dos Estados Unidos”. Atente, também, para o lance com as leveduras (pág. 279).

Mas, claro, esse “não é o tipo de livro no qual as pessoas recebem o que merecem no final”. Como boa sátira que é, Café da Manhã dos Campeões é regado a desespero e desengano. Vonnegut aborda a destruição do meio-ambiente, a violência contra as minorias e os pobres (vide o personagem Wayne Hoobler), todas as nossas doenças políticas e sociais. É um livro que comenta, antecipa e sacaneia a nossa própria implosão. É o livro que a gente merece. No desjejum de Vonnegut, nós somos o prato principal.