Texto publicado hoje n’O Popular.

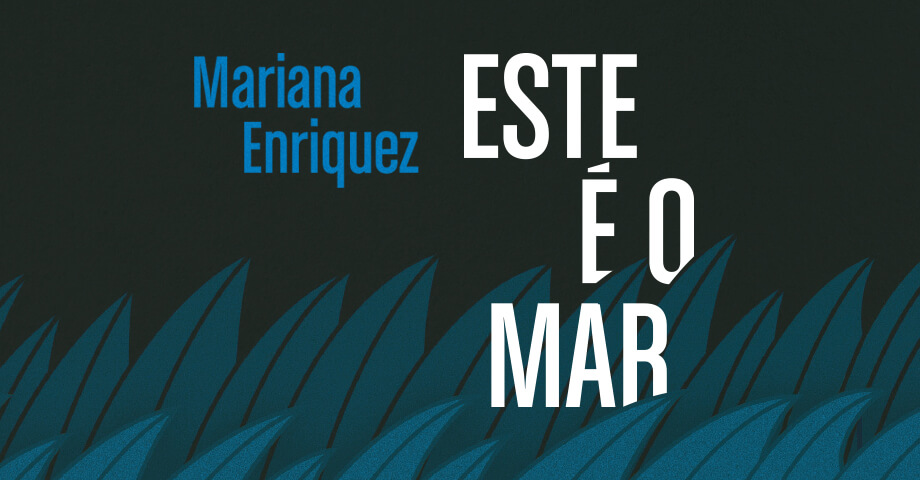

Elemento recorrente na chamada literatura fantástica é o estabelecimento de alguma mitologia. Ao recriar o mundo no qual nascemos, vivemos e morremos, o(a) autor(a) costuma investir em um universo com entidades que escapam à nossa realidade imediata. São universos que muitas vezes se confundem, sustentam ou até mesmo suplantam o nosso, e boa parte da graça reside na qualidade desses deslocamentos e imaginações. Histórias de terror, por exemplo, são tão mais eficientes na medida em que se aproximam de coisas que reconhecemos como próximas. Por exemplo: O Iluminado, de Stephen King, aterroriza menos pelo seu hotel mal-assombrado e mais pelo horror da relação paterno-filial que desenvolve tão bem. A escritora argentina Mariana Enriquez (1973) sabe muito bem dessas coisas, como demonstrou nos contos d’As coisas que perdemos no fogo (tradução de José Geraldo Couto) e no romance Este é o mar (tradução de Elisa Menezes), ambos lançados no Brasil pela Intrínseca.

Ao extrapolar os célebres dizeres de Hamlet para Horácio (de que há mais coisas entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia, como podemos conferir ao final do primeiro ato da célebre peça de Shakespeare), Enriquez chama a nossa atenção para aspectos cotidianos, mas obscuros, da existência, para os fantasmas – reais ou metafóricos – que se “amontoam nos beirais”, como diria Thomas Pynchon. Em vários sentidos, sobretudo para quem vive nas áreas mais depauperadas do mundo, das cidades ou da própria cabeça, o terror é um dado comum, até mesmo palpável. Ou, como a autora disse recentemente ao participar de uma mesa na FLIP, “a vida é um conto de terror”.

No entanto, Este é o mar não é um livro de terror, mas uma narrativa que pressupõe a existência de um mundo além (ou aquém) do nosso, no qual entidades sobrenaturais trabalham para suscitar e manter a devoção dos jovens por estrelas do rock n’roll. Elas criam e se alimentam do fanatismo adolescente, assim como dão à luz (ou às sombras) as chamadas “Lendas” – personagens como Elvis, Jim Morrison e Kurt Cobain. A protagonista do romance se chama Helena. Depois de uma tarefa bem-sucedida, instando uma mortal a um ato de desespero, ela é promovida e tem como nova missão criar uma dessas “Lendas”, talvez a última – afinal, o rock está morrendo.

Em vista dessa economia sacrificial, talvez o mais perturbador do livro de Enriquez seja justamente a criação de toda uma mitologia para explicar (jamais justificar) a existência de algo que, aos nossos olhos mortais, é tão absurdo quanto todo o resto. E mais: com o andamento da narrativa, fica a impressão de que a imolação é generalizada, pois todos, seres mortais e fantásticos, deixam alguma coisa pelo caminho. Seria o esquecimento o único consolo possível? Talvez não.

“Quando o tempo é infinito”, lemos já perto do desfecho, “o esquecimento é inevitável.” Por mais que a vida se assemelhe a um passeio por “ruínas queimadas” que nos consomem, eventualmente encontramos algumas coisas valiosas pelo caminho. Sendo assim, só nos resta rezar para que não nos esqueçamos delas. Essa é a única prece que parece existir no universo de Enriquez; talvez seja a única prece possível, aqui e lá.