Por Eduardo Sinkevisque

(PNAP-R/FBN)

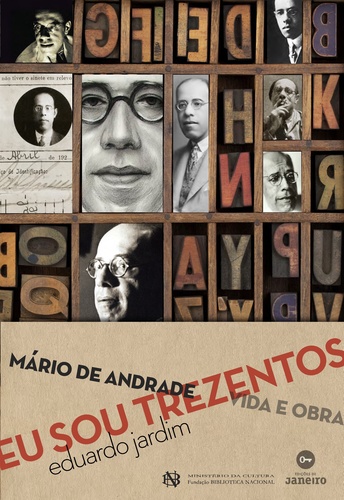

Eu sou trezentos: Mário de Andrade — vida e obra, novo livro de Eduardo Jardim, apresentação de Renato Lessa (Edições de Janeiro/Ministério da Cultura/Fundação Biblioteca Nacional, 2015, 255 páginas), move-se em dois sentidos prioritários. Dá a conhecer e a reconhecer Mário de Andrade, persona central da cultura brasileira nos anos 1917-1937. É essa a tese, a da persona central, justamente, defendida por todo livro, conforme detectou com precisão seu apresentador.

Até o momento, dispúnhamos do perfil biográfico Mário de Andrade por ele mesmo (1971), de Paulo Duarte, ou os retratos de Mário confeccionados por vários artistas. Dispúnhamos da “autobiografia”, com curadoria e texto de Telê Ancona Lopez, Eu sou trezentos, trezentos e cinquenta (1992). Dispúnhamos também de inúmeras cartas de (e para) Mário, entretanto estava para ser escrita uma biografia estrito senso de Mário de Andrade.

As cartas da extensa coleção de Mário a inúmeros destinatários e de inúmeros remetentes vêm sendo estudadas, editadas e, algumas, reeditadas dos anos 90 para cá, principalmente por Marcos Antônio Moraes. Os aspectos biográficos desses textos são inegáveis, porém uma biografia estrito senso, enfatizo, não havia.

O esforço de Eduardo Jardim em Eu sou trezentos: Mário de Andrade — vida e obra preenche a falta aludida. Chega-nos em boa hora, uma vez que se comemoram, em 2015, os 70 anos da morte do “pai” do Modernismo Brasileiro.

As cartas de (e para) Mário fazem parte significativa das fontes consultadas por Eduardo Jardim. Ao lado da “autobiografia” de que se valeu Jardim para compor seu novo livro, junto com a leitura das cartas, temos uma biografia sobre uma “autobiografia” em Eu sou trezentos: Mário de Andrade — vida e obra.

Aludi, no início, a dois movimentos básicos com que se move a inédita biografia de Mário de Andrade. Explico. No primeiro movimento, Eduardo Jardim nós apresenta um Mário de Andrade conhecido, principalmente, daqueles leitores familiarizados com o poeta, prosador (contista, romancista), ensaísta, missivista, folclorista, professor, pensador/re-pensador do Modernismo Brasileiro e diretor do Departamento de Cultura de São Paulo (1935-1938).

Ou seja, para o leitor especialista ou familiarizado, a biografia recente de Mário é um reconhecimento. Não obstante, não é um reconhecimento banal, ou é qualquer reconhecimento, pois há certa singularidade na composição do tipo feita por Eduardo Jardim e nas relações/interpretações tecidas entre vida/obra. No segundo movimento, Eduardo Jardim propõe um Mário de Andrade nunca visto donde é possível extrair conhecimento, aprendizado. Isto é, os não leitores de Mário, fundamentalmente, aqueles não especialistas aprenderão com a biografia.

Há, entretanto, em Sou Trezentos: Mário de Andrade — vida e obra, uma virtude que une as duas espécies de leitores contemplados pelo livro, nos dois movimentos que organizam o livro. Virtude com a qual os leitores são brindados. Trata-se do modo como Eduardo Jardim compõe a narrativa. Trata-se do saboroso narrador do livro. Especialistas e não especialistas irão se deliciar com a prosa de Eduardo Jardim que, como destaca Renato Lessa, é uma biografia em “estilo suave de escrita”, “quase uma conversa com o leitor”. Nem por isso, esvaziada de argumentos, de pesquisa, de documentação. Há uma tese nessa conversa macia e escorreita, fluida, que, como disse, detecta Renato Lessa: entre os anos de 1917-1937, Mário de Andrade ocupa lugar central na cultura brasileira como agente pensador e transformador.

O principal argumento de Eduardo Jardim para a tese defendida na biografia é o de que, no Brasil, nenhum outro escritor teve tanta importância quanto Mario de Andrade como artista, formulador de uma ideia de Brasil e animador cultural.

O autor se apóia em documentação, inclusive iconográfica, de acervos como os da Fundação Biblioteca Nacional, Casa de Rui Barbosa e do IEB/USP. Lê a obra poética, a obra em prosa de ficção e a ensaística de Mário de Andrade. Lê, sobretudo, a coleção de cartas do autor de Macunaíma a diversos destinatários/de diferentes remetentes, como as cartas para (e de) Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, Oneyda Alvarenga etc.

A bibliografia teórica é consistente e atualizada. Com ela, Eduardo Jardim solidifica sua narrativa, confere caráter ensaísta à biografia. É exemplo de leituras de fontes secundárias textos como os de Antônio Cândido, Telê Ancona Lopez, Marcos Antônio Moraes etc. Sem mencionar textos críticos sobre Mário assinados pelo próprio Eduardo Jardim, e de críticos como Costa Lima, e textos de filósofos como Hannah Arendt e Walter Benjamin.

O narrador elegante, delicado, cuidadoso do livro é de matriz benjaminiana. Ele dá conta de narrar da infância à morte de Mário, em 8 capítulos, em prólogo e em epílogo, de modo eficaz. De modo a ir além da informação. Eduardo Jardim transmite Mário, propaga Mário às gerações de modo breve, claro e conciso, colocando Mário mais próximo do leitor, no colo, praticamente, do leitor. A organização das matérias em capítulos curtos, com seções curtas, corrobora para a concisão e clareza do estilo.

Eduardo Jardim é em Eu sou trezentos: Mário de Andrade — vida e obra benjaminiano, de O Narrador – Observações sobre a obra de Nicolai Leskow, na medida da troca de experiência com o leitor ao narrar. Dá o Mário conhecido, o reconhecido e o “seu Mário” por meio da narrativa artesanal que faz com que o leitor possa se sentir em sua companhia, como se acompanhasse mesmo uma conversa, uma memória, uma lembrança sobre o sujeito biografado. Com a narrativa, Jardim corporifica Mário, a ponto de afirmar, no epílogo, que Mário mais do que mentor do Modernismo foi sua encarnação.

O livro é panorâmico, dá-nos uma visão global, geral de Mário e sua atuação cultural no Brasil desde sua estréia como poeta, seus primeiros contos, até seu (provável) último poema “Meditação sobre o Tietê”.

Jardim aparentemente trabalha com certa tradição da história e crítica literárias brasileiras de explicar a obra por meio da vida do autor estudado. No Brasil, desde o século XVIII, passando pelo século XIX até o século XX, muitos autores foram analisados desse ponto de vista. Lembre-se, por exemplo, da Vida do Excellente Poeta Lírico O Doutor Gregório de Mattos E Guerra, escrita, em meados do século XVIII, por meio de aparelhada pluma de ganso do Licenciado Rabelo. Lembre-se também das inúmeras biografias oitocentistas do IHGB de varões ilustres, incluídos literatos.

Digo que Jardim trabalha aparentemente com a tradição das biografias, porque, em verdade, o autor da inédita biografia de Mário de Andrade não explica a obra do biografado por sua vida, nem a vida por meio da obra. Eduardo Jardim põe em tensão essas duas instâncias, esses dois domínios de experiência e saber. Jardim localiza coincidências entre vida/obra, vê aspectos biográficos nas obras, retira das obras dados biográficos, analisando-os com a singularidade de suas interpretações.

É exemplo disso o início do capítulo 8. Em 1943, de volta a São Paulo, em carta a Paulo Duarte, Mário diz estar “se suicidando aos poucos”. Eduardo Jardim relaciona e interpreta esse estado de espírito da vida de Mário de Andrade com o surgimento do tema do suicídio no poema “Improviso do rapaz morto” datado 1925.

Ponto alto do que afirmo sobre as relações vida/obra talvez seja o final do capítulo 5, ‘“Aceitarás o amor como eu o encaro?”’, em que Jardim lê os poemas de “Grã cão de outubro”, íntimos, com a sensualidade e sexualidade de Mário, seus conflitos, suas tensões, possíveis desconfortos.

Qual é o Mário de Andrade, que “trezentos, trezentos e cinqüenta”, no livro se biografa, unifica-se, é conhecido e reconhecido? Eduardo Jardim defende que é um Mário animado e inquieto tanto nas artes que pratica quanto na vida.

Cabe ainda dizer que Eu sou trezentos: Mário de Andrade — vida e obra é resultado final da bolsa de pesquisa que a Fundação Biblioteca Nacional concedeu a Eduardo Jardim na modalidade pesquisador residente (Programa Nacional de Apoio a Pesquisadores Residentes – PNAP-R).

O autor da inédita biografia de Mario de Andrade não apenas cumpre seu compromisso contratual com a instituição, como brinda os leitores com um saboroso narrador de biografia, em uma edição primorosa, com ilustrações ótimas, oriundas de uma pertinente pesquisa iconográfica.