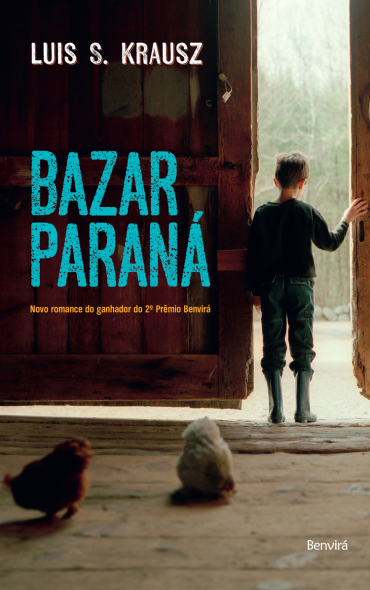

Um conto.

A árvore de Natal já estava na sala. A família a montou em silêncio, os quatro ali reunidos, dias antes da viagem. Aquele foi o intervalo doloroso de uma despedida, ou o seu início.

As malas ficaram no tapete, bem perto da árvore, esperando por eles, por sua partida, desde a véspera. Estavam no lugar que seria normalmente ocupado pelos presentes. Eram duas malas enormes (talvez não cogitassem voltar) e Junior as rodeava, pensando num jeito de sumir com ambas e impedir, assim, que o pai e o irmão fossem embora, arrastá-las até o quintal e escondê-las atrás da mangueira, no escuro, cobri-las com folhas e galhos, talvez com uma lona preta. Como se adivinhasse o que se passava na cabeça do menino, Domingos gritava do escritório, do quarto, da cozinha:

— Para de fuçar!

A mãe se fechou no quarto o dia todo, ele a ouvia resmungar e chorar sempre que o pai entrava para pegar alguma coisa. Domingos não respondia, entrava e saía calado. Nessas entradas e saídas, a porta mal recostada, rangendo, Junior entrevia garrafas de conhaque e de vinho pelo chão, ao lado da cama, e havia também um cheiro horrível que lembrava o de comida vencida, o quarto transformado numa geladeira imunda que alguém desligara.

As coisas apodreciam ali dentro; quem se daria ao trabalho de jogá-las fora?

Era muito raro que comessem juntos, à mesa, mas foi o que ocorreu na manhã do embarque, Conceição sentada à cabeceira, com Domingos à esquerda e Junior e João à direita. Não conversavam. Tudo o que se ouvia eram as xícaras aterrissando nos pires e as facas raspando as torradas. A expressão dela era a pior possível, os olhos fundos e muito vermelhos e os lábios trêmulos, a qualquer momento cairia no choro, desabaria sobre a mesa que fizera questão de colocar; pai e filhos esperavam por isso, mas não aconteceu.

Aquela foi uma manhã atípica, em que fizeram coisas que não costumavam fazer, primeiro o desjejum em família e, depois, na rodoviária, os abraços que trocaram. Junior olhava para João, as calças compridas, a camisa e os sapatos novos, a miniatura de um homem. Era apenas três anos mais velho. Não se parecia com o pai, exceto, naquele dia, pelos olhos de quem já não estava ali, mas noutro lugar, o lugar para onde embarcariam; os olhos deles já se tinham lançado na estrada. A mãe também percebeu e se ressentia disso, dos olhos, de como se comportavam, dançando com a distância antes mesmo de seguir viagem. Não queria que ninguém fosse embora. Queria que todos continuassem ali e não se movessem jamais, para lado nenhum.

Conceição e Junior permaneceram na plataforma, as mãos dela sobre os ombros do filho enquanto os outros entravam no ônibus e se acomodavam. Depois, eles acenaram e o ônibus os levou embora. Ela afinal chorou um pouco, o rosto inchado, dizendo que não iam demorar, voltam logo, você vai ver, passa bem rápido.

Mesmo dentro da Belina, enquanto dirigia de volta para casa, manteve a mão direita grudada no ombro, ausentando-se apenas para trocar as marchas. A mão pesava um pouco mais a cada segundo, as unhas começavam a machucá-lo. Ele a encarou. Mesmo inchado, o rosto da mãe era bonito, o formato arredondado, os olhos claros e os cabelos longos e naturalmente loiros. Parecia sempre prestes a sorrir, tanto que era um choque quando chorava, como se isso não pudesse ser admitido naquele espaço ou não combinasse com ele. Mas, ultimamente, chorava com tamanha frequência que a ideia de um sorriso brotar ali é que se tornara deslocada, quase absurda.

Ela estacionou o carro na garagem e pediu a Junior que fechasse o portão, não, é melhor trancar logo de uma vez.

— Coloca o cadeado?

Era tempo de férias. Os dias se alongavam insuportavelmente, o calor ardia e, às vezes, no meio do quintal, à sombra da mangueira, Junior invejava a terra fria sob os pés e especulava maneiras de enterrar-se inteiro e não morrer. Foi quando lhe ocorreu construir um pequeno aposento, um minibunker a alguns metros da superfície, com espaço suficiente para instalar um colchão com um travesseiro e uma escrivaninha na qual colocaria um abajur e algumas revistas em quadrinhos muito bem escolhidas. Uma escada desceria em espiral junto ao tronco da mangueira; quando voltasse à superfície, a primeira coisa que teria do mundo exterior seria aquela densa sombra abençoada.

Usou parte dos trocados que o pai lhe dera para comprar um caderno no qual rascunhou diversas plantas do minibunker. Sentado no chão, arrastava os pés e sentia a terra entre os dedos e gostava disso. Calculou que precisaria de uma pá. Teria ainda de convencer a mãe a permitir que transferisse um colchão, um travesseiro, um abajur e a escrivaninha para debaixo da terra. A ideia de ir ao encontro dela era desagradável, mas, depois de pensar bastante a respeito, percebeu que não tinha escolha.

Foi encontrá-la à mesa da copa, folheando uma revista. As janelas escancaradas, o vento forte esvoaçava as cortinas. O lugar estava preenchido por uma luz branca que se refletia na camiseta também branca que ela usava e em sua pele, nos olhos e nos cabelos: vista à distância, era um fantasma benévolo, a alma iluminada de alguém.

Ele se aproximou.

Conceição bebia vinho tinto de uma taça enorme. Suas mãos tremiam um pouco. Ele quase perguntou a ela se sentia frio, se não queria que fechasse as janelas. Em vez disso, tratou de mostrar as plantas que desenhara.

— Quem te ensinou essa palavra? — ela perguntou.

— Que palavra?

— Mini… bunker?

— Meu pai um dia me explicou o que é bunker. Ele me mostrou num livro.

— Seu pai?

— Foi. É um lugar que você constrói debaixo da terra para se proteger.

— Você não precisa de um lugar debaixo da terra para se proteger.

— Acho que todo mundo precisa.

— Não, não precisa. Você está errado.

— Fizeram um monte noutros lugares. Fizeram na Alemanha, por causa da guerra.

— Na Alemanha?

— Aham.

— E você está na Alemanha, Juninho?

— Não. Em Goiás.

— Goiás está em guerra?

— Não, mas pode entrar.

— Como? Contra quem?

— Eu não sei. Mas a Alemanha antes da guerra era igual aqui. E então a guerra começou.

Ela respirou fundo e, sem querer, soltou um meio arroto.

— Seu pai fica mostrando essas coisas e te deixando impressionado. Seu pai está errado. Vocês dois estão errados. Eu preciso ter uma conversa muito séria com o seu pai.

— Ele está viajando, mãe.

— Eu sei, eu sei, eu — ela começou a gritar, mas se calou, balançando a cabeça como se negasse e negasse e negasse algo, sabe-se lá o quê. O vento circulava livre de uma janela a outra, parecia mudar a direção repentinamente, no meio do cômodo. Uma das cortinas esvoaçava para fora, ensaiando uma fuga. Falou mais baixo agora: — Eu sei que ele está viajando. Vou ter essa conversa quando ele voltar, entendeu? Quando ele voltar.

— Aposto que ele vai gostar disso aí.

— Não interessa. Você não vai se mudar para um túmulo.

— É um bunker, mãe. Um minibunker, na verdade. Porque é pequeno. Só vai caber eu lá.

— Pois eu chamo de túmulo. Você não vai se enterrar vivo. Eu não vou deixar. Não agora que seu pai e seu irmão deixaram a gente aqui e sumiram naquele fim de mundo. Não agora. Daqui a uns anos, se você quiser. Quando você já for adulto e eu tiver morrido, mas não agora. De jeito nenhum. Você precisa ficar bem aqui, comigo.

— Mas eu vou ficar aqui com você.

— A culpa é do seu pai.

— Eu não vou morar lá embaixo, mãe.

— Eu não preciso disso.

— Não precisa do quê? Do minibunker?

Desde que se referira ao minibunker como um túmulo pela primeira vez, Conceição falava como se estivesse sozinha, os olhos semicerrados, ainda balançando a cabeça. De repente, ela o encarou, ele nunca vira seus olhos tão vermelhos, ela o encarou e disse, quase gritando:

— E como é que essa coisa vai se sustentar? Hein? Você não abre um oco no meio do chão e espera que ele continue assim, oco. Você não é uma minhoca, não é uma toupeira. É?

— Não.

— Pois a terra vai desabar em cima dessa sua cabeça. Você consegue imaginar isso? Você consegue se imaginar enterrado vivo com seu abajur e suas revistinhas. Consegue? Consegue imaginar uma coisa dessas? Consegue ver?

— Eu… eu tive um pesadelo uma vez.

— Pois eu tenho pesadelo toda noite — ela resmungou, despencando a cabeça com tal força que deu a impressão de que fosse cair no choro ou no sono, talvez mergulhar por entre as próprias pernas, romper as tábuas do assoalho com as unhas e, repentinamente convencida da ideia (um lugar debaixo da terra para se proteger), cavar um bunker para si.

— A terra caindo na sua cabeça? — Junior perguntou.

Depois de um instante, talvez precisasse pensar um pouco antes de responder, não estivesse prestando atenção e corresse atrás das palavras, as do menino e as dela própria, em atraso, retardatária, ela levantou a cabeça outra vez, os olhos arregalados, talvez tivesse se lembrado de uma coisa muito ruim, um daqueles pesadelos, o pior deles, fosse qual fosse, o mais terrível, e sussurrou:

— Algo do tipo. Algo do tipo.

E, inesperadamente, puxou-o com força para um abraço muito forte, depois mandou que parasse de pensar naquelas bobagens e se sentasse à mesa e lhe fizesse companhia, estou sozinha aqui, você não pode me deixar sozinha, pode? Ele obedeceu.

— Você precisa cuidar de mim.

Bebericava o vinho e folheava a revista e acariciava as mãos e os cabelos do menino, ele louco para sair, voltar para o quintal, ir para o quarto, para a sala, para qualquer outro lugar do casarão. A carência da mãe era tão implacável e desesperada que não seria surpresa acaso, em algum momento, ela o devorasse, a cabeça primeiro.

Junior passava a maior parte do tempo no quintal, brincando sozinho, pensando em um jeito de abrir um oco no meio do chão e fazer com que permanecesse assim, oco. Quando não estava no quintal, esgueirava-se pelos cômodos do casarão, fingindo não ouvir quando a mãe o chamava. Mas havia momentos em que ela o cercava e abraçava e dizia coisas muito doces que contrastavam com o cheiro, um ar fétido de coisa defunta, que exalava, como se a língua tivesse morrido em sua boca e apodrecesse lá dentro. Um pedaço escuro de carne podre, aquele cheiro. Ele sentia vontade de xingá-la e sair correndo, de vomitar, mas aguentava firme, jamais diria nada que a chateasse, que a machucasse. Prendia a respiração, esperava que o soltasse e desaparecia outra vez.

Ela não dormia muito, pelo menos não nos horários normais. Passava muitas noites em claro, vendo televisão. Comia nas horas mais esdrúxulas. Certa vez, ele a viu com um prato cheio de arroz, rodelas de tomate e batatas fritas às oito e pouco da manhã. A cada dois ou três dias, varria o casarão. Não passava a vassoura por todos os cômodos, apenas pela sala e pelos quartos, às vezes pela cozinha. Ela se cansava, bebia mais um pouco e cochilava no sofá. Junior se aproximava, afagava seus cabelos, todo o cuidado para não acordá-la, postado logo atrás, a uma distância segura daquele cheiro, dela, para que não o devorasse (a cabeça primeiro).

O casarão era uma construção do final do século XIX. As paredes derruídas sugeriam mais história do que o lugar tinha na verdade. Era só uma casa muito velha e mal cuidada, sem nada de especial, encravada no centro de uma cidade também muito velha e mal cuidada, sem nada de especial. O que havia eram as histórias de fantasmas envolvendo antigos moradores, coisas repetidas em noites de verão quando os primos se amontoavam em algum quarto, luzes apagadas, a fim de assustar e serem assustados. Alguém, por exemplo, teria se enforcado na despensa, coisa que os pais negaram categoricamente para depois ralhar com os mais velhos, deixem de besteira, parem de assustar os menores. Os defuntos tinham nomes. Era isso o que mais assustava Junior, o fato de que até mesmo uma alma penada ou, como diziam, uma assombração pudesse ter um nome e, pior, que esse nome pudesse ser pronunciado, não por ele, não era louco, mas por qualquer outra pessoa, pelos primos, pelo irmão e até mesmo pelos pais, respeitem fulano, respeitem o descanso de fulano, isso não é brincadeira, isso é coisa séria, e ele pensava: como é que alguém descansa enforcado na despensa? A corda no pescoço, os pés sem tocar o chão, suspensos, corpo dependurado, quase ouvia a corda ranger, a madeira estalar no escuro, chamavam de despensa, mas nada guardavam ali, era um cômodo abandonado, as janelas fechadas, grossa poeira escura, mofo e breu.

Mas isso fora em outros verões, quando a casa se enchia de primos e primas, o mundo e as coisas tinham gosto de Natal e as férias, a despeito das histórias mal assombradas, aconchegavam tudo e todos. Agora, o pai e o irmão estavam fora como nunca estiveram antes e no casarão restavam ele e a mãe, sozinhos, e o telefone que, uma vez por semana, como se encarnasse a distância daqueles que ligavam, parecia tocar não sobre a mesinha junto ao sofá da sala, mas dentro de um sonho ruim repleto de estradas intermináveis e pessoas que simplesmente iam embora e desapareciam lá adiante, na poeira.

Certa vez, como resultado de uma discussão sobre o que sintonizar na TV, ele foi arrastado por João até a despensa e trancado ali. Eram férias, também, e havia primos pela casa e um amigo do irmão, que o ajudaram, João não era tão maior, tão mais forte, e Junior se debatia, agarrava móveis, portas, portais, arranhava as paredes e o chão e berrava, ameaçando, implorando. A sensação de ser lançado no escuro. Era um breu intenso, inabarcável, não havia muitas frestas, uns poucos furos no telhado. Ficou agachado, as costas apoiadas na porta, cabisbaixo, trêmulo. Não saberia dizer quanto tempo durou. Talvez uns poucos minutos, o irmão não era mau, é provável que se tenha arrependido em seguida, quando a raiva arrefeceu, e abriu a porta após ouvir a promessa de que nada seria dito aos pais, não vou contar nada, só me deixa sair daqui, por favor, me deixa sair. Talvez muito tempo, meia hora, uma, duas horas, o irmão não era mau, mas suscetível aos primos, ao amigo, a molecada ali sozinha, largada nos intestinos do casarão, eram férias. A sensação permaneceria para sempre, o ar abafado que o empurrava para baixo e contra a porta, o medo que o acachapava, a própria tessitura do breu, o negror como que se infiltrando nos poros e se instalando sob a pele, para sempre. Saiu mais pesado dali, pesado e escuro, tanto que, depois, o minibunker só lhe pareceria aprazível porque sempre o imaginava muito bem iluminado, a lâmpada potente do abajur transformando aquele oco subterrâneo em uma pequena e claríssima antessala do paraíso.

Na véspera da partida, o pai o levou até o escritório e abriu um enorme mapa sobre a mesa.

— Nós estamos aqui — disse, apontando para um ponto minúsculo no centro do mapa. — Eu e seu irmão viajaremos para cá.

Junior acompanhou o dedo que subia e subia e quase se perdeu. Era uma distância enorme, maior que um braço esticado do pai. Viajariam até o fim do mapa, e ele não conseguia imaginar um lugar tão distante ou que duas pessoas pudessem percorrer uma distância daquelas assim, sem mais nem menos, feito aquele dedo. Temeu que o pai e o irmão não conseguissem voltar ou, pior, que demorassem tanto tempo para voltar que não se lembrariam de seu nome, do nome da mãe ou de seus próprios nomes, dois andarilhos desmemoriados, sujos e empoeirados como os vaqueiros que costumava ver à beira da estrada quando, em certos domingos festivos, iam todos almoçar na fazenda de um tio.

Naquela noite, no escritório, depois de mostrar para onde viajaria, o pai explicou que a razão de tudo era uma excelente oportunidade profissional, e que levaria João porque ele nunca tinha viajado para tão longe de casa e da mãe, coisa imprescindível, disse, para o amadurecimento de qualquer pessoa. Junior gostava quando o pai usava aquelas palavras, “oportunidade profissional”, “imprescindível”, “amadurecimento”, por mais que não compreendesse a maior parte delas, e, no entanto, de alguma forma, soubesse exatamente o que elas significavam.

— A gente vai ficar quarenta dias lá e, conforme for, se as coisas derem certo, a gente volta e busca você e a sua mãe. De acordo?

Ele se imaginou fazendo aquele trajeto. Uma viagem interminável, até o fim de tudo. Sentiu um aperto no coração, mas fez um esforço tremendo para sorrir. O pai gostou de vê-lo sorrir, e para ele foi bom pensar (embora soubesse que não era verdade) que toda a aventura dependia exclusivamente disso, de um sorriso, de ele estar de acordo.

— Você tem que me prometer que vai cuidar da sua mãe enquanto eu e seu irmão estivermos fora.

Nas semanas seguintes, observando a mãe se arrastar bêbada pelo casarão e chorar ao telefone sempre que o pai ligava ou que ela própria ligava para alguma amiga a fim de desabafar, era o que dizia sempre, você está aí?, está ocupada?, desculpa, preciso conversar com alguém, não aguento mais isso, não aguento essa história, ele sentia crescer algo que ainda não conseguia nomear, uma sensação terrível de insegurança, uma espécie muito particular de terror que parecia vir de fora, talvez do alto do mapa, do lugar onde o dedo do pai finalmente estacionara, mas que na verdade nascia e crescia ali mesmo, entre as paredes do casarão, dentro da mãe, e se espalhava a partir dela, ensombrecia tudo e entrava pelos poros de Junior feito o escuro da despensa, tornando-se também parte dele. O pai lhe dissera, você tem que me prometer que vai cuidar da sua mãe enquanto eu e seu irmão estivermos fora, e ele concordara, como não concordaria?, mas, agora, não tinha a menor ideia de como fazer isso.

O aparelho de som 3 em 1 ficava na copa ou sala de jantar que raramente usavam. O pai tinha uma coleção de discos de música clássica e às vezes Junior pedia que colocasse um, qualquer um, para que, apartados do resto do casarão, ouvissem. Fizeram isso naquela noite em que Domingos, mapa aberto sobre a mesa no escritório, descreveu para o filho, com a ponta do dedo, a viagem que faria com João. Como sempre, Junior sentou-se no tapete e o pai, depois de fechar a porta que dava para a sala onde a mãe assistia à televisão, puxou uma cadeira para junto da estante e escolheu um disco. Tchaikovsky era um dos favoritos, talvez pelos canhões da Abertura 1812; ele sabia da predileção do caçula por tiros e canhões.

A maior parte dos discos ficava em uma espécie de maleta azul, presente de Conceição no Natal do ano anterior. Domingos se sentava, depois arrastava a cadeira para junto da estante, abria a maleta com todo o cuidado e escolhia um disco. Não tinham capas, mas ficavam dentro de envelopes brancos. Ele retirava o escolhido do envelope e o soprava antes de encaixá-lo no prato. Em seguida, pegava o pequeno braço com a agulha, ao que o disco começava a girar, e pousava no início da primeira faixa. Chiados e pequenos arranhões e, então, as cordas. Recostava-se na cadeira e olhava para o filho. Junior permanecia quieto, e era sempre estranho quando aquela melodia, que lhe parecia tão fora do tempo e de todo o resto, fora de tudo, ecoava na boca do estômago e depois começava a subir bem devagar, até a garganta. O pai não percebia nada. Apreciava o interesse do filho. Comentava com a mulher, com os parentes, orgulhoso, esse aí tem bom gosto, ouve música clássica.

Naquela noite, quando terminaram de ouvir, o pai lhe estendeu alguns trocados e pediu que não esquecesse o aniversário da mãe, na primeira semana de janeiro.

— Não gaste tudo com bobagem. Compre alguma coisa para ela, qualquer coisa. Acho que eu e seu irmão não voltaremos a tempo.

No dia do aniversário da mãe, as amigas dela invadiram o casarão logo cedo. Conceição ainda não tinha bebido muito naquele dia. Assistia à televisão, a taça de vinho sobre o braço do sofá, quando elas entraram sem bater ou tocar a campainha, meia dúzia de mulheres sorridentes falando ao mesmo tempo e carregando sacolas com garrafas de cerveja e vasilhas cheias de comida. Uma delas trazia um bolo.

Levaram a mesa da copa e as cadeiras para o quintal e logo estavam todas sentadas à sombra da mangueira, sobre o que deveria ser o minibunker, jamais construído. Falavam ao mesmo tempo, e cada vez mais à medida que bebiam. Uma delas colocou um toca-fitas sobre a mesa, as pilhas estão novinhas, disse, o que vocês querem ouvir? Conceição se levantou, animada, espera, espera, e, correndo, desapareceu dentro de casa. Voltou logo em seguida trazendo uma fita cassete.

Em algum momento, estavam ali fora havia duas horas ou mais, a fita sendo ouvida pela terceira ou quarta vez (O aniversário é meu ou o quê?), Conceição se levantou e correu outra vez para dentro do casarão; de alguma forma, em meio à barulheira das amigas e do som ligado, ela ouviu ou, talvez seja melhor dizer, adivinhou o telefone tocando lá dentro.

Voltou alguns minutos depois.

Não corria como antes, ao trazer a fita. Tampouco sorria. Sua expressão estava mais próxima daquela à mesa do café, na manhã em que Domingos e João partiram, os olhos vermelhos e fundos, os lábios trêmulos. Ela se aproximou de Junior, estava sentado no chão, as costas apoiadas no tronco da mangueira, agachou-se e, voz embargada, disse que o pai tinha ligado.

— Ele deixou um abraço para você. Um abraço bem forte. Ele está com muitas saudades. Sabia disso? Que ele está com saudades? Que ele sente a sua falta? A minha? A nossa falta?

Então, sem qualquer aviso, quando dava a impressão de que se levantaria para retomar o lugar à mesa e na festa, as amigas continuavam a beber e falar ao mesmo tempo, alheias a tudo, ela o sufocou com um abraço e o cheiro putrefato que exalava pela boca, a língua podre lá dentro e talvez mais, o corpo outrora dependurado pelo pescoço num dos cômodos, na despensa, o defunto de que os primos mais velhos falavam para assustá-lo, o cadáver de alguém que vivera e morrera no casarão, talvez Conceição o tivesse devorado, a cabeça primeiro, o fedor agora quadruplicado, quintuplicado, ela o abraçou por muito tempo e com muita força, tanta que ele mal conseguia respirar, as unhas lhe machucando as costas e o pescoço.

Junior gritou.

Uma das mulheres, sem se virar, disse a ela que deixasse o menino em paz, senta aqui, sua cerveja está esquentando. Ela recolheu os braços, mas não se levantou de imediato. Quando se viu livre, ele tossiu e a empurrou com uma das mãos, o punho fechado, sai daqui, o que a desequilibrou, por muito pouco não caiu sentada no chão. Olhou para Junior como se não o reconhecesse.

— Sai daqui — ele repetiu, mais alto.

Conceição abriu um sorriso torto, anormal, seu rosto agora tão vermelho quanto os olhos, a lua vermelha de um planeta distante, e reiterou, a voz subitamente distanciada, enregeladora:

— Seu pai ligou. Ele te deixou um abraço. Disse que estava com saudades. Ele sente a nossa falta.

Junior quis gritar, você já me falou, eu já sei do abraço e das saudades, sei de tudo, de toda essa porcaria, mas não disse nada, levou a mão esquerda ao pescoço que doía e baixou a cabeça.

Mesmo cabisbaixo, viu Conceição se levantar com enorme dificuldade, cambalear até a mesa, puxar uma cadeira e se sentar.

A festa transcorreu até o anoitecer.

…………

Uma versão anterior deste conto foi publicada na antologia O Livro Branco (Record), organizada por Henrique Rodrigues.