“Todos andamos numa Elipse de Incerteza, não é?”

Weissmann (p. 442)

N’O Arco-Íris da Gravidade, o engenheiro químico Franz Pökler é um dos responsáveis pela construção do Foguete. Na verdade, como percebe sua esposa, a comunista Leni (que o abandona), o homem “era uma extensão do Foguete, muito antes de ele ser construído” (p. 415). É amigo de Kurt Mondaugen, o engenheiro elétrico que já encontráramos em V., largado na África, no Südwest, um “desses místicos alemães que passaram a adolescência lendo Hesse, Stefan George e Richard Wilhelm, dispostos a aceitar Hitler com base numa metafísica de Demian” (p. 417).

Pökler fica devastado com a partida da mulher, a quem, de brincadeira, chamava de “Lenin” (p. 172). Ela esperou por tempo demais “que ele crescesse, rompesse com aquilo”, mas o “Destino aguarda, uma treva latente na textura do vento morno”, Destino que haverá “de traí-lo, esmagar seus ideais (…), vesti-lo com o mesmo uniforme cinzento de todos os pais de família”, fazendo com que ele cumpra seu “tempo de serviço”, fuja “da dor para o dever, do prazer para o trabalho, do compromisso para a neutralidade”.

Pynchon descreve o Ovo da Serpente aqui, até o momento em que a casca se rompe: dor, dever; prazer, trabalho; compromisso, neutralidade. Neutralidade: Horror.

Deixado só, e conforme previsto (profetizado?) por Leni, Pökler se concentra no trabalho. “Estaria ele abandonando o mundo, entrando para uma ordem monástica?” (p. 416). Sim, “vidas que são formas ondulatórias constantemente mudando ao longo do tempo, ora positivas, ora negativas”, e é “só nos momentos de grande serenidade que se pode encontrar o estado puro, livre de informações, do sinal zero”, acredita Mondaugen, ao que Pökler: “Em nome do catodo, do anodo e da grande santa?” (pp. 417-8).

“Estavam invadindo a própria Gravidade, e era preciso estabelecer uma cabeça-de-praia” (p. 418), daí Pökler mudar-se para Peenemünde em 1937, às margens do Báltico, num momento em que começavam a instaurar “a burocracia e as paranoias, e os organogramas transformaram-se em plantas de prisões” (p. 416). Num certo sentido, leio, o Foguete é um monstro nascido da Burocracia, “alguma coisa aqui, entre os papéis”, e o “medo da extinção denominado Pökler sabia que era o Foguete, que o Foguete o chamava” (p. 419).

As páginas seguintes estão entre as mais lancinantes escritas por Thomas Pynchon. Elas dizem respeito à história de um pai e sua filha separados não só pela Guerra, mas por aquele “medo da extinção” construído pelo pai e pela extinção propriamente dita a cortejar a filha.

Certo dia, ao adentrar o alojamento, ele a vê “sentada na cama, uma bolsa de viagem de lona com estampado de florzinhas junto aos pés, a saia puxada até os joelhos, os olhos ansiosamente, fatalmente, fixos nos dele” (p. 421). É Ilse, a filha. O aparecimento denuncia que “Eles”, os superiores (encarnados no Major Weissmann), sabiam o tempo todo de seu paradeiro, a vida de Pökler “tão desprovida de segredos quanto aquele cubículo miserável, com sua cama, cômoda e luz de cabeceira” (p. 422).

E onde é que ela estava? Em um “campo de reeducação” administrado pela SS:

“Haviam-na enviado ali de um lugar nas montanhas, onde era frio até no verão — cercado de arame farpado e luzes fortes que ficavam a noite toda acesas. Não havia meninos — só meninas, mães, velhas morando em alojamentos, dormindo em beliches, às vezes duas dividindo a mesma enxerga. Leni estava bem. Às vezes vinha um homem de uniforme preto ao alojamento e a Mutti ia com ele, e só voltava dias depois. Quando voltava não queria falar, nem mesmo abraçar Ilse como costumava fazer. Às vezes chorava e pedia que a menina a deixasse a sós. (…)”

Em Peenemünde, deixam que Ilse assista a um lançamento. Não há ninguém importante a quem ela possa contar sobre o que acontece ali. Ela pergunta se um dia poderia ir dentro dele, do foguete, talvez para a Lua. Observando um mapa da Lua, Ilse escolhe um lugar para morar, “uma craterinha bonita no mar da Tranquilidade chamada Maskeline B”, construiriam uma casa na beira, ela, a mãe e o pai, “uma janela dando para montanhas douradas e outra para o mar amplo” (p. 424).

Dias depois, Ilse é obrigada a voltar para o campo. Pökler quase enlouquece, mas é contido por Mondaugen, aprende a manter uma fachada tranquila enquanto os dias passam, idênticos “mergulhos matinais numa rotina tão morta quanto o inverno” (p. 429). Ela retorna no agosto seguinte, a Guerra já bem próxima. Pökler começa, então, a ser acossado por “sussurros perversos”, caminhando a passos largos por aquela Elipse de Incerteza, a paranoia lhe calçando os pés: “Será a mesma? Será que mandaram uma criança diferente? Por que você não olhou com mais atenção da outra vez, Pökler?” (p. 431). Seja quem for, a menina informa que a mãe foi transferida para outro campo.

De licença, o pai viaja com a filha (?) para Zwölfkinder, uma espécie de balneário para crianças, “um lugar para a inocência e suas inúmeras utilidades” conforme exigido pelo “Estado corporativista” (p. 433), um lugar no qual adultos só entram acompanhados por crianças, com prefeito, vereadores e policiais mirins. Ali, o homem fantasia um incesto, mas recua, ciente da impossibilidade de assegurar-se da identidade dela, “seria impossível estabelecer uma cadeia de eventos reais com segurança, impossível confirmar até mesmo (…) que em algum lugar do imenso cérebro de papel do Estado uma perversão específica lhe fora atribuída (…)” (p. 435).

Ilse (?) desaparece certa manhã, “tragada pela guerra vindoura, deixando Pökler sozinho numa terra de crianças” (p. 436). Nos seis anos seguintes, a coisa se repetirá, uma “filha por ano, cada uma cerca de um ano mais velha, cada vez começando quase do zero”, num jogo em que a “única continuidade é o nome dela, e Zwölfkinder, e o amor de Pökler”, amor que “é como a persistência da imagem na retina, pois Eles o usaram com o fim de criar para ele a imagem em movimento de uma filha, exibindo-lhe apenas aqueles quadros estivais, deixando-lhe a tarefa de construir a ilusão de uma criança única”.

Quando os ingleses bombardeiam Peenemünde em 1943, Pökler está em Zwölfkinder. O que ele vê ao retornar à estação?

“Fumaça emergia da terra, árvores estorricadas caíam, diante de seus olhos, bem perto do mar. Subia uma poeira fina a cada passo dado, embranquecendo as roupas, fazendo dos rostos máscaras de pó. Quanto mais subia-se a península, menor a destruição. Um estranho gradiente de morte e destruição, do sul para o norte, em que os mais pobres e indefesos sofriam mais — tal como o gradiente que correria de leste para oeste em Londres, um ano depois, quando os foguetes começassem a cair. (…)” (p. 437)

Pökler se sente culpado por não estar na estação quando ela foi bombardeada. A culpa alimenta a paranoia. Haveria uma razão para ele não estar ali justamente naquele dia? Mondaugen sugere a ele que não invente complicações. Ele tenta. Depois, durante uns testes realizados em Blizna, supostamente para “observar a reentrada do A4”, coisa impossível em Peenemünde (onde os foguetes caíam no Báltico), Pökler se vê sentado “no ponto exato da campina polonesa onde o Foguete deveria cair” (pois a “explosão no ar, se ocorrer, será visível dali”, p. 440), “crucificado, invisível à primeira vista, mas no instante seguinte… agora começando a definir-se à medida que a queda vai ganhando momento –” (pp. 438-9). Os A4 então apresentavam uma falha terminal, explodindo no ar, antes de atingir o alvo. “Mas como pode ele acreditar na realidade do Foguete lá no alto?”

“(…) Os foguetes são como projéteis de artilharia: dispersam-se em torno do ponto mirado dentro de uma elipse gigantesca — a Elipse de Incerteza. Pökler, porém, embora confie como qualquer cientista na incerteza, não se sente muito seguro aqui. Afinal, é o esfíncter latejante de seu próprio cu que está exatamente em cima do Ponto Zero. E não é apenas uma questão de balística. (…)”

Ocorre, por sorte, outra explosão prematura. Pökler tem dificuldades para conciliar “seu sonho de vítima perfeita com a necessidade que lhe foi incutida de tocar o trabalho para a frente”. Quem não teria? “Mas no interior da vida de Pökler, nos relatórios de sua alma, sua sofrida alma alemã, a base de tempo se estendeu e desacelerou: o Foguete perfeito continua lá no alto, ainda descendo. Ele continua esperando (…)” (p. 441).

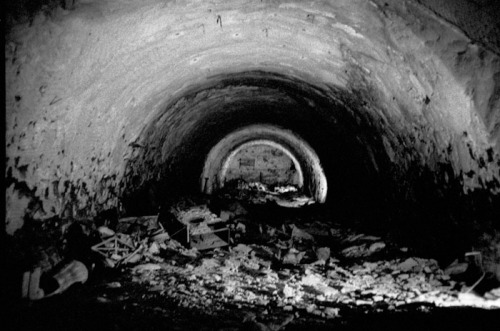

Nessa espera, é transferido para Nordhausen, para a fábrica subterrânea localizada ali, a Cidade dos Foguetes. Ele teme que o “jogo” seja adiado, que ele não volte a ver Ilse (qualquer “Ilse”). No entanto, longe de ser adiado, o jogo é cruelmente incrementado: Ilse é prisioneira no campo Dora, próximo a Nordhausen.

A princípio, Pökler não tece a ligação necessária, embora soubesse do campo, visse “os corpos subnutridos (…), uniformes listrados, milhares de pés se arrastando”. Apenas quando reencontra Ilse em Zwölfkinder, vendo a “sombra em seus olhos (como ele poderia não ter percebido até então? aquelas orbes imersas na dor)”, é que ele liga uma coisa à outra: “Durante meses, enquanto seu pai, do outro lado das paredes ou arames farpados, cumpria diligente suas obrigações, ela era prisioneira a poucos metros dele, espancada, talvez estuprada…” (p. 443).

Sentados à margem de um riacho imundo, ele diz que, no fundo, ela não queria estar ali. Mas: “Se não fosse aqui, seria o campo” (p. 444). Eles estão enterrados sob a Elipse. No decorrer dos meses seguintes, Pökler trabalha no “00000”, o novo (Último?) Foguete. A Guerra está chegando ao fim. A Alemanha estertora. Por fim, ele recebe a permissão para viajar a Zwölfkinder e o recado de que Ilse foi libertada e estará lá, esperando por ele. Mesmo assim, ele entra no campo Dora, talvez procurando pela filha.

“Os cheiros de merda, morte, suor, doença, mofo, mijo, o hálito de Dora, envolveu-o enquanto ele caminhava, olhando para os cadáveres nus sendo retirados agora que os americanos estavam tão próximos, para serem empilhados à frente dos crematórios (…) e os vivos, empilhados, dez em cada colchão de palha, os mais fracos chorando, tossindo, derrotados… Todos os vácuos de Pökler, todos os seus labirintos, tinham sido do outro lado do muro. Enquanto ele vivia, fazendo desenhos em papel, esse reino invisível prosseguira, nas trevas exteriores… o tempo todo (…) (p. 447).

Então, “no lugar mais escuro e fedorento” (p. 448), Pökler se depara com uma mulher deitada. Permanece um tempo sentado ao lado dela, segurando sua mão. Ela ainda respira. “Antes de partir, tirou sua aliança de ouro e colocou-a no dedo fino da mulher, e depois dobrou-lhe a mão, para que a aliança não escorregasse a caísse.”

A construção do Foguete correu paralela à construção do Horror. São partes de uma mesmíssima Linha de Montagem, é óbvio. A Pökler, só resta seguir viagem rumo ao Norte, cruzando as trevas exteriores, perseguindo a sombra de algo que lhe fora arrancado há muito, muito tempo.

…………

Este é o segundo de uma série de três pequenos ensaios sobre O Arco-Íris da Gravidade. Os outros dois são As velhas estrelas do país da Dor e Prenunciando a jornada derradeira.

…………

PYNCHON, Thomas. O Arco-Íris da Gravidade. Tradução: Paulo Henriques Britto. São Paulo: Companhia das Letras, 1998.