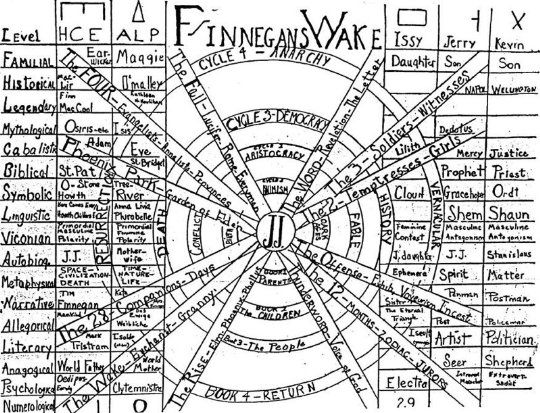

::: Instaurada a cena (HCE), o segundo capítulo do Livro I trata de contaminá-la com o obsceno. Se, comparativamente ao diurno Ulysses, o Finnegans Wake se coloca contra o dia, o capítulo se põe/insurge contra a cena. É obscenus, mas também obscaenum, onde caenum remete à sujidade: no “nosso mais esplêndido parque”, HCE é confrontado por um sujeito de aspecto “luciferante”, alguém alimentado pela boataria que cerca aquele e disposto a trazê-lo ao nível da rua, conspurcá-lo, acusá-lo, condená-lo. A hesitação é fatal. A hesitação confirma a enfermidade (ser humano) que lhe impingem. HCE é atirado na boca do povo e mastigado, e assim absorvido, multiplicado, proteinizado.

::: Note-se que é neste capítulo que, antes, a sigla adquire (ou, mais precisamente, é identificada com) a interpretação Here Comes Everybody (traduzida por Schüler como o Homem a Caminho Está). Primordialmente uno, tal e qual outra sigla de ecos bereshitianos, YHWH, o nosso HCE é atravessado pela pluralidade caótica pós-Queda, “é o continente de tudo e em tudo se manifesta”, um “significante a ser preenchido” e que não se configura “ente nenhum, mas sem ele os entes não poderiam ser”, “um nome universal” (Schüler).

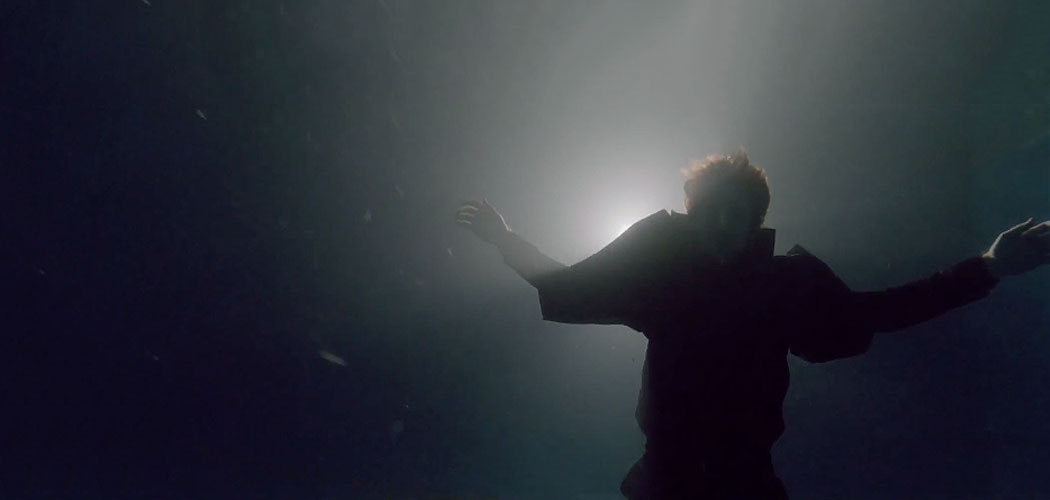

::: Bereshitianos: de Bereshit, o primeiro livro da Torá (correspondente ao Gênesis da Bíblia cristã), cujo nome se deve ao fato de que a primeira palavra (em hebraico) que nele se lê é Bereshit, usualmente traduzida como No princípio. Lançando-se de costas, o nadador flutua até as origens e questiona sobre o nome HCE. Fala-se do Dumlat, que nada mais é do que Talmud lido da direita para a esquerda, tal como se escreve e lê na língua hebraica; logo, é uma inversão que se anula e aponta para a invenção. Ao pôr a História e dispô-la dessa maneira à nossa leitura, o nadador abarca e legitima quaisquer sentidos, quaisquer direções de margem a margem e rio adentro, todas as possibilidades. Por outro lado, e também porque a escrita põe o mundo (ou a ideia de mundo), institui um todo temporalmente verificável, HCE se estilhaça e pluraliza, é/está em todos e se torna, assim, nomeável e renomeável, tangível, vulnerável à humana doença (viver, contar) e, por fim, passível de ser reconhecido e acusado por outrem — coisa que acontece no parque.

::: O tal sujeito se aproxima de HCE “para perguntar se ele podia dizer que horas eram que o badalo tinha batido”. É quando ele hesita e, por conta disso, é desnudado, exposto, ridicularizado pelo Outro (ou por um Outro). Ou ainda: sendo tudos, HCE é dessacralizado/excrementalizado por tal fulano (quidam); sendo o Tempo, qualquer questão sobre o tempo lhe escapa e, simultaneamente, explicita a sua condição marginal. Ele se perde na “mente noturna do homem”, titubeia uma defesa e acaba por descarregar no Outro (em nós) parte de sua Culpa. No entanto, ao passo que, na narrativa bíblica, a Queda se dá após Adão e Eva sucumbirem à sedução, no Finnegans Wake a Queda precede tudo, ou figura no princípio da Noite que nos põe a sonhar e constitui o próprio romance em sua totalidade. Assim, quando HCE é seduzido (o incidente obscuro no Phoenix Park, as moçoilas urinando e ele se expondo para elas; eu me referi a isso no primeiro post desta série), a Queda já se deu e o que resta são os tremores secundários: fala, escrita, História, histórias, vozes, boatos, canções, pessoas.

::: Uma observação pertinente sobre o “crime” cometido por HCE: depois, no oitavo e último capítulo do Livro I, o capítulo dos mexericos, das lavadeiras fofocando à beira do rio (onde mais?), somos informados de que o incidente no parque foi, na verdade, engendrado pela cara-metade de HCE, Anna Livia Plurabelle, para arrancá-lo de seu solipsismo, temporalizá-lo e, assim, possibilitar a narrativa.

Noticiários moselaram o que fez, niesses e preces, o ardente rei Humphrey com distilações ulísias, explorações e o resto. Mas tomos o titularão. Sei-o bem. Tempo que não se toma não se detém para Ninguém. Líquido entre, líquido escoa. O rude raptor! Mijando no mitrimônio e fazendo romance! O Rio Esquerdo fluía direito, mas o Direito era sinistro. (…) Quem lhe fornicou o líquido leito ou lhe encheu o vale de lágrimas? O casamento dela alguma vez foi proclamado na igreja Adão e Eva ou foram marido e mulher só na cerimônia do capitão?

Ou seja, por mais que HCE constitua a meia-noite escura e indefinida do Finnegans Wake, represente a cabeça-que-sonha, seja a emanação primeira, por assim dizer, da Queda, é ALP quem presentifica a narrativa, quem trata de gestá-la em seu útero, quem a faz correr e a coloca diante dos nossos olhos; é o riverrun que nos leva, navegável, pródigo, frugífero. Eva, Ḥawwāh: aquela que dá vida, mas que é, também e sobretudo, vivente.