Notas de leitura.

Em A palavra “sagrada” de Hölderlin, Maurice Blanchot investiga o termo aberto desde os escritos do poeta alemão e conforme uma leitura de Heidegger do hino “Como num dia de festa”.

No entender de Blanchot, o termo serviria para Heidegger ensejar uma interpretação da natureza (em Hölderlin) não como realidade particular ou “conjunto do real, mas como o ‘Aberto’, o movimento de abertura que permite a tudo o que aparece aparecer”. De fato, na elegia “A Landauer”, o poeta diz: “Und dem offenem Blick offen der Leuchtende sei” (“E que à vista que se abre se abre o que é brilho de luz”). A repetição do termo “offen”, “aberto”, diz respeito ao “duplo movimento que significa ‘o Aberto’: abrir-se ao que se abre”, e “der Leuchtende”, o “poder de iluminação do que ilumina”, posterior à abertura; em Hölderlin, “só vemos na liberdade do que é aberto, nessa luz que também é abertura, desabrochar”.

Blanchot é muito feliz ao descrever a confiança depositada por Heidegger nas palavras da língua alemã, como se elas estivessem prenhes de uma verdade que uma investigação consequente poderia trazer à luz. Interrogar Hölderlin equivaleria a interrogar essas palavras cujo sentido “nos ultrapassa e que só conseguimos descobrir lentamente”, de tal modo que o mergulho heideggeriano não é um vômito erudito, mas, antes, uma tentativa de “interrogar uma existência poética tão forte que, uma vez sua essência desvendada, ela mesma se pôde provar impossibilidade”, prolongando-se “no nada e no vazio, sem cessar de se realizar”. Nada melhor do que a poesia para tornar factível e afinal perpetrar uma mediação entre o que está próximo e não, estabelecendo relações com “a existência em sua totalidade” – onde a poesia se afirma, também começa a se afirmar a existência como um Todo. Logo, a poesia não apenas está em relação, mas é, ela própria, relação com

o que Empédocles chama de totalidade sem limites: o que significa ao mesmo tempo uma totalidade que não limita nem o real nem o irreal e um Todo em que, portanto, se integra e se compreende essa liberdade de não ser limitada por nada (BLANCHOT, p. 124).

A poesia se dirige ao Todo e toma forma na medida em que responde ao seu apelo. Mas, pergunta Blanchot, como é feito esse apelo? Parece haver um mútuo engajamento, por assim dizer, em que o Todo abraça o poeta e este, assim abraçado, procura deixar-se nesse “movimento de aproximação confiante e conciliador pelo qual os elementos sagrados fazem sentir o que existe neles de acessível”. Não é tão simples quanto parece, claro, e a questão que se impõe, agora, é onde o poeta encontra o Todo. É imprescindível a existência de uma conciliação entre deus e homem, assegurada pela poesia, pois

o poeta (…) só pode vir ao mundo se o mundo é o Universo conciliado e pacificado, capaz de envolvê-lo, de abraçá-lo, de “educá-lo” poeticamente, isto é, um universo onde o poeta, já presente, realiza sua obra, onde os homens são uma comunidade, onde o canto desta comunidade é acolhido como um só e onde os próprios deuses encontram sua verdade e seu lugar entre os vivos ( idem, p. 125).

Blanchot percebe aí uma contradição lógica, mas tal contradição acaba por constituir “o coração da existência poética”, sua “essência”, sua “lei”, pelo que “o poeta deve existir como pressentimento dele mesmo, como futuro de sua existência” (idem, p. 126-7), como se precisasse solitariamente pavimentar o próprio chão em que pisa, e tal pavimentar se dá no oco de uma solidão prenhe do que se afirmará a seguir, em forma de poesia.

A própria condição de Hölderlin relativamente ao período em que viveu corroborava e alimentava tal existência em espera, cuja solidão é aparente, pois enseja o “além dela mesma, de um ‘mais tarde’, que basta para romper o limite do isolamento e para esboçar a comunicação” (idem, p. 127). O pressentimento do poema é a pré-condição do poeta, que, no entanto, cria o poema. A impossibilidade reside, assim, no âmago da poesia, pois “antes do poeta já há o poema”, pressentido pelo poeta como algo anterior a si próprio.

Toda a obra de Hölderlin mostra a consciência de um poder anterior, ultrapassando tanto os deuses quanto os homens, a mesma que prepara o universo para ser ‘todo inteiro’. Heidegger, cujo comentário é, nesse ponto, especialmente ahnem, chama-o, com Hölderlin, de o Sagrado, das Heilige (idem, p. 127).

Bebendo em um poema em prosa de Hölderlin, Heidegger identifica o sagrado como “o imediato que nunca é comunicado, mas que é o princípio de toda a possibilidade de comunicar”, acrescentando, depois, que “o caos é o Sagrado em nós” (idem, p. 129). Blanchot rejeita essa interpretação heideggeriana que, no seu entender, confundiria o caos com a noite. Para ele, o Sagrado em Hölderlin é o dia “anterior ao dia e sempre anterior a si mesmo”, um “antedia, uma claridade de antes da claridade”, algo “mais interior do que qualquer interioridade”, um “além da luz que, no entanto, é claridade e toda a claridade” – o “Aberto”, Das Offene, aquilo que se abre e que, ao se abrir, torna-se “para todo o resto apelo para se abrir, para se iluminar, para vir à luz do dia” (idem, p. 130). O Sagrado é o “princípio de aparecimento do que aparece, origem de todo poder de comunicar”; ao pressenti-lo, o poeta está “no centro da todo-presença”, de tal forma que aproximar-se do Sagrado é aproximar-se da existência (idem, p. 131).

Aqui, surge outra dificuldade: se há o Universo tal e qual descrito, em que tudo se comunica, para que há o poeta? Para Hölderlin, o que o poeta realiza é justamente a mediação limitadora para que aquela comunicação ilimitada (mediação absoluta) não se perca, mas seja, ainda que precária e parcialmente, assegurada por meio das palavras.

Assim,

o poema é o que mantém junto, o que agrupa numa unidade infundada a unidade aberta do princípio, o que na fissura da iluminação encontra uma base bastante firme para que alguma coisa venha à aparência e para aquilo que apareça se mantenha num acordo vacilante, porém durável (idem, p. 134).

Sem o poema, haveria o dia, mas não a iluminação; tudo se comunicaria, mas tal comunicação do todo seria, simultaneamente, “destruição do todo, perda num infinito sempre aberto, recusando-se a retornar à sua infinidade” (idem, p. 135). É impossível que o Sagrado seja comunicado na sua totalidade, e o que o poeta atesta, por meio do canto, por meio de sua própria existência, é essa impossibilidade.

Para o Heidegger, o silêncio seria a única maneira de trazer o Sagrado à palavra. Uma vez que abarcá-Lo diretamente é impossível, o poeta poderia, por meio do silêncio, deixar-se emprenhar de outra forma e só depois, assim constituído, passar ao canto, à palavra. Em Hölderlin, o silêncio é referido pelo termo still, que aludiria a algo para além da linguagem, mais amplo, “o vazio da ausência da fala, a sombra e o frio de uma existência onde o silêncio não mais se faz poema”. Para Blanchot, o silêncio acaba marcado pela mesmíssima contradição que caracteriza a linguagem: em sendo “uma via para abordarmos o inabordável, para pertencermos ao que não se diz”, o silêncio só seria “sagrado” ao tornar possível “a comunicação de um incomunicável”, culminando na linguagem (idem, p. 136).

Ancorado na impossibilidade dilacerante que caracteriza seu ofício, o poeta deve falar e, ao fazê-lo, destrói a si e à linguagem (sua morada, como diz Hölderlin), lançando-se no vácuo, tornando-se nada “mais do que ausência e dilaceramento”; “é como tal que fala, é assim que ele é o dia, que tem a transparência do dia, denkender Tag, dia que se tornou pensamento” (idem, p. 138). E isso não por um qualquer apego ao sofrimento, mas, sim, porque o poeta, o mediador, “deve primeiro ser dilacerado”, “deve se perder” no que é comunicado e, ao mesmo tempo, “sentir-se a si próprio incomunicável” (idem, p. 139).

“Quando os deuses se mostram realmente”, diz Hölderlin, “quando o que se revela é mantido sob seu olhar, o homem assim é feito, ele não o conhece nem o vê. Suportar, sofrer, é disso que ele precisa, e então lhe vem um nome para o que lhe é mais caro, então nele as palavras se tornam flores” (idem, p. 139).

Em Empédocles, tal “encontro de extremos” é momentâneo e desaparece com o homem, a reconciliação com os extremos ocorrendo de forma superior, por meio da morte. Para Hölderlin, a morte é o poema, o encontro de extremos é atingido via poesia. A impossibilidade da “reconciliação do Sagrado com a palavra exigiu da existência do poeta que ela se aproximasse ao máximo da inexistência”, só então surgindo como algo possível, afirmando-se no e pelo canto. Assim, “aquele que quer encontrar o obscuro deve buscá-lo no dia, olhar o dia, tornar-se dia para si próprio” (idem, p. 140).

Talvez seja o caso, aqui, de remetermos àquele duplo movimento próprio do “Aberto” e que vislumbramos em um verso da elegia “A Landauer”, citado algumas páginas acima: “E que à vista que se abre se abre o que é brilho de luz”. Tornar-se dia para si próprio: ver na liberdade do que é aberto.

……

BLANCHOT, Maurice. A Parte do Fogo. Tradução: Ana Maria Scherer. Rio de Janeiro: Rocco, 2011.

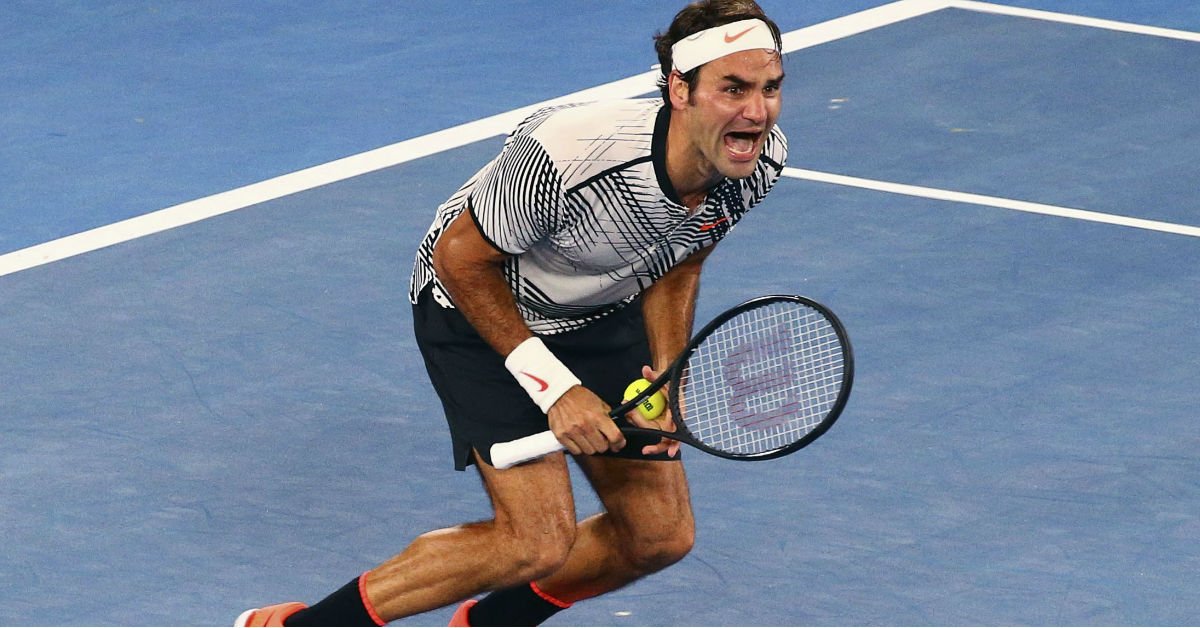

!['Paisagem com a queda de Ícaro' [Pieter Bruegel, c. 1558]](https://vicentemiguel.files.wordpress.com/2012/08/icarusdeti.png)