O sono

oblitera o real: o olho se cala

na indistinção final dos rumos.

Orides Fontela, em Acalantos.

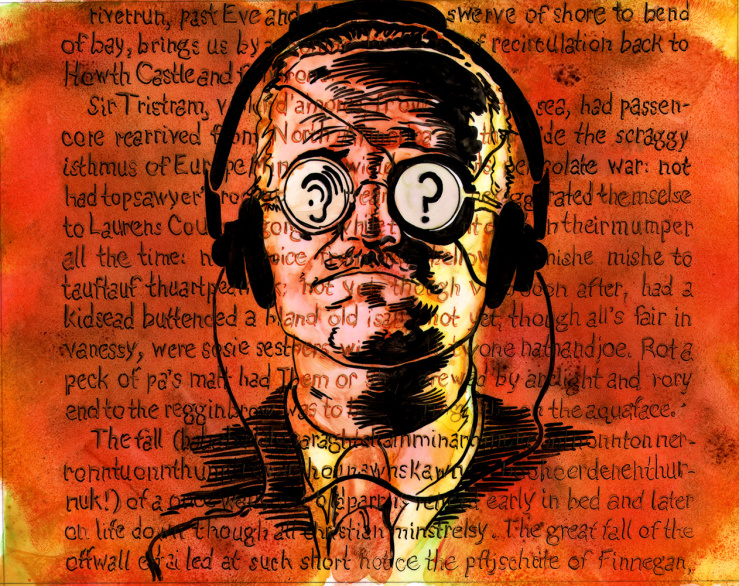

::: First we feel. Then we fall, diz Ana Livia Plurabelle no décimo-sétimo e último capítulo do romance. “Primeiro sentimos. Então falimos”, traduz Donaldo Schüler. E é disso que trata o desfecho: ela se desfaz no “vasto leitoazul-celeste”, cansada, idosa.

::: Diferentemente do monólogo final de Molly Bloom no Ulysses, ALP busca o “imarginável”, concede-se morrer, expira com e enquanto narrativa-rio, ao passo que Molly é erupção vivificante, uma afirmação sensualíssima e desfolegada de vida, presença, inteireza, ela própria “imarginável”. Reitera-se, no Finnegans Wake, a face noturna, onírica, sombria, walking (towards) dead, contrapondo-se à odisseia diurna que acompanhamos no romance anterior.

::: É natural que o círculo se feche com ALP. A vivente, leito do rio que navegamos, face feminina, uterina, responsável por temporalizar HCE e, assim, possibilitar o parto do próprio romance, ela se apaga, “velha e velha é triste e velha é triste e exausta”, retorna aos braços de seu “velhegélido pai (…), até a mara vista da mera forma dele”, ou seja, o rio corrente deságua no mar, dissolve-se nele, e (Schüler) “o sopro final (a – the) renasce na corrente que abre o romance”.

::: Aludi ao final. Agora, por que não?, retorno ao meio, à segunda das quatro partes.

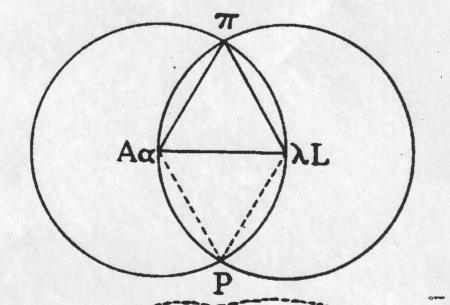

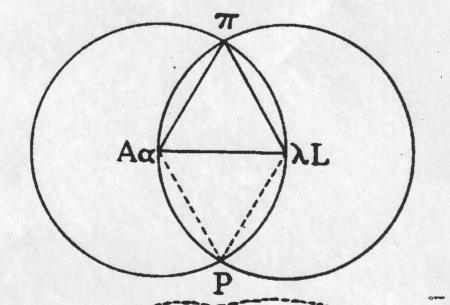

::: A imagem que ilustra o post está em II.2, a parte do livro onde as crianças (Shem, Shaun e Issy) assumem o proscênio. É um diagrama desenhado por Shem, fanfarrão, durante as “lições noturnas”; o capítulo emula um caderno de escola, com desenhos, notas de rodapé, anotações e coisas do tipo. Depois de brincar na rua (ver próxima nota), eles são chamados para dentro de casa (isto ainda no capítulo anterior) e se instalam no andar superior (lá embaixo, o pub de seu pai, HCE, funciona a todo vapor), onde fazem o dever de casa (daí as “lições”). Talvez como vingança pela má sorte na brincadeira, Shem/Jerry ajuda o irmão Shaun/Kev com a lição, desenhando o diagrama de Euclides que é pedido. Não demora muito para que Kev perceba o que foi desenhado (a genitália de ALP, isto é, da mãe deles) e bata no irmão. Eventualmente, eles fazem as pazes, trabalham em mais uma tarefa e, por fim, redigem uma nightletter onde afirmam a substituição em curso, isto é, os filhos tomarão o lugar dos pais, wishing them all very merry Incarnations in this land of the livvey and plenty of preprosperousness through their coming new yonks.

::: A brincadeira em II.1 se chama “anjos e demônios”: uma criança, Shem, o “demônio”, deve adivinhar a cor imaginada pelos “anjos” Shaun, Issy e as amigas desta; ele não consegue e é faceiramente condenado a voltar para o lugar ao qual pertence, a escuridão ínfera, enquanto o irmão “solar” Shaun ganha o afeto das meninas e a cor imaginada e inadivinhada, heliótropo, sugere que a narrativa começa a se lançar rumo ao sol, Ἥλιος, Helius, isto é, à manhã, à ressurreição.

::: ALP põe a narrativa, transforma potência (HCE) em atualidade (as inúmeras renomeações/personificações do marido), emana do motor imóvel a fim de apontar para ele, nomeia, temporaliza, vivifica, livifica, colhe, mobiliza, pluraliza, plurabelliza, e assim também dispõe os filhos no longo círculo noturno de nascimento-morte-renascimento, ou seja, possibilita e engendra o romance de dentro para fora. Finnegans Wake descreve, ainda que em/pelo negativo (noite, sonho, morte-em-vida, morte-para-a-vida), o puro ato da Criação em progresso, sempre em progresso, posto que em eterna sustentação: criar é também sustentar o criado e, em verdade, D’us está pondo o universo neste exato momento; Bereshit é a nossa condição primeira, fundamental, interminada, interminável), sator arepo tenet opera rotas, o desaguar de si em si personificado em cada um de nós, nos que já partiram, nos que ainda estão por vir e nos aqui presentes; nosso estar-em-desfazimento aponta para o erigir do próximo, um Outro que nos levará em si assim como nós trazemos em nós (e em nós, bem amarrado) algo de quem nos precede, riocorrente afora.

::: Amém.