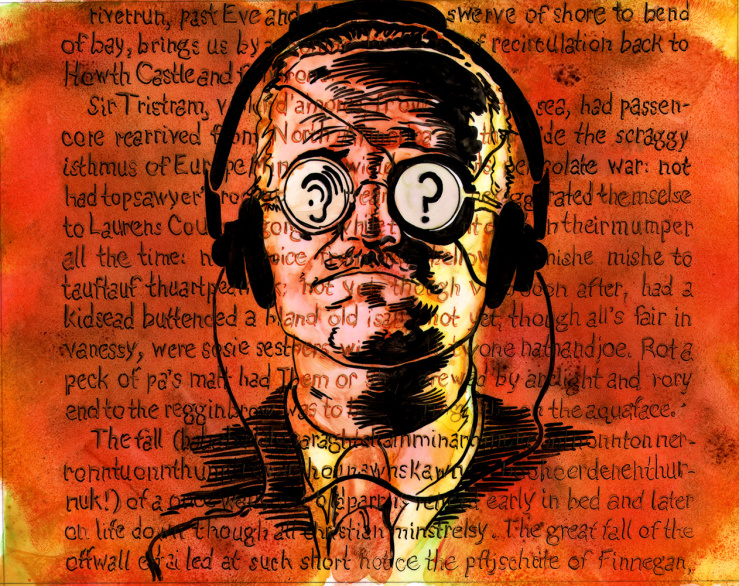

Terminei outro dia a leitura do Finnegans Wake, de James Joyce. Usei a edição da Penguin com introdução de John Bishop e a tradução de Donaldo Schüler lançada em cinco volumes pela Ateliê. Os posts que escrevi (links abaixo) são anotações feitas desorganizadamente no decorrer da travessia.

Muito embora eu tenha lido o romance de forma linear (problemático usar esse termo aqui, eu sei), as notas circulam livres. São elucidativas (para mim) na medida em que documentam essa primeira travessia; espero que sejam elucidativas para outros que se dispuserem a ler o romance. A exemplo do Ulysses, o Finnegans Wake é algo a ser relido e treslido (inclusive de forma “atravessada”, não linear); ambos se abrem na medida em que os revisitamos, e (a exemplo do que aconteceu com minhas notas de primeira leitura do Ulysses) o mais provável é que, quando tiver voltado ao livro, essas anotações soem pedestres e/ou infantilmente entusiasmadas, em vez de esclarecedoras ou sequer pertinentes.

E, é claro, há inúmeras coisas que não abordei nelas (exemplos: no longo capítulo no pub, II.3, o modo como a história do casal de protagonistas é delirantemente reimaginada pelos gêmeos; a jornada de Shaun pelo Liffey num barril, quando é abordado pelos anciões e obrigado a responder questões concernentes à carta que leva consigo, em III.1; a própria carta atravessando a narrativa, referida inúmeras vezes, ciscada, protegida, transportada, eludida e, por fim, confundindo-se com ela; em III.2, Shaun/Jaunt se dirigindo à irmã e suas amigas, um longo sermão repleto de carga incestuosa, antes que, no capítulo seguinte, a voz de HCE rimbombe mediúnica e pateticamente, posto que se vê obrigada a mais uma defesa do próprio caráter; etc.) e que, em releituras, tentarei cobrir.

Enfim.

Os olhos sempre procuram retornar ao que os agrada. Na companhia do Finnegans, abril foi o mais doce dos meses. Sou um outro após a travessia. Uma vez do outro lado, que vem a ser o mesmo, transformado, sinto-me mais apto a seguir buscando aquela terceira margem.

Finnegans Wake: notas (I) — (II) — (III) — (IV)

Imagem: Robert Berry.