Texto publicado hoje n’O Popular*.

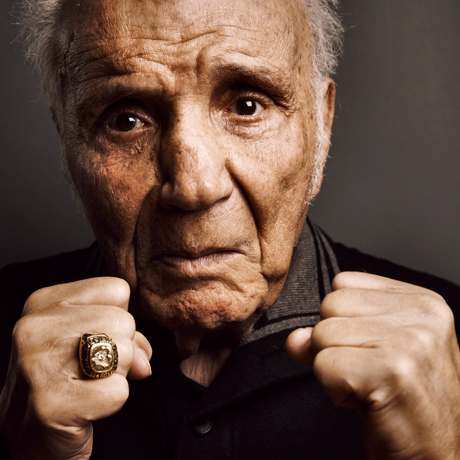

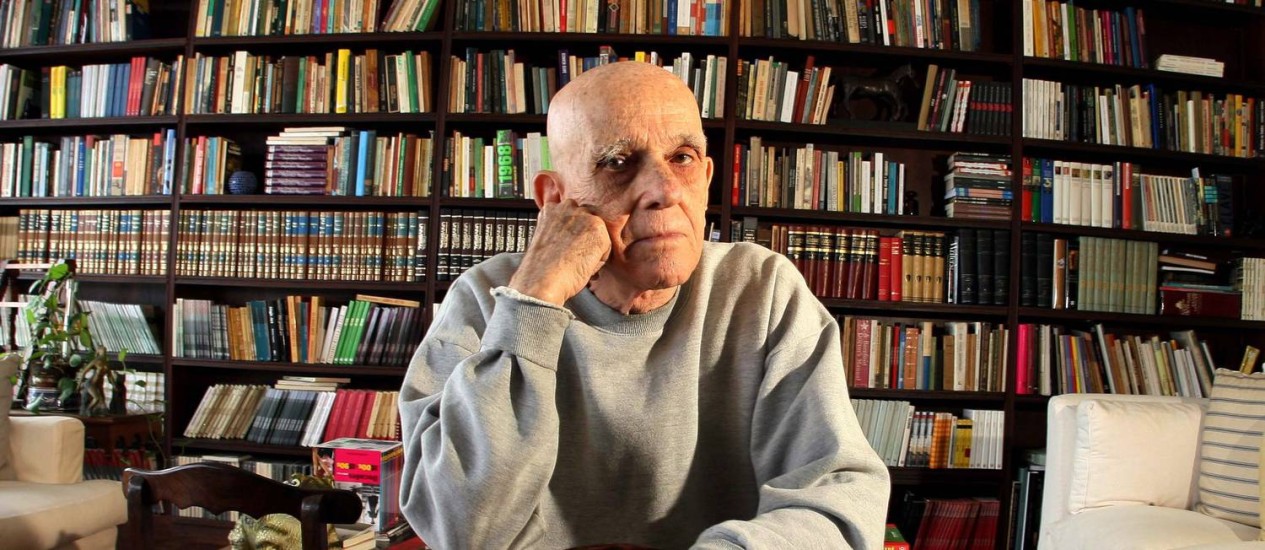

Há uns dez anos, quando iniciava minha carreira e sentia aquela necessidade tão inescapável quanto adolescente de autoafirmação, disse, em uma enquete feita pelo jornal O Globo com vários (então) jovens autores, algumas coisas bem desagradáveis sobre a obra do escritor Rubem Fonseca. De um jeito ou de outro, sempre procuramos matar os nossos pais, e os contos reunidos em livros como Os Prisioneiros, A Coleira do Cão e O Cobrador foram importantíssimos para a minha formação como leitor e, por decorrência, como escritor. Ocorre que, em 2007, com um romance publicado, um romance cru, violento, desbragado, eu estava de saco cheio que muitos viessem identificar, ainda que (às vezes) positivamente, a óbvia influência de Fonseca (e outros) na minha escrita, e disse ao jornal que o autor de Agosto estava morto e enterrado, que seus livros mais recentes eram ruins, pedestres, constrangedores, e que as coisas que eu fazia nada tinham a ver com ele.

Eu estava errado. Grosseiramente errado.

Porque as coisas que eu fazia então tinham, sim, muito a ver com a liberdade e a agressividade que encontrara na ficção de Fonseca. Porque não me parece correto e muito menos educado se referir a um autor dessa estatura com tamanho desrespeito. E porque seus livros mais recentes não são ruins, pedestres e constrangedores.

Eu não estava sozinho nesses ataques. Poucos escritores são hoje tão malhados quanto Fonseca. Quando do lançamento de Calibre 22, meses atrás, houve quem dissesse que seria melhor que ele parasse de escrever. Não consigo pensar em nada mais cretino para se dizer a/sobre um colega. Por mais que eu despreze o trabalho de vários autores, jamais me daria ao trabalho de dizer ou sugerir que fulano ou beltrano arranjasse outra coisa para fazer. Somos livres para escrever (ou não) o que quisermos, assim como somos livres para ler (ou não) o que quisermos. Ora, um escritor que diz a outro que pare de escrever é um escritor que sequer deveria ter começado a escrever.

Para o meu gosto, e por enquanto, o último grande livro de contos lançado por Fonseca foi Pequenas Criaturas, em 2002. Mas afirmar isso não significa desconsiderar sua produção posterior. Ainda é possível encontrar o melhor dele em Amálgama, Histórias Curtas e Calibre 22. Ao resenhar Amálgama para o Estadão, em 2013, afirmei que os “narradores de Fonseca deitam seus olhos exaustos sobre uma realidade tão esgarçada quanto incompreensível”, e que o autor “traduz um mundo no qual a valoração, qualquer que seja, perdeu a razão de ser”, pois “sequer faz mais sentido falar em termos de barbárie e civilização”. Se, em contos clássicos como “Feliz Ano Novo” e “O Cobrador”, “ele percebeu as rachaduras no teto e nas paredes”, agora “se dedica a documentar as ruínas”.

Pois bem. Em um momento de nossa história no qual a intolerância, a venalidade e a violência atingem níveis absurdos, não podemos nos dar ao luxo de ignorar a obra ainda em progresso de Fonseca (e as formas como ela é muitas vezes recepcionada e (mal) lida por aí). Em Calibre 22, atentem para contos como “Réveillon”, “Gastronomia” e “Mildred”, por exemplo. Temas e recursos técnicos familiares à prosa do autor são explorados, mas com o peso e a consciência de que, frente a uma realidade que suplantou seus pesadelos literários mais brutais, só é possível seguir narrando com uma autoironia que não esconde um extremo desarvoramento. Fonseca dá prosseguimento àquele processo de documentação das ruínas, o que o torna tão imprescindível em 2017 quanto era em 1963.