Artigo publicado n’O Popular em 14.11.2017.

Há uma semana, um bando de infelizes foi à porta do SESC Pompeia, em São Paulo, e ateou fogo a uma boneca da filósofa norte-americana Judith Butler. Doutora por Yale e professora de Literatura Comparada na Universidade da Califórnia em Berkeley, Butler participava ali do colóquio “Os Fins da Democracia”. Ela é tida como uma referência nos estudos de gênero, mas o escopo de suas reflexões é mais amplo do que a manada zurrante poderia supor. O título de um livro seu lançado há pouco no Brasil, por exemplo, é autoexplicativo: Caminhos Divergentes: Judaicidade e Crítica do Sionismo (Boitempo). O termo “fins” no nome do colóquio se refere, claro, às finalidades e propósitos da democracia, mas, levando-se em conta o miserável estado anímico do mundo hodierno, também alude aos possíveis colapsos dessa forma de organização política. Vide a democracia brasileira, que nunca foi lá muito vigorosa e caminha (cavalga?) a passos largos para a morte. Mais uma.

Um sintoma do falecimento em curso reside no fato de que boa parcela da nossa população, animada pelo obscurantismo em voga e por uma quantidade grotesca de preconceitos, não tem capacidade intelectiva para ler qualquer coisa que Butler tenha escrito, mas sente-se muitíssimo bem marchando com tochas e berrando: “Queimem a bruxa!”. Deixando bem claro: Butler, aqui, é apenas o exemplo que tenho à mão. Este texto não é sobre as ideias dela, mas sobre a reação desarrazoada dos fascistas locais e o que tal reação tem a nos dizer acerca da metástase que corrói o Brasil.

Acredito que a vivência democrática é, dentre outras coisas, intrínseca ao ato de enxergar, ouvir e ler o outro. Ou seja, é lendo e conversando que compreendemos o próximo e o lugar que ele ocupa no mundo. Ler Problemas de Gênero, talvez o trabalho mais conhecido de Butler, não implica, necessariamente, em concordar com ela, mas é imprescindível para que (se for caso) se possa discordar de forma civilizada e/ou ver até que ponto sustentamos as nossas próprias ideias. E discordar de forma civilizada significa argumentar de maneira coerente, sem apelar para o uso de tochas, sem agredir, sem resvalar na histeria energúmena dos que não admitem nada diferente de si.

O Brasil é um país de iletrados e, enquanto tal, incapaz de pensar a si próprio e enxergar o outro, pois não dispõe de um aparato não só conceitual, mas também (e consequentemente) prático para tanto. Se as nossas ideias não são ideias, mas grunhidos e esperneios preconceituosos, como é possível fundamentar e sustentar algo parecido com uma democracia, que, por definição, nasce e se alimenta das diferenças e das formas como tais diferenças conversam entre si? Não por acaso, o brasileiro médio – esse monstro – desgosta da democracia e, em casos extremos, nostálgico da ditadura, faz campanha para censurar obras e pessoas das quais discorda e usa qualquer pretexto para acender uma fogueira a fim de queimar aquelas mesmas obras e pessoas.

Cada um dos que relinchavam contra Butler diante do SESC Pompeia é, em si, um fim (no sentido de término, morte) da democracia brasileira. Cada um deles encerra uma morte e enterra qualquer possibilidade que teríamos de conviver com um mínimo de racionalidade e afeição para com o outro, por mais diferente que ele seja e/ou pense. Todos são cadáveres que, sem saber, celebram a própria morte, queimando a si próprios no fogo em que julgam obliterar (e no qual tentam atirar) o semelhante.

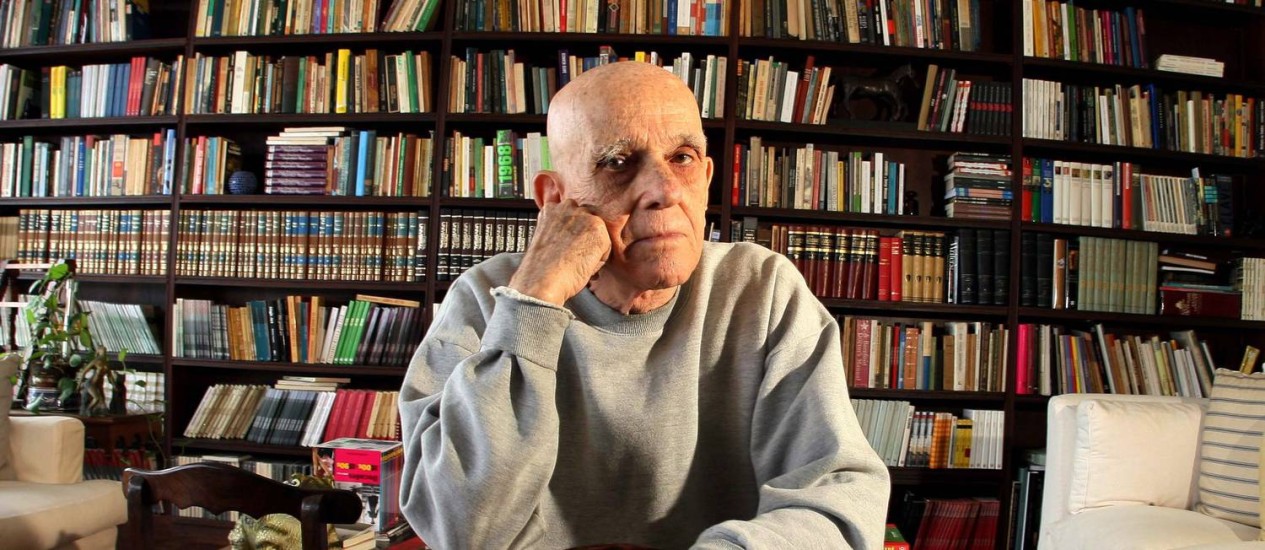

[Foto: Tiago Queiroz/Estadão.]