O sr. Sérgio Tavares me entrevistou para a revista portenha La Pecera. Falamos especificamente das passagens buenairenses de Eufrates e, claro, de literatura argentina. Confira AQUI ou mais abaixo.

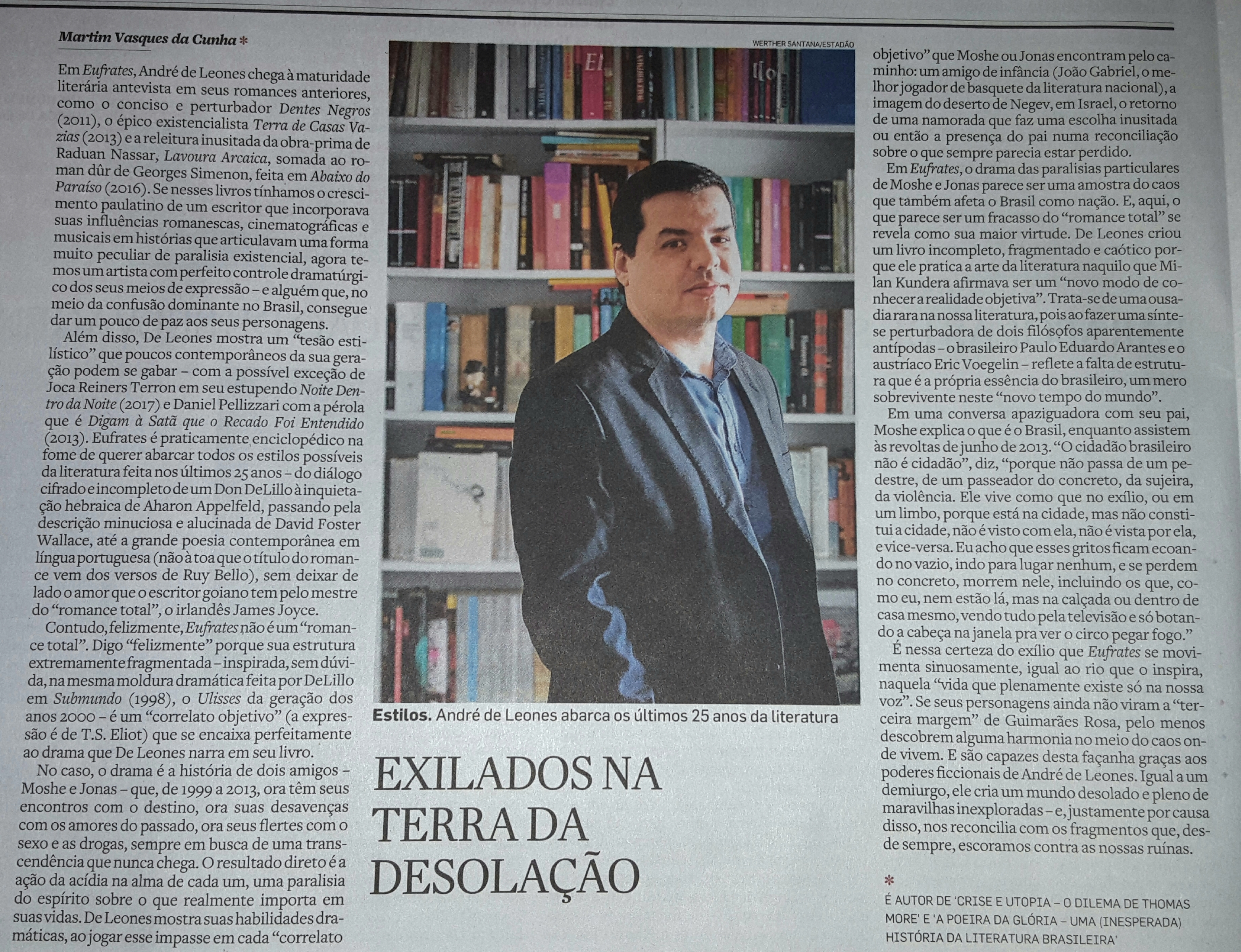

O mesmo sr. Tavares resenhou Eufrates para o Jornal Opção, texto depois republicado em A Nova Crítica. Leia AQUI ou AQUI.

…………

La Pecera entrevista André de Leones

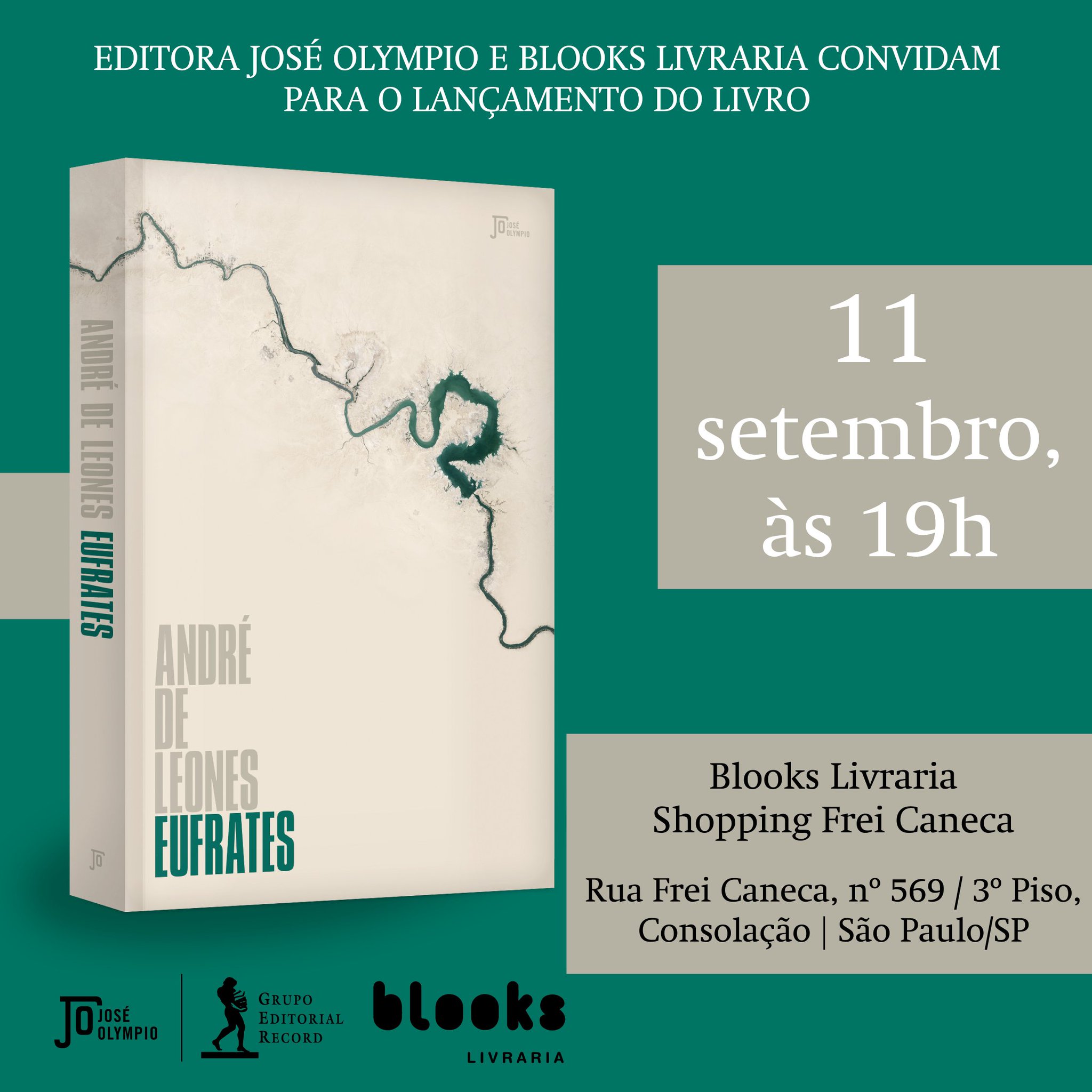

O escritor André de Leones acaba de lançar seu sétimo livro, “Eufrates”. Constituído por múltiplos planos narrativos, o romance acompanha uma soma de personagens ao longo de duas décadas, transitando por cidades dentro e fora do território brasileiro. Buenos Aires é uma delas. Quando Jonas, um dos protagonistas, é visto pela pela primeira vez, ele está num tipo de exílio imposto por uma dissidência afetiva, na solidão de um apartamento alugado e em passeios sem rumo pelas ruas da capital argentina. Nesse entrevista para LA PECERA, Leones conta o motivo que o levou a trazer Buenos Aires para seu livro, além de falar sobre a influência da literatura argentina na sua formação literária.

LA PECERA – Um dos protagonistas de seu romance é apresentado ao leitor, durante um momento de impasse afetivo em Buenos Aires. Dentre todo um circuito continental que vai de São Paulo a Jerusalém, o porquê da escolha de centrar um trecho do livro na capital argentina?

ANDRÉ DE LEONES – Só consigo situar minhas histórias em lugares que conheço ou nos quais já estive por um período razoável. Há alguns anos, passei uma temporada sozinho em Buenos Aires. Quando me ocorreu aquela passagem do romance, a cidade me pareceu o cenário ideal para colocar Jonas e seu impasse. Pela minha experiência, Buenos Aires convida a uma espécie de ensimesmamento ativo, na medida em que é impossível (ao menos para mim) não caminhar por ela até não aguentar mais. Jonas anda e anda e anda, percorre a cidade e é percorrido por ela, e nesse palmilhar vai aos poucos readquirindo uma pele, como se Buenos Aires o ajudasse a se proteger de si mesmo.

LA PECERA – As cenas que se passam em Buenos Aires são muito bem detalhadas, tanto em sua força imagética quanto na construção do clima da cidade. Esse processo de escrita se deu por pesquisa, foi confeccionado por meio de lembranças ou é pura fabulação?

ANDRÉ DE LEONES – O processo é fruto da minha passagem por Buenos Aires. A cidade é fascinante, e eu me lembro de caminhar por ela sem parar, por horas e horas, e depois, quando voltava ao apartamento que tinha alugado, pegar um mapa e reviver o trajeto, relembrando os nomes das ruas e parques e cafés e bares. Procuro fazer isso em todos os lugares que visito. Sou fascinado pela sensação de estranhamento que toda cidade estrangeira me oferece, e esse palmilhar intenso e introspectivo, seguido pelo “mapeamento”, é uma forma que encontrei de apreender os lugares. Dada essa vivência, é natural que as cidades continuem vivas na minha memória, convidando meus personagens para também visitá-las e percorrê-las.

LA PECERA – Qual é a sua relação com a literatura argentina? Há, em sua formação literária, incidência de autores argentinos?

ANDRÉ DE LEONES – Ainda adolescente, tive contato com os contos do “Bestiário”, de Cortázar, e d’“O Aleph”, de Borges. Ambos me impressionaram, sobretudo Borges, que releio até hoje. Depois vieram Sábato, Arlt, Bioy, Walsh, Pizarnik, Saer (meu predileto) e, mais recentemente, Selva Almada. A minha formação é mais acentuadamente anglo-saxônica, mas Borges e Saer foram muito importantes em momentos distintos da minha formação: o primeiro quando eu começava a tecer a minha teia como leitor; o segundo, anos depois, ao me abrir a possibilidade de uma mudança de tom sem a qual romances como “Terra de casas vazias” e “Eufrates” não se sustentariam ou talvez nem mesmo existissem.

LA PECERA – Qual é a sua obra argentina preferida? E por quê?

ANDRÉ DE LEONES – “La Grande”, de Juan José Saer. Pelo tom detalhista e parcimonioso; pela beleza de suas perquirições (inclusive filosóficas); pela sua incompletude que, embora inadvertida (o autor morreu antes de conclui-lo), acaba por iluminar a obra tal e qual se apresenta; pela grandeza com que premia os menores gestos; pela coragem de sua horizontalidade, elemento que também persigo.

LA PECERA – Na condição de contista, qual sua teoria do conto predileta: a boxeadora, do Cortázar, ou a de que um conto sempre conta duas histórias, do Piglia?

ANDRÉ DE LEONES – Embora tenha publicado um livro de contos há dez anos, não me vejo como um contista. Sou, em essência, um romancista; os sintomas da minha doença são agudos, mas se prolongam demasiadamente. Aprecio as duas acepções, e a beleza da coisa é, como leitor, deparar-me com narrativas que se apresentam e se permitem ler de ambas as maneiras, como as do melhor Hemingway, Cheever, Borges ou Walsh (inclusive as detetivescas).