[wpvideo khEJ7Ral]

“Dias Vazios” on demand

“Dias Vazios” no Estadão

Na edição de hoje do Estadão, uma matéria assinada por Luiz Zanin Oricchio sobre Dias Vazios. Leia AQUI ou AQUI (PDF).

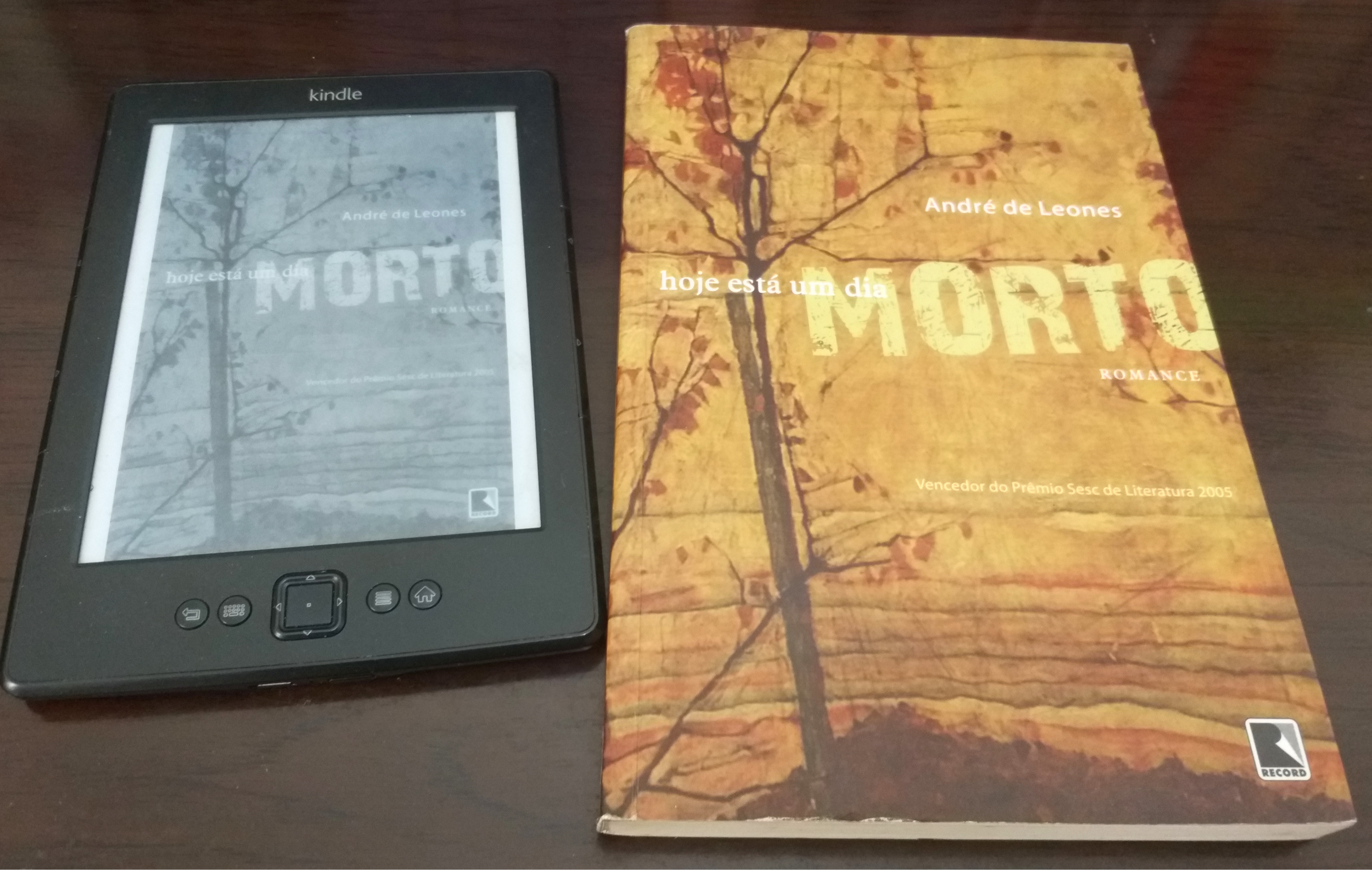

“Dia Morto” em e-book

A editora Record disponibilizou Hoje está um dia morto em formato eletrônico. O livro agora pode ser encontrado em todos os formatos de e-book, na Amazon, na Cultura, na Saraiva, no Google Play etc.

E o longa-metragem Dias Vazios, de Robney Bruno Almeida, chega ao circuito amanhã em quinze cidades brasileiras: Goiânia, São Paulo, Brasília, Rio, Curitiba, Porto Alegre, Belo Horizonte, Florianópolis, São Luis, Teresina, Fortaleza, Manaus, Maceió, Santarém e Niterói.

Leia o livro. Veja o filme. E seja miseravelmente feliz.

Crescer a adaptar

Versão estendida de um texto publicado hoje n’O Popular.

Em 2006, eu era um (vá lá) jovem escritor e havia publicado meu primeiro romance, Hoje está um dia morto. Não em lembro exatamente como, se por e-mail ou telefone, mas um sujeito chamado Robney Bruno Almeida me procurou, disse que havia lido o livro e estava interessado em adaptá-lo para o cinema. Lembro de comentar com alguém que Robney Bruno parecia nome de ator pornô, e que isso parecia um ótimo sinal.

Naquela primeira reunião, Robney explicou que seria um processo demorado, que pretendia dirigir mais uns curtas antes de se aventurar com um longa-metragem, que reescreveria o roteiro à exaustão e só me pagaria pela cessão dos direitos quando a coisa começasse de fato a andar. Lembro que ele estava com um exemplar repleto de grifos e anotações do Dia Morto. Como parecesse muito entusiasmado e comprometido com o projeto, e também porque o meu livro não era disputado a tapa por outros cineastas, respondi: “Beleza, Robs, onde é que eu assino?”.

(Ok, talvez eu não tenha usado exatamente essas palavras.)

A partir daí, acompanhei o processo à distância. Não sou como esses escritores que supervisionam paranoicamente cada detalhe das adaptações de seus livros, infernizando roteiristas, produtores e diretores. Cada forma de expressão tem as suas óbvias particularidades, e uma adaptação é uma transposição. Mudanças são inevitáveis. Logo, a partir do momento em que Robney tomou o livro para si a fim de adaptá-lo, aquele seria o filme dele, a viagem dele. A minha viagem já estava pronta, impressa, encadernada e disponível nas melhores e em algumas das piores livrarias; a viagem dele apenas começava.

Não me arrependi, pois Robney cumpriu com todas as promessas que fez. Dirigiu mais uns curtas, reescreveu o roteiro à exaustão (participou até de workshops com profissionais calejados a fim de se aprimorar e tornar o script cada vez melhor), lutou para conseguir financiamento e, passados treze anos desde aquela nossa primeira reunião (na praça de alimentação do Araguaia Shopping, testemunhada pelo meu amigo, o jornalista Vandré Abreu), Dias Vazios está chegando às telas.

No decorrer do ano passado, o filme circulou por vários festivais, sendo bem recebido em todos e premiado em pelo menos um deles, o Cine-PE. Eu o vi duas vezes, em exibições especiais – em todos os sentidos – realizadas em São Paulo e Paraty. E fiquei extremamente feliz por ter confiado em Robney.

Sendo a viagem de seu diretor, Dias Vazios é uma adaptação livre de Hoje está um dia morto. É um bocado difícil falar sobre algo que escrevi há uma década e meia. Hoje está um dia morto é um romance raivoso ou, melhor dizendo, enraivecido. Desde então, e também porque eu odiaria me repetir, sempre busco outras formas de dizer mais ou menos as mesmas coisas. Aquela raiva está presente em Dias Vazios, mas não explode na fuça do espectador. Em outras palavras, onde o livro é veloz & furioso, o filme é compassado. Onde o livro é agressivo, o filme é compassivo. Onde o livro é desfolegado, o filme respira fundo e se dá o tempo necessário para desenrolar aquela(s) história(s). Espanta-me, em vista do tom e do ritmo assumidos, que seja um longa de estreia. Espanta-me que, sendo tão diferente da obra em que se baseou, Dias Vazios seja, por outros meios, tão fiel a ela.

O filme entra em cartaz na próxima quinta-feira, 30 de maio, em várias cidades¹. Mais do que sobre crescer, é sobre escolher crescer. Espero que gostem dele tanto quanto eu.

…………

¹ Goiânia, São Paulo, Brasília, Rio, Curitiba, Porto Alegre, Belo Horizonte, Florianópolis, São Luis, Teresina, Fortaleza, Manaus, Maceió, Santarém e Niterói.

Cidade e violência

Clique AQUI para ler Cidade e Violência em André de Leones — Uma Leitura de Abaixo do Paraíso, de Bruna Marquezan Silva. Trata-se de uma dissertação de mestrado apresentada na Universidade Estadual de Goiás (UEG) em abril de 2019.

Um céu tomado por corpos

O texto abaixo foi publicado no Blog do IMS em 18.07.2012. Eu o republico aqui porque a ideia sobre a qual discorro a partir do quinto parágrafo serviu de base para Daniel está viajando, livro infantojuvenil que lanço no segundo semestre pela editora Quase Oito, com ilustrações da Lina Nestorova. Escrevi Daniel está viajando ainda em 2012, mas só no ano passado encontrei uma editora interessada em publicá-lo. Aviso quando acertarmos a data e o local do lançamento.

É bem provável que ninguém se lembre disso, mas participei há poucos dias de um bate-papo na Flip cujo tema foi “Escritas da finitude”. Éramos eu, Carlos de Brito e Mello e Altair Martins. Como estava terrivelmente nervoso, não me lembro direito da conversa que tivemos na Tenda dos Autores. A coisa adquiriu uma característica alucinatória na minha cabeça, sendo arquivada na mesma prateleira em que se encontram a noite em que perdi a virgindade, o lançamento do meu livro de estreia e a primeira vez em que assisti a um show do Radiohead. (Pensando bem, todas essas ocasiões têm em comum um caráter, digamos, defloratório.)

Sei que houve quem gostou do bate-papo na Flip, tanto que li algumas matérias jornalísticas elogiando o modo como abordamos um tema pesado de forma bem humorada, quase fanfarrona. Segundo testemunhos mais ou menos confiáveis, estivemos a ponto de dançar sobre o palco enquanto o mediador, o simpaticíssimo João Cezar de Castro Rocha, entoava Always look on the bright side of life, bela canção que encerra A Vida de Brian, filme dos mais sérios, do tipo que deveria ser exibido em escolas.

Quando me disseram que o tema da conversa seria a morte e as formas como eu e os outros dois autores convidados a abordamos literariamente, abri um sorriso bobo. Não só pelo fato de o meu romance mais recente, Dentes negros, ter a pretensão de ensejar um passeio pela tal finitude, mas também porque a minha própria relação com a escrita é contaminada e animada por uma espécie de consciência da transitoriedade.

Dizendo de outra forma, e correndo o risco de incorrer num chavão, de repetir algo que muitos já afirmaram a reafirmaram, escrevo porque sei que vou morrer e para que tenha o que fazer enquanto isso não ocorre. Simples assim. A vida seria muito chata se eu não nos mantivéssemos ocupados enquanto nos esfarelamos. Calhou de eu me ocupar lendo e escrevendo.

Anos atrás rascunhei uma história em que as pessoas morriam e seus corpos flutuavam. Seus corpos, não suas “almas” ou “espíritos”. Por exemplo: um sujeito era trucidado a tiros e, em vez de se estatelar no chão, literalmente ascendia ao céu. Ou seja, ninguém mais era enterrado. Não era possível. Os vivos olhavam para cima e só viam os mortos flutuando. Não havia uma explicação para isso. Narrava-se, apenas.

Pense num céu tomado por corpos. A menina saindo para a escola, olhando para cima e reconhecendo o vestido amarelo que a avó usava no dia em que teve um ataque cardíaco, morreu e, bem, subiu. Corpos no lugar das nuvens. Céu eternamente nublado. Os nossos mortos lá em cima, fitando-nos vaziamente para todo o sempre. Os corpos não se putrefaziam.

Não lembro como tal ideia me ocorreu, se tive um pesadelo, fiz um chiste ou o quê. Sei que já estava enamorado por histórias apocalípticas e, mais importante do que isso, tateava à procura de uma narrativa que não transcendesse a nossa fisicalidade. Para mim, a literatura é como a vida, isto é, começa e termina em nossa experiência corpórea, carnal – em nossa bendita finitude.

Aluno de colégio católico e filho de kardecistas, esforcei-me desde cedo para me tornar um clichê freudiano, ou seja, rejeitei furiosa e sistematicamente toda e qualquer metafísica, de cunho religioso ou não. Contra o ideal de uma vida eterna, fosse animada pelo fogo do inferno ou acachapada pela pasmaceira do paraíso, fosse enquadrada por reencarnações sucessivas tencionando uma suposta evolução espiritual (sic), optei por abraçar a entropia e me ater à transitoriedade da carne, flanar por aí com plena consciência de que a minha carcaça tem data de validade, que pode inclusive ser abreviada a qualquer momento (mania que tenho de atravessar a Sumaré fora da faixa de pedestres, por exemplo, e de esquecer o broncodilatador em casa).

Tentei compartilhar essa minha visão com o público que gentilmente assistiu àquela conversa em Paraty. Mais do que isso, fiz o possível para despregá-la de uma qualquer morbidez e desse niilismo rasteiro que grassa por aí. A ideia, não custa reiterar, é fazer algo de que gostamos enquanto não somos desconectados de vez e condenados a flutuar no vazio, fitando o nada. No meu caso, é a literatura. Falando nisso, talvez esteja na hora de retomar aquela história.

“Dias Vazios” | trailer

Dias Vazios, filme de Robney Bruno Almeida, chega ao circuito comercial no dia 30 de maio pela Olhar Distribuição. O trailer oficial foi divulgado hoje pelo AdoroCinema. O longa é uma adaptação do meu romance Hoje está um dia morto. Confira o trailer AQUI.

“MaddAddão”

Release encomendado pela Editora Rocco

MaddAddão é o terceiro e último volume da série iniciada com Orix e Crake e adensada em O Ano do Dilúvio. Estruturalmente, o romance é similar aos anteriores, alternando entre um mundo pós-catástrofe e as circunstâncias que levaram as coisas àquele degringolamento. À luz de seu capítulo final, a trilogia de Margaret Atwood pode ser lida como um épico de devastação e possível reconstrução, quando, pelas vias mais tortuosas e traumáticas possíveis, os sobreviventes acabam por ensaiar uma conexão mais saudável uns com os outros e com o ambiente ao redor – ou o que restou dele.

Antes, Orix e Crake nos apresenta esse mundo em frangalhos e as causas imediatas de sua desolação, uma espécie de reboot biológico por meio de uma pandemia engendrada e perpetrada por um dos personagens-título, ao passo que O Ano do Dilúvio nos oferece mais detalhes sobre o status quo imediatamente anterior à pandemia, algo como uma sociedade de castas marcada por consumismo desenfreado, experimentos biogenéticos e exclusão social.

MaddAddão recupera personagens dos outros dois romances, sobretudo Toby, Zeb e Jimmy, o “Homem das Neves”, para dar uma espécie de salto. Este diz respeito não só às tonalidades algo esperançosas que ganham corpo a partir de um determinado ponto da narrativa, mas, acima de tudo, às perguntas que surgem enquanto a trama oscila entre o presente e o passado: é possível recuperar o que foi perdido? Sendo possível, é aconselhável recuperar? Ou seria mais saudável dar um passo adiante, rumo a um novo mundo? Gosto de pensar que a melhor resposta se coloca como uma espécie de meio-termo, e que a beleza do livro reside justamente nesse renovado compromisso com o que ainda resta de humano em todos ou, pelo menos, alguns de nós.

Assim, a união entre os hipongas Jardineiros de Deus e os bioterroristas outrora conhecidos como “maddadamitas” (apresentados em O Ano do Dilúvio) talvez aponte, logo de cara, para a instituição daquele novo mundo ou, pelo menos, para a possibilidade de que ele seja factível, alcançável. Claro que, entre uma coisa e outra, há um longo e doloroso caminho a ser percorrido, muitas lacunas a serem preenchidas e algumas batalhas por serem travadas. Destas, a mais assustadora talvez seja contra os painballers. No mundo anterior, se é que podemos falar nesses termos, os painballers eram prisioneiros das corporações que se viam destituídos de qualquer empatia e obrigados a lutar uns contra os outros, como gladiadores. Soltos no mundo pós-pandemia, eles talvez correspondam àquele impulso humano, insistente como poucos, de destroçar o semelhante e, por conseguinte, a si mesmo.

No entanto, e isso é outra proeza dessa extraordinária prosadora que é Atwood, não é a violência que mais salta aos olhos no decorrer de MaddAddão. Antes e (com sorte) depois dela, estão o amor de Toby por Zeb e de Zeb por seu irmão perdido, Adão. O romance é animado por duas buscas substanciais, que ajudam a iluminar tanto aquele passado obscurecido pela dor quanto o caminho para um futuro mais aprazível.

Em resumo, se Orix e Crake e O Ano do Dilúvio se desenrolam sob o signo da fuga, MaddAddão aponta não para um retorno, mas para a construção de um novo lar. Coerente com o lúcido projeto da autora, o romance jamais se apresenta como o desfecho “ideal” para a trilogia. Em vez disso, MaddAddão é o desfecho possível: os sinais ameaçadores ainda estão lá, mas os personagens parecem mais preparados e, o que é mais importante, unidos para enfrentá-los.

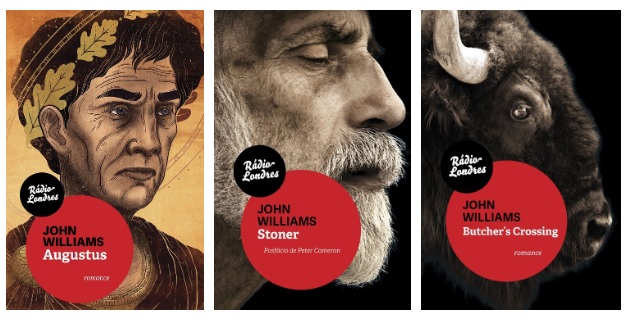

Paisagens fraturadas

Ensaio publicado no Cândido em 01.2020.

1.

Neto de fazendeiros, o norte-americano John Edward Williams nasceu em 1922 e foi criado no nordeste do Texas. Embora demonstrasse talento para as letras, foi reprovado em seu primeiro ano de faculdade. Nos meses seguintes, trabalhou em jornais e estações de rádio locais, até se juntar à força aérea, em 1942, e tomar parte do teatro de horrores que foi a Segunda Guerra Mundial. Combateu na Índia e na antiga Birmânia e aproveitou o tempo livre para rascunhar seu primeiro romance, Nothing But the Night (publicado em 1948 e posteriormente renegado pelo autor). Finda a guerra, voltou aos EUA e retomou os estudos, formando-se na mesma Universidade de Denver que o empregou a partir de 1954 e na qual lecionou até se aposentar, em 1985. Morreu em 1994.

No parágrafo acima, eu me permiti brincar com o tom da abertura daquele que é, talvez, o livro mais conhecido de Williams, Stoner (1965), até para ressaltar o fato de que, diferentemente do personagem-título do romance, seu autor não foi esquecido – embora seja mais lido hoje do que em vida. Além dos títulos já citados, publicou dois volumes de poesia, The Broken Landscape (1949) e The Necessary Lie (1965), o western crepuscular Butcher’s Crossing (1960) e Augustus (1972), coagraciado com o National Book Award – dividiu o prêmio com o delicioso Quimera, de John Barth. O melhor da obra de Williams diz respeito às três narrativas longas originalmente publicadas entre 1960 e 1972, e é delas que me ocuparei neste ensaio.

Embora, à primeira vista, pareçam esforços muito distintos entre si (um western, a história de um professor universitário e um romance histórico sobre Caio Otávio César, depois Augusto, fundador do Império Romano), esses livros giram em torno de um mesmo eixo temático – o ruído entre a ideia que o indivíduo faz de si e a realidade – e procuram responder à seguinte questão: é possível manter alguma integridade enquanto o mundo se esboroa e/ou se transforma em uma paisagem fraturada, ou seja, em algo bem diferente daquilo que se esperava?

Vale a pena ressaltar desde já que, de uma forma ou de outra, cada um dos protagonistas de Williams se mantém fiel a si mesmo, e é isso que os torna personagens ao mesmo tempo fortes e trágicos, na medida em que têm (ou desenvolvem) plena consciência de suas escolhas e da responsabilidade que elas implicam. Will Andrews (protagonista de Butcher’s Crossing), William Stoner e Augusto passam por sua curva de provações e, não obstante alguma compreensível ingenuidade inicial, mostram-se atentos ao que é possível realizar, apesar de tudo e por menor ou mais insignificante que lhes pareça. Indiferente e às vezes infensa a eles, a realidade tem uma lógica própria e frequentemente carregada de abrasiva ironia.

Abordarei cada um dos romances, mas seguirei a ordem cronológica (relativa à publicação) inversa: primeiro Augustus, depois Stoner e, por fim, Butcher’s Crossing. Talvez por ser mais complexo quanto à estruturação, Augustus expõe com cuidado e clareza exemplares o ruído de que falei acima, de tal modo que abordá-lo em primeiro lugar me ajudará a discorrer melhor sobre os outros dois livros.

2.

Caio Otávio (63 a.C – 14 d.C.), não custa lembrar, era sobrinho-neto e filho adotivo de Júlio César. Nascido e criado nos estertores da república romana, em meio à guerra civil, ele não só vingou o assassinato brutal de seu parente celebérrimo como reorganizou o Estado, instituindo a forma de governo e a organização política por meio das quais Roma atingiu seu ápice.

O romance é dividido em três partes. Na primeira, acompanhamos a ascensão político-militar de Caio Otávio, rebatizado Otávio César, e a forma como, pouco a pouco, costurou acordos, venceu batalhas políticas e militares e varreu do mapa antagonistas da estirpe de Sexto Pompeu, Lépido, Marco Antônio e Cleópatra. Na segunda, tendo Otávio se estabelecido como “Princeps Civitatis” ou “Primeiro Cidadão do Estado” (embora tenha recusado quaisquer títulos monárquicos, ele concentrou poderes e se tornou, de fato, o primeiro imperador de Roma), Williams se detém nos custos sobretudo familiares da ascensão e das escolhas do protagonista, especialmente no que diz respeito à sua única filha, Júlia, para quem a inevitabilidade do destino começa a agir “como uma ferida infeccionada” – imagem que vale para todos os personagens. Por fim, na terceira parte, é o próprio Otávio quem assume a narração, afirmando que ninguém “está enganado sobre as consequências dos próprios atos; as pessoas só se enganam sobre o fato de que poderão suportar as consequências deles”.

O livro é estruturado como uma narrativa epistolar. Do começo ao fim, acompanhamos o desenrolar da história por meio de cartas, trechos de diários, memórias e até relatórios militares. Como todo grande romance histórico, Augustus é acima de tudo um triunfo da imaginação, não só porque o autor recria e dá voz aos personagens com uma vivacidade impressionante, parafraseando e citando documentos reais aqui e ali, mas sobretudo porque o faz norteado por uma liberdade artística irrefreável. A questão da “fidelidade factual” fica em segundo plano e é até mesmo ironizada em algumas passagens. “Todas as vidas são misteriosas”, afirma Augusto a certa altura, “imagino, até mesmo a minha.” E mais: ao ler as obras que escreveram a seu respeito, ele tem a sensação de “ler sobre um homem que tinha o meu nome, mas que eu mal conheço”.

Esse distanciamento aparente do personagem em relação a si mesmo parece imprescindível para, de um lado, sustentar o romance enquanto tal e, de outro, permitir a Augusto (enquanto recriação ficcional) suportar as piores consequências dos próprios atos. Ele jamais deixa de ser fiel a si e ao que se propôs a fazer, e aí residem, inextrincáveis, sua grandeza e sua tragédia:

Meu destino, como eu disse antes, era transformar o mundo. Talvez eu devesse dizer que o mundo foi meu poema, que assumi a tarefa de ordenar suas partes dentro de um todo, subordinando uma facção à outra, e adornando-o como merecia. No entanto, se criei um poema, é um poema que não sobreviverá por muito tempo.

Em relação a isso, o Augusto de Williams está ao mesmo tempo certo e errado. Como sabemos, Roma eventualmente caiu. Mas, em pleno século XXI, sobrevive em nosso imaginário a paisagem também fraturada de sua história e de seu mistério. De certo modo, e apesar dos pesares, o “poema” de Augusto sobreviveu ao “poeta” e a si mesmo. E, ironicamente, é o ruído entre o que ele esperava fazer e o que de fato fez, a diferença entre os anseios e as realizações do indivíduo, sendo este moldado pela realidade inclemente, que ainda hoje contemplamos, seja nos livros de História, seja em obras de arte como Augustus.

3.

Aquele ruído nos assombra de forma bem mais ensurdecedora em Stoner. Pois, à diferença do que acontece com o imperador romano, o “poema” engendrado pelo professor universitário William Stoner não ecoará pelos séculos seguintes, coisa que, aliás, o romance deixa bem claro desde os primeiros parágrafos. Por outro lado, a integridade moral do sujeito sobrevive às intempéries da vida e à animosidade alheia. O autor erige, assim, um elogio da resiliência e do trabalho duro, mesmo (ou sobretudo) quando as recompensas afetivas e materiais teimam em não se concretizar.

Leitores apressados tendem a identificar Stoner como uma história de cores niilistas, na qual o protagonista, à maneira do nosso Brás Cubas, sofre uma existência toda “de negativas”. Fatos: ele se vê refém de um casamento infeliz, que aleija as vidas de todos os envolvidos; sua trajetória profissional é sufocada graças a uma disputa de egos típica da vida acadêmica; e só conhece o amor para se ver alijado dele. No entanto, e isso é muito importante, Stoner faz suas escolhas desde o começo e, a exemplo de Augusto, precisa encontrar uma forma de lidar com as consequências. É opção dele abandonar o curso de Ciências Agrárias e se dedicar ao estudo das Letras, trocando, com isso, uma carreira (fazendeiro) por outra (professor); é opção dele não se alistar para combater na Primeira Guerra Mundial; é opção dele se casar; etc. Mais uma vez, subjaz a diferença entre o que esperamos fazer e aquilo que conseguimos, de fato, realizar; ou, por outra, a diferença entre o que esperamos da vida e a vida que se nos apresenta, conforme as nossas escolhas e, não raro, à revelia dos nossos anseios.

Ainda que o trecho transcrito abaixo diga respeito a uma passagem muito particular da vida do protagonista, creio que a ideia de uma irrealidade externa e de uma cisão entre mundos, ou entre o indivíduo e certos aspectos da realidade, é típica da prosa de Williams:

Era um mundo à meia-luz em que viviam e no qual investiam as melhores partes de si mesmos, tanto que, depois de um tempo, o mundo exterior, onde as pessoas andavam e falavam e onde havia mudanças e movimentos contínuos, pareceu-lhe falso e irreal. Suas vidas eram nitidamente divididas entre esses dois mundos, e eles achavam natural que tivessem de viver assim, divididos.

A paisagem da existência de Stoner é, claro, fraturada, e ele chega a se perguntar se a vida vale “a pena ser vivida”. A essa altura, não custa sublinhar que o grande homem Augusto, na parte final do romance abordado anteriormente, coloca-se algumas questões e chega a conclusões similares às de Stoner. Ambos são, em dados momentos, assombrados pela suposta inutilidade de tudo, pela sensação de que nada valeu a pena, por uma devastadora angústia existencial. No caso de Augusto, não obstante tudo o que ele sacrificou, seus feitos falam por si. No caso de Stoner, não obstante toda a infelicidade que experimenta, infelicidade comum à esmagadora maioria das pessoas, com seus casamentos infelizes e suas frustrações profissionais, não obstante tudo isso, ele ainda é capaz de contemplar a própria vida com honestidade. A princípio, o saldo lhe parece amargo (“E o que mais, ele pensou. O que mais?”), a diferença entre a vida que almejava e a vida que levou parece abissal (“O que você esperava?, perguntou a si mesmo”), mas, por fim, talvez por exibir a integridade moral necessária para se enxergar e à própria vida, vê-se envolvido, abraçado, por “uma suavidade”; uma “sensação de sua própria identidade” como que o preenche, e ele sente “sua força súbita”, seu “poder”.

Tal como Augusto, Stoner sabe quem é e o que pôde fazer, e aceita suas escolhas e a responsabilidade por elas. É muito mais do que a maioria de nós consegue fazer.

4.

Gosto de pensar que, ao final de sua vida, o Will Andrews que protagoniza Butcher’s Crossing tenha sido capaz de alcançar a mesma sobriedade do moribundo Stoner. O livro pertence a uma linhagem de westerns crepusculares que, longe da reiteração idealizada dos mitos norte-americanos, lidam com uma realidade bem mais dura e violenta, típica de um meio social em crua transformação. Warlock, de Oakley Hall, Pra Lá do Fim do Mundo, de Larry McMurtry, e Meridiano de Sangue, de Cormac McCarthy, talvez sejam os melhores exemplos dessa vertente ficcional, por mais díspares que sejam entre si.

Em Butcher’s Crossing, Williams cria um personagem contaminado pelo mesmo transcendentalismo que identificamos em figuras como Ralph Waldo Emerson e Henry David Thoreau. No começo da década de 1870, Andrews abandona seus estudos em Harvard e parte para o oeste em busca da “natureza selvagem”, de “uma forma de liberdade e beleza, de esperança e vigor”, “a origem e a salvação de seu mundo, um mundo que sempre parecia recusar as próprias origens”. Ele vai dar com os costados no povoado que dá título ao livro, encravado em algum lugar do Kansas, e ali concorda em financiar e tomar parte de uma expedição nas montanhas do Colorado, à caça de búfalos.

O idealismo de Andrews é, obviamente, desmontado a cada etapa de sua jornada. Ou seja, há o mesmo procedimento do autor de explicitar o fosso entre os anseios individuais e a cruenta realidade das coisas. A matança de búfalos se prolonga à exaustão, e “o som do rifle, constante e monótono, ressoando no silêncio”, ecoa “alto dentro deles até que seus nervos” fiquem “irritadiços e doloridos”. Em um dado momento, e não sem enorme ironia (sempre ela), a natureza responde com brutalidade arrasadora. Não há harmonia emersoniana possível – exceto, é claro, para as carcaças que ficam pelo caminho.

Andrews sai à procura de uma coisa e encontra outra. Talvez por percebê-la ainda jovem, a noção da futilidade de sua empreitada não seja tão desoladora quanto os questionamentos levantados por Augusto e Stoner já velhos e moribundos. Os três compartilham da mesma solidão, mas Andrews ainda tem diante de si a vida inteira e a certeza de que a resposta à sua inquietude, àquilo “que o lançara numa selvageria onde pensara encontrar uma forma mais verdadeira de si mesmo”, não se encontra no lar que abandonou ou na tensa expectativa do que encontrará no coração selvagem do mundo. É por isso que, ao final, ele se permite cavalgar sem rumo, “sem pressa, sentindo atrás de si o sol lentamente subir e endurecer o ar”.

Para concluir, gostaria de sublinhar como, nos três romances aqui abordados, a paisagem fraturada é sobretudo humana. Em todos eles, salta aos olhos a fragmentação do indivíduo frente à realidade, ao outro e às circunstâncias, e uma eventual, mas nunca completa, recomposição. Andrews, Stoner e Augusto, cada qual a seu modo e conforme suas possibilidades, passam em revista o caminho percorrido, cientes de si e do que trilharam. Todos eles são honestos consigo mesmos e se mantém íntegros, na medida do possível, face às jornadas empreendidas. Como é dito já no final de Butcher’s Crossing, a “luz nas arestas dos edifícios intensificava uma desolação que já estava lá”. Estava, está, estará, de um jeito ou de outro, não importa o que façamos. Logo, só nos resta agir de acordo e com um mínimo de correção, para que, ao final, sejamos abençoados com aquela suavidade que premiou o velho Stoner às portas da morte.

…………

BIBLIO

Williams, John. Augustus. Tradução: Alexandre Barbosa de Souza. Rio de Janeiro: Rádio Londres, 2017.

____________. Butcher’s Crossing. Tradução: Alexandre Barbosa de Souza. Rio de Janeiro: Rádio Londres, 2016.

____________. Stoner. Tradução: Marcos Maffei. Rio de Janeiro: Rádio Londres, 2015 (2ª edição).

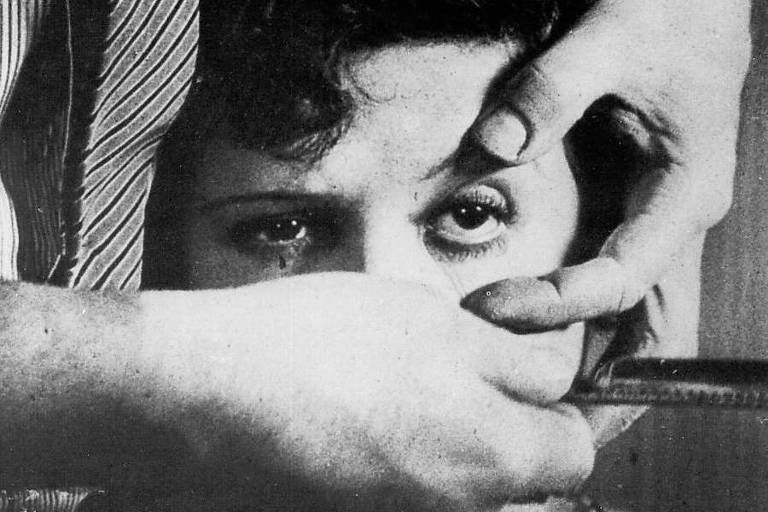

Filme-navalha

Não é por acaso que passagens e colagens de Histoire(s) do Cinéma são reaproveitadas em Imagem e Palavra. Muda, entretanto, o sentido: se naquele projeto levado a cabo por Jean-Luc Godard entre 1988 e 1998 havia (também) a preocupação de ressaltar certa pluralidade e erigir uma rica contra-história do cinema, agora esse friccionar serve mais para explicitar a crise estética e moral de qualquer possibilidade de representação. O termo crise, como nos lembrou Mário Ferreira dos Santos, remete à separação e ao abismo. Assim, a voz de Godard ecoa das profundezas do nosso presente, e não tem mais — como em Histoire(s) — o tom convocatório de uma (re)descoberta.

Não é só aquele cinema que, sob certos aspectos, morreu, mas o nosso próprio olhar — uma das primeiras imagens do filme é de Um Cão Andaluz, de Buñuel, o olho aberto para a navalhada que, contudo, não é mostrada. Godard parece sugerir que seu próprio filme, aquilo que se desenrola a partir dali, de certo modo corresponde ao gesto violento tantas vezes reprisado:

Nosso olho é, portanto, vazado pelo filme-navalha que desliza pela hora e meia (nem isso) seguinte. Só assim para vislumbrarmos o abismo. A preparação do olho é o próprio ato de vazá-lo. Ou, antes, dada a imagem da mão que também irrompe por ali: a explícita manipulação do olho prepara o caminho para o abismar-se.

Em Adeus à Linguagem, como escrevi AQUI, Godard aponta para o modo como a depauperação da linguagem (ou dos usos que fazemos dela) redunda(m) num empobrecimento da nossa própria relação com o tempo. Perdida a dimensão interior do tempo, passamos a viver em um presente estrangulado e não nos é mais possível tocar ou ouvir a ideia que nos precede e sustenta. Em tal surdez, subjaz uma ignorância que é antes de tudo ontológica. Imagem e Palavra é um desdobramento do longa anterior em sua radicalidade: passamos da surdez à cegueira.

O cinema surge e se desenvolve em um contexto pós-humanista. A rigor, o humanismo implodiu ainda no século XVIII, tornou-se mais uma dentre tantas carcaças espalhadas por aquela Europa que seguiu se afogando no próprio sangue (e no sangue alheio) pelos duzentos anos seguintes. Godard é um dos poucos — em se tratando de cinema, o único — a mostrar não que o rei está nu, mas, sim, que o rei está morto. Não custa lembrar que, já no século XX, apenas picaretas como Sartre tiveram a empáfia de usar o conceito de humanismo no âmbito de uma discussão (pretensamente) filosófica (ou, no caso dele, pseudofilosófica). Heidegger colocou o francês em seu devido lugar, lembrando o óbvio: “a inversão de uma frase metafísica permanece uma frase metafísica”.

Mas o que isso tem a ver com Godard?

No meu entender, muito embora o cineasta não invista em um tatear de cunho ontológico, a crise que ele explicita, esse abismar-se no abismo, também aponta para aquela crise maior ou anterior. Assim: navalhado o olho, Imagem e Palavra revira, desmembra e exibe o cadáver do cinema enquanto locus humanista de representação da realidade. Perceba aí três conceitos caindo de podres, ou não-conceitos: humanismo, representação, realidade. No jogo de sobreposições estabelecido em Imagem e Palavra, cada um deles é interditado de forma minuciosa. Se antes tivemos Histoire(s) du Cinéma, agora seria como se tivéssemos Histoire(s) d’échec, ou história(s) do malogro, do fracasso.

Nas justaposições, deslocamentos e interdições que se valem de uma miríade de imagens e sons, com recortes de Hitchcock, Pasolini, Ford, Mizoguchi, Vigo e muitos outros (incluindo o próprio Godard), nosso olho navalhado vacila entre uma coisa e outra, e tropeça, erra, perde-se. O fracasso representacional do cinema reflete, assim, o fracasso do nosso olho, e o fracasso do nosso olho é, também, indício do nosso fracasso civilizacional.

A realidade, seja lá o que ela for, ri dos nossos esforços de abarcá-la — observe como Godard às vezes mistura imagens violentas de filmes com flashes de massacres reais; e note como ambas as coisas possuem um incontornável vigor estético, sobretudo quando justapostas dessa maneira. A permuta entre o “real” e o “ficcional” cria uma terceira e ruidosa ordem de imagens, no intervalo entre uma coisa e outra. A crise está no intervalo; o abismo é uma tal interdição, e fala por meio desse aparente descarrilhar de planos e sons que brigam uns com os outros para alcançar sentidos ulteriores, imprevisíveis, e nos pegar pelo contrapé.

Quanto ao fracasso civilizacional, Godard recorre mais uma vez ao Oriente Médio para sublinhar a pobreza anímica europeia. De certo modo, ele retoma temas já explorados em vários outros filmes, como Para Sempre Mozart (no modo como reflete sobre a nossa relação com as imagens de conflagrações, atentados, execuções e bombardeios; discorri sobre esse longa AQUI) e Filme Socialismo (a história europeia como o desenrolar de uma mesma e interminável crise, como tentei apontar AQUI), sem falar em Tempo de Guerra, Infelizmente para Mim e o levinasiano Nossa Música.

De novo, e sempre, é o arrastar ruinoso do cadáver humanista. Frente ao esgarçamento e às catástrofes que testemunhamos cotidianamente, nosso vocabulário se mostra cada vez mais insuficiente e as imagens, tornadas gratuitas, adquirem o teor pornográfico que, longe de dar conta do mundo, acaba por substituí-lo por um falsear grotesco. Por fim, que a voz de Godard seja também ela interditada (engasga, tosse, pigarreia) a certa altura de Imagem e Palavra diz muito daquilo que, em Nossa Música, ele chamou de “o estado preciso de nossa miséria”: até quando será possível falar?