É raro, mas acontece.

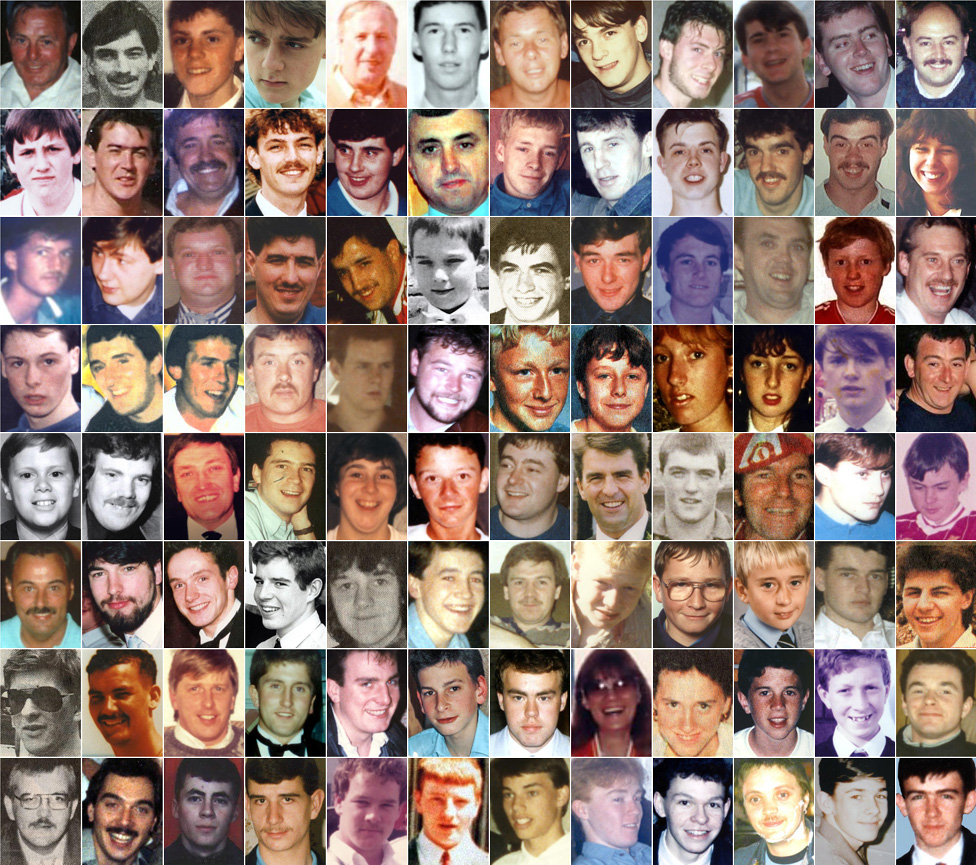

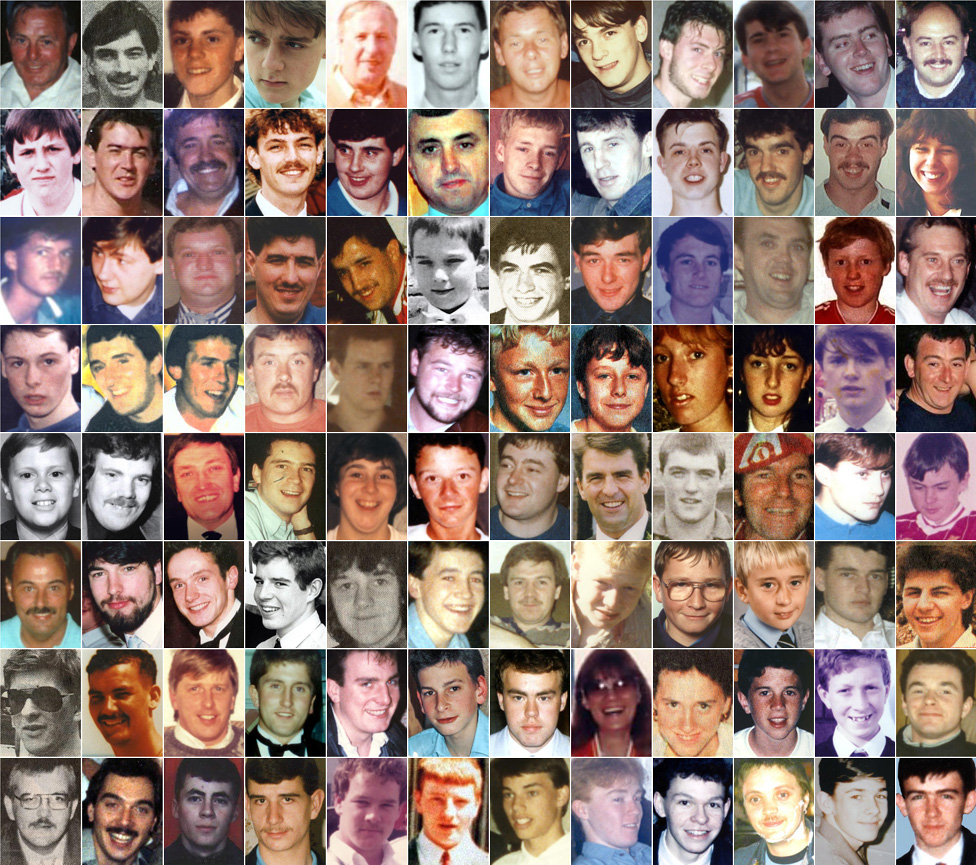

Hoje, vinte e sete longos anos após o 15 de abril de 1989 em que se deu a tragédia de Hillsborough, os familiares, os amigos e a memória dos noventa e seis mortos finalmente tiveram o seu dia, a sua tão esperada justiça.

Foi justiça o que se viu hoje na corte de Warrington, quando, após anos de dolorosas inquirições, os jurados enfim eximiram de qualquer culpa os mortos naquele dia fatídico em Sheffield.

15 de abril, 1989. Um jogo de futebol. Semifinal da FA Cup, o torneio mais tradicional do mundo, disputado desde a temporada 1871-2. Liverpool vs. Nottingham Forest.

Por desorganização, incompetência, negligência, as autoridades permitiram que um número de torcedores do Liverpool muito maior do que o permitido adentrasse o estádio de Hillsborough.

Uma tragédia.

Noventa e seis cadáveres. Homens, mulheres, crianças. Esmagados contra o alambrado, no chão, uns contra os outros, sufocados, pisoteados, esmigalhados.

Assassinados.

Assassinados por desorganização, incompetência, negligência.

E então assassinados de novo.

De novo porque as autoridades trabalharam para colocar a culpa nas vítimas.

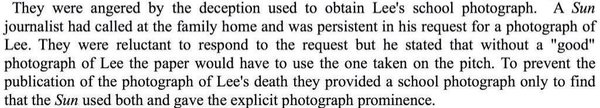

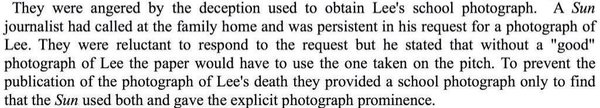

Por desumanidade, respaldadas e amplificadas pelo sensacionalismo criminoso de tabloides como The Sun, espalharam a versão de que as vítimas seriam as únicas responsáveis pela tragédia.

Disseram que os torcedores estavam bêbados. Que eram um bando de arruaceiros, que alguns chegaram a roubar as carteiras dos mortos, a bater e a urinar nos policiais que tentavam socorrer os feridos. Que não passavam de uma turba que fizera por merecer a própria sina.

Bandidos. Grotescos.

Era o auge do hooliganismo. A versão oficial pegou.

Versão que os familiares das vítimas nunca aceitaram.

Iniciou-se uma busca pela verdade, uma incansável jornada a fim de clarificar o ocorrido, identificar quais foram as mentiras, quem e por que mentiu, que crimes foram cometidos não pelos torcedores do Liverpool que ali perderam suas vidas, mas pelas autoridades que buscaram, a todo custo, encobrir o que fizeram e o que não fizeram.

Os criminosos, descobriu-se, não usavam camisas e cachecóis do Liverpool.

Os criminosos usavam fardas, usavam ternos e gravatas, usavam os meios de que dispunham para difamar, distorcer, encobrir, chantagear, ameaçar, intimidar, mentir.

Por exemplo:

Bandidos. Grotescos.

Em 2012, o relatório de um painel independente trouxe afinal tais esclarecimentos. E hoje um júri popular ratificou o relatório, afirmando com todas as letras que os torcedores do Liverpool foram mortos ilegalmente e por culpa das autoridades.

Os responsáveis foram apontados, identificados, inquiridos, expostos. Com a decisão anunciada hoje pelo júri, esses criminosos finalmente responderão pelo que fizeram; além de inocentar de vez as vítimas, ela possibilita a abertura de ações penais contra os assassinos.

Vinte e sete anos depois, houve justiça.

Vinte e sete anos depois, aqueles noventa e seis torcedores do Liverpool poderão, enfim, descansar em paz.