Texto e entrevista publicados no Blog da Editora Record.

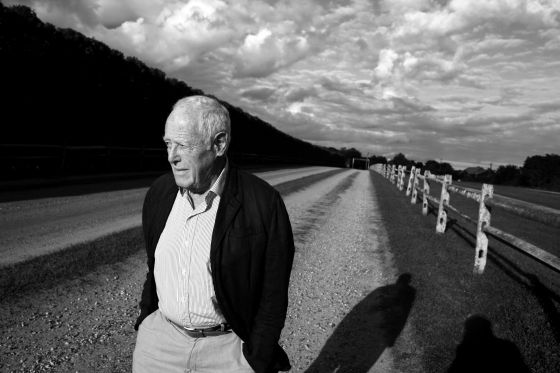

Finalmente aconteceu. Após anos de protestos, apelos e polêmicas, após uma infinidade de escolhas questionáveis ou francamente equivocadas, a Academia Sueca finalmente colocou a cabeça no lugar e agraciou o escritor mineiro Jacques Fux com o Nobel de Literatura – ao menos para efeitos de ficção. Esta é, pois, a premissa do formidável e divertidíssimo Nobel, quarto romance do vencedor (agora, sim, de verdade) do Prêmio São Paulo de Literatura (muito mais importante do que o Nobel, diga-se de passagem).

O que o novo livro nos traz é a antiterapia perfeita para os dois lados de uma mesma moeda (ou neurose): o comércio com fantasmas que constitui a atividade criativa e o diálogo de surdos que contamina o meio literário. A distinção é importante porque Nobel não é um ataque à literatura, mas, sim, a algumas coisas que ela traz a reboque: o networking desavergonhado, a pose muitas vezes ridícula e as manias dos escritores, as farpas e socos trocados entre os pares, as indiscrições, as pequenas, médias e grandes canalhices, a pseudoerudição e por aí afora.

Diante da Academia Sueca, o galardoado Fux digressiona não sobre o “patamar sacralizado e quase inatingível” dos usualmente celebrados em eventos como o Nobel, mas sobre os desvios, os “atos indecorosos” e os “recalques obscenos, sórdidos”. No decorrer do discurso que constitui o romance, ele relembra, recria e, em alguns casos, corrompe histórias envolvendo autores como Kafka, Canetti, Sartre, Hemingway, Kawabata, Mishima, Walcott, Coetzee, Vargas Llosa e outros.

Com isso, ao mesmo tempo em que sacaneia a pompa e a circunstância incorporadas pela premiação máxima, Fux inadvertidamente enseja uma defesa da criação e da loucura literárias, do humor e, claro, do humano em toda a sua belíssima sordidez – ou sórdida beleza, tanto faz. Nobel é, em suma, um hilário elogio da imaginação.

Com a urbanidade que é peculiar aos justamente laureados, Jacques Fux se dispôs a responder algumas perguntas sobre seu novo romance, entrevista que o leitor pode conferir abaixo.

Como você situa “Nobel” no desenvolvimento de seu trabalho? Ele seria mais um passo na “erudição da sacanagem” que parece animar seus escritos?

JACQUES FUX – Sim. O Nobel é o fechamento de um projeto literário que se iniciou com o Antiterapias – em que se anuncia um narrador em primeira pessoa com aspirações de ganhar o Nobel –, passa pelo Brochadas – e a exposição e a ironia nua, crua e impotente de um jovem escritor – e chega a Meshugá – com a exposição da loucura e do autoerotismo do narrador e de seus comparsas literários. Nesse projeto, alguns temas se repetem: a desconstrução do herói (ou a criação do anti-herói), a brincadeira com a autoficção e as suas inúmeras possibilidades e questionamentos, a loucura e a sexualidade exacerbada judaica (seus mitos e suas imposturas) e a cadeia intertextual de citações e autores.

Em “Meshugá”, o leitor se depara com uma investigação da loucura. Em “Nobel”, você flerta com certa estrutura kafkiana para empreender uma viagem subterrânea ao meio literário. Enlouquecer estilisticamente, por assim dizer, seria uma espécie de condição para encarar, com (paradoxalmente) um mínimo de sobriedade, a sordidez do meio literário?

JACQUES FUX – O Nobel presta uma homenagem a “Um Relatório para uma Academia”, de Kafka. Um discurso satírico e até sacana que um ex-símio faz diante da Academia. Nobel bebe também de outras fontes: com o intuito de chocar, mas também de compor um suspense noir, o narrador laureado conta e ludibria os atos infames, as injustiças, as pequenezas e infâmias de todo o meio acadêmico e literário com o objetivo de escandalizar, polemizar e degredar a classe em que se encontra inserido. O nobélico pretende desestruturar as bases da moral, da conduta e da postura ética corrente. Assim, ele performa um papel subversivo homenageando e degradando o próprio papel do escritor e da literatura. Neste momento, ele reconta, à sua maneira a História universal da infâmia, de Jorge Luis Borges e “A vida dos homens infames”, de Michel Foucault.

Jacques Fux, o autor premiado com o Nobel e narrador de Nobel, começa seu discurso aludindo à “transformação desse meu ‘eu’, real e biográfico, em um ‘eu’ ficcional e ventríloquo da memória e da obra dos outros”. É possível alcançar o outro por meio dessa radicalização ou exacerbação do ‘eu’ e de sua voz? Ou o nobelizado Fux corre o risco de se enforcar com suas próprias cordas vocais?

JACQUES FUX – Fux se enforca com suas próprias palavras. O ventríloquo – esse projeto literário que de alguma forma recria a ideia de Beckett – deseja falar o que permanece escondido, secreto e enterrado no ventre dos escritores e da literatura. Mas ele acaba se perdendo. Sua vaidade se inflama. E se inflama de tal modo que ele já não sabe mais em nome de quem ele fala – e nem qual é exatamente o lugar da fala. O que acontece é uma defesa, quase sagrada, da própria ficção.

Essa dessacralização da literatura e das figuras dos escritores no palco onde elas ainda são tão sacralizadas seria também uma tentativa de aproximação do mundo e das pessoas que (mal ou bem) ainda pulsam ao nível da rua? Aproximar a loucura literária da “loucura social”? Ou é tudo sintoma de um mesmíssimo surto?

JACQUES FUX – Sim. Todos nós somos humanos, mesmos aqueles detentores de grande saber e de grandes honrarias, como é o caso do Nobel. O ser humano é esse misto de belezas e crueldades, de atos honrosos e outros vis e mesquinhos. O narrador quer expor e escancarar esse lado literário e humano dos escritores (e dele próprio). Há essa vontade de mostrar que a loucura social é exatamente esse mundo raso de aparências e idolatrias. E que é um fenômeno humano, mas que está elevado à décima potência nesse mundo de redes sociais e demonstrações públicas de alegria.

O “eu” de “Nobel” procura se colocar no lugar de outros “eus”. Seria um procedimento similar ao de “Meshugá”, em que o narrador repassa as histórias de uma série de personagens e, até certo ponto, transforma-se neles? Ou o esforço em “Nobel” seria ainda mais radical, na medida em que o assume como corrompido, falseador, adulterador?

JACQUES FUX – Meshugá quer entrar na cabeça dos “loucos” famosos como Woody Allen, Bobby Fisher, Bob Dylan, entre outros. Nobel surrupia e subverte as histórias dos “autores” e de suas “obras”, mistura, polemiza, cria e deturpa essa rede de referências e citações. E é assim que o narrador acredita tratar a questão da ficção.

Segundo o narrador de “Nobel”, o ficcionista usurpa o tempo, assimila e compreende “calmamente um passado já transfigurado” para, então, escrever e reescrever “uma sinfonia de um momento já extinto”. Em um certo sentido, o trabalho do escritor é um comércio com seus mortos, um diálogo surdo com fantasmas. Ao insistir em expor alguns dos mecanismos sórdidos de tal comércio e tal diálogo, o narrador não corre o risco de se tornar, ele próprio, um fantasma?

JACQUES FUX – Sim. O escritor contemporâneo escreve suportando o cânone e as honrarias em seus ombros. Mas isso é penoso, cruel e dramático. Tão forte e difícil que ele acaba dialogando com a criação que ele faz desses fantasmas. Nobel quer romper, de alguma forma, com isso. Deturpar e denegrir também é parte importante da literatura. Por isso esse discurso satírico. Por isso a lucidez que se alcança (ou não) com o atestado (no caso, o Nobel) do outro – ou da Academia. Porém, tudo isso é estúpido, como o próprio narrador.

Os suicídios de Hemingway, Kawabata e Mishima, referidos em “Nobel”, seriam um desdobramento previsível do trabalho como escritor? Afinal, “tudo isso é inútil”, e “o que fazemos não passa de caricatura e falsificação”. Ou assumir o trabalho como “caricatura” e “falsificação” seria um passo na direção contrária, isto é, um modo de evitar o desapontamento, o autoengano e, por fim, a autoanulação?

JACQUES FUX – Acho que um pouco dos dois. O autor morre (ou se mata em seus livros ou em sua criação), mas a obra permanece. Porém, ela se transforma pela adulteração da áurea do tempo e da fantasia dos leitores.

“Somos parte de uma voz que narra faltosamente o indizível”: em que direção irá a sua voz agora? O que virá depois do “Nobel”?

Quando escrevi o Antiterapias, tornei-me um personagem da própria literatura. Em Brochadas, me vi completamente brocha e impotente diante do imponderável. Meshugá me colocou num lugar de dor, de confusão e de doença. Da doença dos meus personagens e da minha própria insanidade. Nobel é um livro de angustia, de ansiedade, de privação amorosa e de desolação. Esse projeto, portanto, me arrebatou de loucura, ansiedade, angústia e impotência… por isso quero escrever sobre duendes, fadas, e da conspiração do universo me ajudando no próximo livro.