::: O que não termina sempre volta para nos assombrar. Ou sequer vai embora. É nesse espírito que o romance inacabado O Grande (trad.: Heloisa Jahn, Cia. das Letras) adquiriu um caráter ainda mais assombroso para mim. Permanecerá dando voltas na minha cabeça, num processo de atualização constante. A província está inteira nele. Vaza de suas páginas. Escorre. A província está inteira em mim. Vaza, escorre.

::: Curioso como, enquanto o lia, tive a impressão de estar diante de um romance interminável. É a maneira como Saer narra, o lento desenrolar, a atenção às mínimas coisas, as digressões que se sobrepõem, a morosidade narrativa traduzindo lindamente a morosidade daquelas vidas.

::: Alguém vai embora e então retorna. Na minha cabeça, a ideia do retorno é semelhante a um filme de terror. O personagem de Saer retorna por causa de uma filha cuja existência ignorava. Reencontra a mãe dela, um amor antigo, em ruínas. Eis o filme de terror: no que voltamos, as ruínas riem de nós.

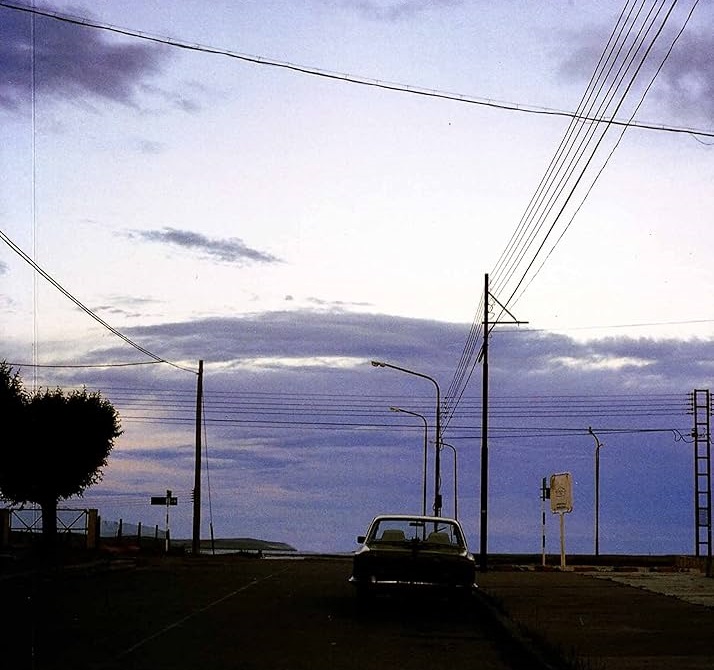

::: Há o churrasco n’O Grande. Estive nele, de certa forma, ou ele se instalou na minha cabeça e virou outra coisa, algo formado por uma série de retalhos de outros churrascos em que efetivamente estive, na província. É a imagem (e também a ideia) daquela tempestade que se aproxima, anunciada mas não visível (não por todos), e que desaba de repente.

::: Também andei lendo Jane Austen. A ideia de um lar (de ir embora e/ou de voltar a ele) continuou viva em minha cabeça. É uma concatenação forçada, claro. Ou, melhor dizendo, uma concatenação íntima demais e, por isso mesmo, intraduzível, talvez.

::: No capítulo IX da primeira parte de Razão e Sensibilidade, sabemos que Elinor e Marianne viram, durante uma caminhada, “uma mansão antiga e imponente, que, por lembrar-lhes um pouco a casa de Norland, atiçara sua imaginação e fez com que desejassem conhecê-la melhor”. A casa de Norland lhes fora, de certa forma, tomada ou, melhor dizendo, é uma propriedade que nunca pertencera realmente a elas. Mas é o lugar em que passaram vários e bons anos.

::: Uma casa leva à outra, para o bem e para o mal. Eu me lembro de, entre os seis e os oito anos, viver em meia dúzia de casas diferentes: duas mudanças maiores, de Goiás ao Pará e do Pará de volta a Goiás, e outras três mudanças menores, na mesma cidade. Talvez venha daí meu pavor de mudanças.

::: Elinor e Marianne sentem saudades de uma casa que nunca fora delas. É uma espécie de lar movediço, inabraçável.

::: Depois que voltamos para Goiás, não me lembro exatamente quando (creio que no começo da década de 1990, mas pode ter sido antes), descobri que a casa onde passara uns bons anos (os primeiros anos de vida consciente, por assim dizer) tinha sido demolida. É a casa de Arthur criança em Terra de casas vazias. É a casa para onde Garcia leva a mulher e a filha pequena em Vento de queimada. Após tantas mudanças em tão curto espaço de tempo, a descoberta da demolição foi um choque para mim. A casa não existia mais. A ideia de um lar se mostrava inviável.

::: Em 1989, durante uma aula de Organização Social e Política do Brasil (sic), quando a professora usou a expressão “inviolabilidade do lar”, levantei a mão e perguntei: “Inviabilidade?”. Todos riram, claro.