O escritor Marcos Vinícius Almeida resenhou Meu passado nazista para o jornal O Globo. Leia AQUI ou clique na imagem abaixo para ampliá-la.

“Nazista” no GLOBO

Entrevista – VEJA

Cedi uma entrevista à jornalista Mafê Firpo da revista Veja sobre Meu passado nazista. Leia AQUI ou, abaixo, a versão integral, sem cortes.

Por que um narrador não confiável para essa história? Se inspirou nos dias de hoje em que a própria internet é um ambiente não confiável? O que podemos aprender com o personagem principal?

Em literatura, os bons narradores em primeira pessoa nunca são confiáveis. A ideia é inquietar o leitor no que diz respeito aos ruídos entre o que narra o personagem e o que pode ou poderia ter acontecido. Na literatura brasileira, o maior exemplo disso é “Dom Casmurro”. Conhecemos aquela história apenas pela voz do suposto traído. Até onde podemos confiar nele? Essa ambiguidade faz bem a qualquer obra literária, pois obriga o leitor a imaginar e interpretar. Nos dias de hoje, em que as pessoas leem pouco e leem mal, a literalidade arruína qualquer pacto imaginativo que possa existir entre autor e leitor. Então, ao escrever o livro, não pensei tanto no que acontece no ambiente virtual com relação à disseminação de mentiras etc. Eu me mantive alguns passos atrás, por assim dizer, ainda preocupado com questões literárias e “analógicas”. As questões políticas e prementes surgem de outras formas. Se podemos aprender algo com o protagonista de “Meu passado nazista”, não obstante todos os defeitos e o caráter dúbio que ele apresenta, é que a imaginação criadora pode nos ajudar a sobreviver. Não se trata de uma válvula de escape, mas de um esforço de distanciamento que me parece imprescindível para compreender e trabalhar certos traumas, pessoais ou coletivos. Ele se distancia, imagina e reimagina, e depois pode voltar e se reconciliar consigo mesmo e com os outros sem se queimar.

Se inspirou em sua vida pessoal ou seu passado?

Eu não escrevo autoficção, mas, no processo de escrita, é inevitável que as minhas vivências “calcem” as narrativas que crio. Assim, o que há de autobiográfico em “Meu passado nazista” são os ambientes (os lugares por onde passei) e algumas ocorrências (poucas) que tratei de ficcionalizar. Exemplo: o sujeito que “brinca” fazendo a saudação nazista. Isso é algo que testemunhei. E me lembrei disso quando da ascensão da extrema-direita. Alguns amigos paulistanos estavam horrorizados, sem saber de onde aquilo vinha. Eu disse a eles que sempre convivi com os discursos e atitudes que se tornaram comuns e ensurdecedores no âmbito do bolsonarismo. Desgraçadamente, aquilo não era nada de novo para mim. O Brasil no qual cresci sempre foi ultraconservador, fundamentalista, preconceituoso e violento.

O livro conta uma história envolta de violências que passam em branco. Essa é uma realidade brasileira?

Creio que sim. Há um moto-contínuo de barbaridades no Brasil. E, em um país tão barulhento, é incrível o quanto essas violências cotidianas (chacinas, estupros, crimes de ódio, feminicídios) tornam-se um ruído de fundo, um ruído branco. Elas integram a paisagem, parecem brotar do chão (não é o caso, obviamente, mas assim me parece).

No contexto internacional, temos diversos casos de discurso de ódio. Para você, quem mais representa esse discurso atualmente no cenário político? Quais são os perigos desse discurso?

Creio que o bolsonarismo talvez seja o exemplo mais visível, muito embora haja outros exemplos, surgidos ou não à sombra daquele, mas com características próprias. Pela sua própria natureza, esses discursos apontam para a obliteração do outro. Eles não só apontam como buscam legitimar a obliteração do outro. Em um país que sempre conviveu com violências de todo tipo, a existência e o crescimento desses discursos nos colocam em um ambiente de conflagração constante. As discordâncias políticas se tornam diferenças irreconciliáveis. E, para aqueles que vivem nas periferias, por exemplo, o recrudescimento do ódio significa a morte, simbólica ou literal.

A extrema-direita ainda apresenta esses discursos? Onde podemos ver esses discursos? Quem os representa?

A extrema-direita representa, sim, esses discursos, mas não só ela. Com a escalada do conflito entre palestinos e israelenses, vi muitas pessoas à esquerda, autoproclamadas progressistas, vociferando um antissemitismo disfarçado de antissionismo. Mal disfarçado, frise-se. Entre a extrema-direita, basta assistir à TV Câmara para ouvir uma infinidade de absurdos. Homofobia, transfobia, racismo, machismo, truculência: é possível testemunhar tudo isso no decorrer de qualquer sessão plenária ou das malfadadas comissões.

O avô nazista apresenta uma visão de mundo retográda. Como isso ainda é presente no mundo atual? É de maneira velada?

O extremismo representado pelo avô do protagonista não só continua presente como tem crescido, e de maneira nada velada. Creio que já citei alguns exemplos brasileiros. Para voltar à Alemanha, país natal do personagem, não custa lembrar que o partido Alternativa para a Alemanha, de extrema-direita e com um fortíssimo bodum nazista, tornou-se um dos maiores do país. E Trump voltou com tudo à presidência dos Estados Unidos. Em seu primeiro mandato, ele disse que havia “boas pessoas” entre os supremacistas que marcharam em Charlottesville. No segundo, imagino que marchará com eles.

Logo que Trump entrou para a Casa Branca, Elon Musk fez uma saudação nazista, apesar de negar. Ele representa essa visão preconceituosa do mundo?

Ele não só representa o que há de pior como adquiriu uma plataforma (o ex-Twitter) para que extremistas de todo tipo possam se “expressar”. Musk também participa ativamente do desmonte da máquina estatal norte-americana, aparelhando a estrutura do país com seus “minions”. São cupins. Não acho que o “experimento democrático” dos EUA sobreviverá a isso, até pela debilidade da oposição. E não faço ideia do que virá a seguir.

Como foi o processo de criação desse livro? Por que abordar esses assuntos?

Em 2018, publiquei no meu blog um texto intitulado “Meu passado nazista”, no qual relembrava coisas que testemunhei enquanto crescia no interior de Goiás. Acho que o germe do romance está ali. Quando terminei de escrever “Vento de queimada”, meu romance anterior, em 2021, olhei ao redor (Bolsonaro, pandemia etc.) e senti que era o momento de lidar com certos temas. O mais difícil foi encontrar o tom daquela voz em primeira pessoa, para que não soasse “confessional” ou travada. É muito difícil escrever em primeira pessoa. A voz do narrador precisa sustentar o livro inteiro, precisa ser atraente, engraçada, agressiva ou o que for, mas sempre interessante. Eu concebi a estrutura (um livro dentro do livro, bem como narrativas independentes escritas pelo protagonista), criei os eventos mais importantes da história, e a partir daí “soltei” aquela voz. Foram dois anos de trabalho.

O livro se passa desde 1990 até 2020. O que mudou de lá pra cá? Como abordar essas mudanças e como isso é mostrado no protagonista?

Creio que as mudanças foram negativas. Eu nasci em 1980, de tal forma que vivi intensamente os anos noventa. Talvez fosse a minha cabeça adolescente, mas havia a impressão de que, não obstante eventuais percalços, o Brasil estava no caminho de se tornar um lugar relativamente civilizado. Meus pais assinavam a VEJA e eu lia longas entrevistas de Fernando Henrique Cardoso nas quais ele citava bateladas de autores. Havia uma discussão de ideias, mesmo de projetos. Mas, como ficou patente desde a última década, a Nova República foi um voo de galinha. Não sei como chamar isso que vivenciamos hoje.

“Nazista” no “Pensar”

Dez indicações no ‘Estadão’

Clique na imagem abaixo para ampliar ou AQUI (PDF).

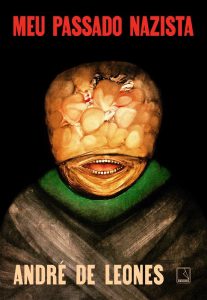

Sobre “Meu passado nazista”

É difícil precisar o momento em que um livro começa a tomar forma na minha cabeça. Sei que o título “Meu passado nazista” me ocorreu em outubro de 2018, quando publiquei AQUI um texto memorialístico. Cresci no interior de Goiás e convivi desde sempre com os preconceitos, fundamentalismos e estultices que eventualmente chegariam ao proscênio com a ascensão do bolsonarismo. Ou seja, essa boçalidade não era e nunca foi algo novo para mim. Muito pelo contrário.

Em 2021, quando terminei de escrever “Vento de queimada”, meu faroeste/”pequi” noir, senti necessidade de abordar esses temas (a persistência do ideário totalitário, a recorrência dos extremismos, o esgarçamento da república, a cretinice fundamental de certos indivíduos) de alguma forma. Logo percebi que o tom satírico seria o mais indicado, pois nada é mais chato do que um livro sisudo sobre tais e tais coisas. Desprezo essa literatura “séria” e autoimportante sobre as mazelas brasileiras, os livros descritos como “urgentes” e “necessários” nos releases (inclusive naqueles disfarçados de resenhas). Assim, criei um narrador pouco confiável (como todo narrador que se preze) e sacana, que devassa o próprio passado e o passado da família em meio a digressões de todo tipo, idas e vindas, saltos e mergulhos. Spoiler: ele não é muito melhor do que aqueles que sacaneia.

Se fosse descrever “Meu passado nazista” em uma frase, eu diria que é uma viagem satírica pelo indomável reacionarismo centro-oestino (e brasileiro). O protagonista pode (ou não) ser neto de um nazista que se escondeu no Brasil, e pode (ou não) ter matado esse (suposto) nazivovô. Nessa pegada escorregadia, o livro atravessa algumas décadas da nossa história recente em uma tentativa desfolegada de desenterrar e expor o ovo da serpente — ou a caveira de burro — do neofascismo nacional. Não creio que seja possível fazer isso “de fora”. É preciso se colocar em certos lugares e brincar com certas vozes e situações para alcançar alguma clareza acerca dos personagens e, claro, de nós mesmos. Esclarecer para obscurecer, obscurecer para esclarecer.

É importante ressaltar que “Meu passado nazista” nada tem de autoficção — não tenho ascendência alemã como o protagonista, para começo de conversa —, mas apresenta alguns expedientes metaficcionais: há um romance dentro do romance e histórias dentro de histórias, como uma narrativa sobre um parque temático nazista e um conto narrado em primeira pessoa pelo ânus de alguém que se submete à ozonioterapia. Com isso, ao mesmo tempo em que ridiculariza a imbecilidade dos extremismos, o livro procura alegremente reafirmar a beleza da imaginação literária. Em outras palavras, e por vias tortas, “Meu passado nazista” celebra a imaginação, o humor e a literatura como salvaguardas ainda viáveis ou, pelo menos, como sombras em meio às ruínas — um refúgio precário ainda é um refúgio, afinal.

“Meu passado nazista” – release

Narrador não confiável em fabulação alucinante

Novo romance de André de Leones, Meu passado nazista apresenta uma radiografia satírica e raivosa do Centro-Oeste brasileiro. O autor, que surgiu na cena literária há quase vinte anos com o premiado Hoje está um dia morto, traz agora uma narrativa com linguagem alucinante que remete ao Holocausto e à Segunda Guerra Mundial, encerrados há 80 anos.

O romance encontra ecos no presente atual, quando a direita radical reassume o poder nos EUA e surgem polêmicas como a suposta saudação nazista de Elon Musk na posse de Donald Trump.

A capa do livro traz a obra Proibido nº 2 (1979), do renomado artista plástico goiano Siron Franco. O texto de orelha é assinado pelo jornalista e escritor Luiz Rebinski.

Ambientado entre os anos de 1990 e 2020, Meu passado nazista é um romance de levada satírica narrado por uma voz nada confiável. Leandro é um professor marcado por um trauma familiar devastador, mas com o qual não parece ter aprendido muita coisa. Encadeando histórias dentro de histórias, com estilos narrativos variados, ele repassa a perda do pai, o afastamento da mãe e a convivência com o avô (nazista) e a tia em Goiás, bem como a vida adulta em São Paulo. Cristian, seu melhor amigo, é um advogado de moral dúbia, filho de um rico comerciante (simpatizante de Hitler). Eleonora, namorada de Cristian, busca alguma liberdade em um ambiente machista e medíocre.

As decisões e escolhas desses personagens, relembradas e sacaneadas (inventadas?) pelo narrador, transformam o romance em uma jornada caótica e imprevisível. Leones conecta de forma única a Era Collor ao Terceiro Reich, Richard Wagner a duplas sertanejas melancólicas, e aponta a persistência do espectro nazista, que reaparece nos lugares mais improváveis.

Elogio da partida

O sobrevivente de Buchenwald sobe ao convés do navio e nos deparamos com a Estátua da Liberdade enfocada de cabeça para baixo e de lado, nunca, jamais, em pé, como, por exemplo, na cena da chegada em “O poderoso chefão – parte II” (a subversão de Coppola se dá em outro nível, ao apresentar a atividade mafiosa como o suprassumo do capitalismo). Assim, com a Estátua da Liberdade furando os lados da tela, começa “O brutalista”, de Brady Corbet. A estupenda trilha de Daniel Blumberg martela e martela e martela; a impressão é de que não chegamos a um país, chegamos a um canteiro de obras, com tudo o que isso traz de bom (trabalho, muito trabalho) e ruim (trabalho, muito trabalho, humilhação, desconforto, sujeira, sofrimento e o escambau).

Depois, quando já atolado no canteiro de obras com o protagonista, lembrei-me da fala de Brad Pitt na cena final de “O homem da máfia” (“Killing them softly”, adaptação do livraço “Coogan’s trade”, de George V. Higgins): “Os Estados Unidos não são um país, são um balcão de negócios. Então me paga, porra!”. O filme de Andrew Dominik foi lançado em 2012, mas o enredo se passa em 2008, quando a bomba dos subprimes estourou e Barack Obama foi eleito para a Casa Branca pela primeira vez. Naquela cena, aliás, é noite de eleição e o vitorioso Obama está na TV reiterando a cretinice patriótica e sentimentalista de sempre, incluindo as “belas palavras” de Thomas Jefferson que o personagem de Pitt, sem pestanejar, ridiculariza. Comunidade? Aqui?

Em “O brutalista”, ainda não há sinais físicos ou materiais da decadência registrada em “O homem da máfia”. Claro que não. Estamos no imediato pós-guerra, os Estados Unidos são uma potência nuclear e econômica, tudo ali é (vendido como) possível, o Sonho Americano e coisa e tal. László Tóth (Adrien Brody), arquiteto formado pela Bauhaus, judeu sobrevivente da Shoah, é acolhido pelo primo Attila (Alessandro Nivola), que chegou aos EUA no período entreguerras e se aclimatou, casou-se com uma católica, é proprietário de uma loja de móveis, tudo nos conformes. A noção de “propriedade” é importante, pois, numa festinha familiar, Attila meio que empurra a esposa nos braços de Tóth, mas este (exceto por mijar com a porta aberta) até que se comporta razoavelmente bem. Claro que, quando as coisas saem um pouco dos trilhos, o primo acusa o recém-chegado de dar em cima da mulher e o expulsa de casa.

Na rua, estão os abrigos, a fome, os subempregos, a heroína. Mas Tóth é resgatado por um ricaço, Harrison Lee Van Buren (Guy Pearce), que lhe oferece casa, comida & trabalho, encomendando uma obra monumental. Esse pretenso salvador branco também mexe os pauzinhos para que a esposa e a sobrinha de Tóth (a família foi separada pelos nazistas) emigrem para os EUA. Óbvio que o salvador se revela um abusador, a terra das oportunidades se mostra uma terra de oportunidades para foder com o protagonista, e o filme avança rumo à desoladora constatação de que, para cidadãos de segunda classe (assim tratados por quem chegou antes), a melhor opção é dar o fora.

Essa cadeia alimentar me remeteu aos embates entre as “Gangues de Nova York”. No (ótimo, mas inacabado) filme de Martin Scorsese, é engraçadíssima a indisposição dos “nativistas” (basicamente, um pessoal que chegou aos EUA alguns barcos antes dos outros) para com os recém-aportados. Eles vão ao porto para xingar, apedrejar e cuspir naqueles que desembarcam. Claro que todos vivem em um mesmo caldeirão miserável (inesquecível a visão do cortiço subterrâneo logo no começo do filme) e se matam por trocados e algumas esquinas, enquanto os aristocratas ignoram tudo isso e vivem no luxo a alguns bairros de distância. O gueto continuará sendo o gueto, e a Park Avenue continuará sendo a Park Avenue.

Scorsese, aliás, mostrou os dois lados: no irretocável “A época da inocência”, vemos o porção rica daquela Nova York nos anos 1870 (“Gangues” se passa no começo da década anterior, época de Guerra Civil; a cidade mudou bastante após os Draft Riots de 1863). Mas, perdão pelo anacronismo, o que Bill, o Açougueiro, acharia de László Tóth? E o que Van Buren acharia de Bill? Entende o que eu digo? Parafraseando Joyce, os EUA são uma porca que come os próprios filhotes e os filhotes que adota. E eu nem sou antiamericano. As coisas caminham por lá. Não obstante comer o goulash (kosher!) que o diabo cozinhou, Tóth trabalha e a obra é concluída. O que me incomoda é a conversa fiada.

É irônico que a maior violência sofrida por Tóth aconteça não nos Estados Unidos, mas em seu primeiro retorno à Europa. Anos após a guerra e a Shoah, ele volta ao Velho Mundo e ali é estuprado pelo arrojado representante do Novo Mundo, pelo distinto “benfeitor”. A decisão final de partir para uma terceira destinação é bastante compreensível, não? E, no epílogo, quando Tóth é homenageado na mesma Europa, há outras ironias subjacentes à fala da sobrinha: sim, não importa a jornada, mas a chegada, desde que a chegada não seja aqui (Europa) nem lá (EUA) — mas tão belas as obras construídas lá e aqui.

É o trabalho (sua arte) que impede o protagonista de ruir por completo. A arte não salva, mas sustenta o criador. Não falo em termos pecuniários, obviamente (embora isso também ocorra e seja importante). Eu me refiro à sustentação existencial: a completude da visão sustenta/mantém a completude do ser. “O brutalista” é uma história aterrorizante sobre desterro e despertencimento, mas não sobre despersonalização: Tóth é sempre Tóth e cada vez mais Tóth. O homem se estrepa, mas o artista (se) vinga.

Outra coisa que chamou a minha atenção é o fato de que Corbet e a corroteirista Mona Fastvold tomam emprestado o título da obra-prima de V. S. Naipaul, “O enigma da chegada” (lançada no Brasil pela Cia. das Letras com tradução de Paulo Henriques Britto), para nomear a primeira parte do filme. Naipaul explora as mudanças na percepção de um imigrante (no caso, um trinidadiano na Inglaterra). Mas, enquanto o personagem do livro consegue paulatinamente identificar as rachaduras de suas preconcepções e, assim, enxergar (e ironizar) melhor as ruínas das paisagens metropolitanas pelas quais circula (tudo é fachada, tudo são disfarces), Tóth é obnubilado pelo vício em heroína, pela suas obsessões e pela crescente violência de seu “benfeitor”.

Em Naipaul, temos o gradual desvelamento de uma realidade dinâmica e indiferente, que flui à nossa revelia, (mas?) bem distante daquelas preconcepções engessadas, ingênuas e engessadoras. Em Corbet/Fastvold, temos a embriaguez e a obsessão artística substituindo a realidade de fachada pela ultrarrealidade do pesadelo, sem escalas. O artista (se) vinga, mas o homem se estrepa. Respiro, bebê, só no epílogo.

É importante notar que Naipaul também fez um empréstimo: “O enigma da chegada e da tarde” é o nome de uma tela do pintor italiano Giorgio de Chirico. Nela, as linhas retas dos edifícios e das sombras não escondem os dois indivíduos que ali figuram. Gosto de pensar neles como um mesmo indivíduo flagrado em dois momentos sobrepostos, o momento da partida e o momento da chegada. Estão intramuros e não parece haver saída, e a vela do navio acena lá do outro lado.

Mas, se em Naipaul cresce e persiste certa rendição existencial (há quem confunda o glorioso cinismo desse autor nobelizado com reacionarismo, o que chega a ser engraçado), o filme de Corbet recusa tal paralisia. Assim, “O brutalista” é uma espécie de elogio da partida, que ali nada tem de enigmática: vim, criei, sofri, criei, sobrevivi, criei e parti para criar (e sofrer) mais. Chegadas e partidas se sucedem, mas a arquitetura do filme (“O brutalista” tem mais de 3h30 de duração, mas não há absolutamente nada que falte ou sobre em sua construção) e a arquitetura no filme conseguem fixar esse núcleo duro da beleza. Frequentei o filme e frequentei cada construção no filme.

Um elemento importantíssimo para tal fixação diz respeito às escolhas de Corbet e seu diretor de fotografia, Lol Crawley. Eles filmaram em 35mm (depois expandido para 70mm) usando o antigo processo VistaVision, por meio do qual o negativo é colocado horizontalmente (em vez de verticalmente) na câmera a fim de se obter um amplo campo de visão, mas sem as distorções produzidas pelas lentes anamórficas geralmente usadas para esse fim. O processo também oferece uma “presentificação”, visto que foi desenvolvido e muito utilizado na mesma época em que se passa a história. Assim, vemos um filme de época filmado como um filme de época — mas, claro, não montado e finalizado como um, dado o uso de IA para aperfeiçoar os sotaques dos atores etc. Não é tão simples assim viajar no tempo, afinal. Mas uma viagem é uma viagem, e “O brutalista” está entre as melhores a que me entreguei nos últimos tempos.

Monstros folgados

Martin Amis n’“Os bastidores” (tradução: José Rubens Siqueira. Cia. das Letras):

“Já houve um subgênero de romances longos, sem enredo, digressivos e ensaísticos (razoavelmente) conhecidos com indulgência como ‘monstros folgados’. ‘O legado de Humboldt’, com extensos comentários sobre assuntos como teosofia e angelologia, é um clássico monstro folgado; e, quando foi publicado em 1975 (antes do Nobel de Bellow), passou oito meses na lista dos mais vendidos. Quarenta anos depois, o público de tal livro diminuiu, eu diria, em oitenta ou noventa por cento. Os leitores não estão mais nesse lugar, a paciência, a boa vontade, o entusiasmo autodidata não estão mais presentes. Por interesse próprio, gosto de pensar que esse subgênero mantém uma pulsação viável; mas, de modo geral, o monstro folgado está morto.”

Eu diria comercialmente morto, mas não morto, pois os monstros folgados circulam por aí, à disposição de seus (sim, poucos, cada vez mais raros) leitores. Sei porque frequento os mesmos ambientes que eles. Prefiro a companhia de um monstro folgado, erradão, descompensado e tagarela, a qualquer uma dessas criaturinhas bem apessoadas e educadinhas que autopsiam (“desconstroem”?) o próprio umbigo e vendem cera de ouvido como se fosse ouro.

Acho que um dos melhores exemplos recentes de monstro folgado é “La scuola cattolica”, de Edoardo Albinati. Li a versão em inglês, “The catholic school”, ed. Farrar, Straus and Giroux, trad.: Antony Shugaar. O livro é um misto de reconstituição histórica (do “Massacre de Circeo, em 1975, quando três rapazes de “boas famílias” raptaram, torturaram e estupraram duas mulheres, matando uma delas), romance de (de)formação e ensaio memorialístico. A escola do título é a San Leone Magno, em Roma. Os três criminosos eram ex-alunos. Machismo, licenciosidade, hipocrisia religiosa e fascismo: o espírito da República de Salò não morreu (ciao, Giorgia).

“O grande”, de Juan José Saer, o melhor romance latino-americano deste primeiro quarto de século XXI, é um monstro tão folgado, mas tão folgado que não se permitiu terminar e matou seu autor. “Outro lugar” e “O outono dos ipês-rosas”, de Luis S. Krausz, são belos monstros folgados brasileiros. “Aniquilar”, de Michel Houellebecq, é um monstro folgado que se esforça para aceitar a morte (e a morte de várias outras coisas, como, por exemplo, da democracia ocidental — estamos quase lá, falta bem pouco) (não caia na conversa fiada de que o livro é “esperançoso”).

Também aprecio os monstros irascíveis, como “The combinations”, de Louis Armand, “Zettels traum”, de Arno Schmidt, e “Boa tarde às coisas aqui em baixo”, de António Lobo Antunes. Um monstro irascível é um monstro folgado dado a furiosas experimentações, um monstro folgado kinky e desvairado, um monstro folgado que fugiu do rehab, um monstro folgado que usa roupas de couro e invade residências carregando uma maleta cheia de brinquedinhos, aqueles olhos vermelhos brilhando no escuro, esperando você acordar.

Não raro, os monstros irascíveis têm mais de mil páginas. Se for curto, não é irascível. E cada página é escrita como se fosse a última página do mundo, como se não houvesse a página seguinte, como se as páginas seguintes e as páginas anteriores estivessem em chamas, como se o próprio mundo estivesse em chamas (eu sei, eu sei, eu sei).

Há autores que escrevem os dois tipos de monstros, como Ernesto Sábato: “Sobre heróis e tumbas” é um monstro folgado; “Abadon, o exterminador” é um monstro irascível.

Os monstros irascíveis também continuam a circular por aí, exigindo mais cuidado e atenção do que as pessoas em geral estão dispostas a oferecer. Os monstros irascíveis exigem leitores muito abertos e pacientes, contradição que só acrescenta mais graça à brincadeira. Sim, trata-se de uma relação abusiva e desigual. É aquele negócio das primeiras páginas de “The tunnel”: Gass dizia que elas são propositalmente difíceis para afastar os idiotas. Certo, ele não usou esse termo, Gass era um sujeito elegante, um professor, um verdadeiro scholar, mas disse algo nesse sentido, sim. A questão é: para continuar ali, você tem que fazer por onde, você tem que merecer. As melhores coisas na vida são assim, dos bons casamentos aos bons inferninhos¹.

Monstros folgados e monstros irascíveis trazem boas recompensas. Eles são, em si e por si, promessas de enriquecimento. Não é porque o mundo empobreceu que precisamos andar por aí com os fundilhos rasgados, uns trocados no bolso e a cabeça cheia de estrume. Até porque todas essas coisas, de um jeito ou de outro, morrerão conosco. Aproveite o dia, porra. Aproveite os olhos. Usufrua da maldita massa cinzenta enquanto o Alzheimer não se instala.

Em tempo: “Os bastidores” é um puta monstro folgado. E o melhor livro a aparecer por aqui em 2024, de longe (resenha AQUI). Espero que a Cia. também lance “Experience”. E novas traduções de “Grana” e “Campos de Londres” viriam bem a calhar.

¹ Ainda existem inferninhos?

Na ciclovia com Walter Salles

“Ainda estou aqui” é um filme discreto e elegante que evita as armadilhas óbvias (sentimentalismo, esquematismo) ao lidar com certos temas (ditadura militar, tortura, memória x apagamento (institucional ou não) do passado) e narrar a história de uma mulher e sua família. Discrição e elegância se dão porque Walter Salles é um cineasta de abordagem clássica em termos de enquadramento e decupagem, mas não só nisso & por isso. Também (e sobretudo) é uma questão de temperamento.

Salles não é e nunca foi agressivo e/ou sardônico, o que explica o relativo fracasso estético de “A grande arte”, adaptação do romance homônimo de Rubem Fonseca que marcou sua (dele, Salles) estreia na direção de longas, “Água negra”, um filme de terror sem terror (lançado hoje, seria elogiado pelos jecas como “pós-terror”), e “Na estrada”, recriação sóbria do benzedrínico romance de Jack Kerouac. Mas é curioso como, embora não sejam bons filmes, eles são passáveis. Em outras palavras, um filme ruim de Salles não ofende os olhos nem o cérebro, a gente vê sem maiores problemas. Eu vejo, pelo menos. E isso tem a ver com a abordagem supracitada. Quando o sujeito domina aquele tipo de gramática, assentada e sedimentada há um século, o produto raramente é incômodo (no mau sentido).

O que diferencia os bons e os maus filmes de Salles é o roteiro ou, melhor dizendo, a escolha do roteiro. “Água negra”, o original de Hideo Nakata, conta a mesma história de forma estupenda, mas aquela não é a praia de Salles — o cinema de terror exige outra espécie de fígado e outro tipo de educação sentimental cinefílica. E, similarmente, por que cazzo ele foi se meter com o clássico beatnik? Se existe um cineasta não beatnik no mundo, esse cineasta é Walter Salles (o outro era Anthony Minghella, R.I.P.).

Quando Salles é bom, isto é, quando ele escolhe bem o material com o qual vai trabalhar e esse material se adequa ao seu temperamento, quando Salles é bom, ele é quase sempre muito bom. “Terra estrangeira” é um belo filme sobre o confisco da alma nacional, quando até a ideia de exílio perde o sentido e/ou nos mata. “Central do Brasil” registra o clímax da Nova República e de um sopro de país (e um sopro de reconhecimento desse país) que experimentamos por dois segundos. “Abril despedaçado” é o pesadelo que todo sudestino rico tem quando sonha com o Nordeste (aquela Albânia) depois de comer um pato com molho de framboesa n’a bela Sintra. “O primeiro dia” nos apresenta o velho país que tínhamos (ainda temos, se fode aí) pela frente, simbolizado por aquela trepada tristíssima da Fernanda Torres com o Carlos Vereza (eu sei, eu sei, haja suspensão da descrença). É a pior trepada da história do cinema. Aliás, lembrei dela ao ser informado do resultado das eleições de 2018 (sim, é sério, a cena me veio à cabeça do nada). E eu gosto do filme, hein? “Linha de passe”, melhor longa do diretor, antecipa o funeral da Nova República (não, não me refiro ao rebaixamento do Corinthians) — Sandra Corveloni, premiada em Cannes, é a mãe de todos nós que não somos (muito) filhos da puta.

Lembrando que “Terra estrangeira”, “O primeiro dia” e “Linha de passe” foram codirigidos por Daniela Thomas, responsável (em voo solo) por um dos melhores filmes brasileiros deste século: “Vazante” (sacaneado e escanteado pela desinteligência nacional por motivos de lUg@R De fAla) (vão se foder). Eu gostaria de dizer que o tempo fará jus a “Vazante”, mas o esquecimento e a obliteração são esportes nacionais por excelência.

Voltando a Salles: e “Diários de motocicleta”? Enquanto aventura juvenil e filme de estrada, porra, funciona bem demais. É bonito, é divertido. Enquanto retrato do revolucionário quando jovem, nem tanto, pois não identifico ali os sinais do futuro assassino em massa (todo revolucionário que se preze é um assassino em massa) (veja Danton, de Andrej Wajda). Há o jovem idealista amigo dos leprosos. É o bastante? Do ponto de vista dos leprosos, parece que sim. Mas, enquanto cinema, tenho com “Diários de motocicleta” a mesma relação que tenho com “Nixon”, de Oliver Stone: são dois bons filmes protagonizados por criações ficcionais.

E assim chegamos a “Ainda estou aqui”. Que não tem (muitos) jovens idealistas, embora exiba alguns leprosos morais (um deles é a jornalista que questiona Eunice Paiva sobre o sentido de falar sobre coisas chatas como ditadura e tortura em tempos redemocratizados, que troço mais sacal, tia, vamos discutir temas agradáveis, olha que delícia o Plano Real). No filme, uma família é ferrada pelo regime ditatorial porque papai fazia hora extra como carteiro. Bom, no Brasil dos milicos, há inúmeros registros de gente empalada por bem menos ou por nada. Mas o engenheiro e ex-deputado Rubens Paiva foi assassinado sob tortura e desovado sabe-se lá onde porque (como diz o sócio dele) era impossível não fazer nada. Grosso modo, o filme é sobre seguir em frente, apesar de tudo. Coisa que, diferentemente do Brasil, a família Paiva fez.

Fernanda Torres injeta silêncio, estupefação e vitamina D em uma personagem que teria todos os motivos para atravessar a rua, entrar no mar e adeus. Quando, no pior momento de sua vida, ela insiste em sorrir para as lentes sisudas de uma revista vendida (e era mesmo), a personagem, a atuação e o filme elevam-se a outro patamar. Fugindo à recriação sentimentalista e engajadinha de uma tragédia familiar que remete à tragédia nacional (uma tragédia é produto da outra), personagem, atuação e filme retêm a cena ao nível do chão e, sem arroubos, com a elegância e a discrição supracitados, representam o desgraçamento de uma forma particularizada. Mais: pelo que subtraem, personagem, atuação e filme tornam presentes as tragédias familiar e nacional.

Salles acerta ao não reduzir a história que conta a uma nota de rodapé de um “comentário maior” e “relevante” acerca da desgraça brasileira. Ele não tenta agarrar a História pelos bagos, ele não escala o edifício Martinelli (até porque cariocas não sabem onde fica o Martinelli) para berrar e denunciar tais e tais injustiças. Ele não denuncia, mas, sim, enuncia. E em voz baixa. Ele nos apresenta aquela história específica, daquela mulher, daquela família, e o faz sem uma “agenda” — exceto, é claro, pela “agenda” de qualquer pessoa que não tenha estrume na cabeça, isto é, qualquer pessoa que não sinta saudades dos coturnos e/ou da caquistocracia bolsonarista. Mas isso é um pressuposto de qualquer alma decente.

Por fim, acho ótimo que “Ainda estou aqui” tenha se tornado um sucesso de bilheteria, pois isso tende a abafar os esperneios dos stalinistas odara, de um lado, e dos coprófagos neofascistas, de outro. Os poucos artistas brasileiros que não são imbecis precisam pedalar por essa ciclovia estreita, mal iluminada e esburacada. É uma jornada sempre exaustiva, pois, como se sabe, outro esporte nacional por excelência é a burrice.