Hoje, 28 de fevereiro de 2023, O Arco-Íris da Gravidade, de Thomas Pynchon, completa cinquenta anos de sua publicação. Eu me lembro do dia em que nos conhecemos.

Em 27 de dezembro de 2004, uma segunda-feira, eu estava em Goiânia. Escrevia sobre as estreias de cinema para um site local e, como morasse no interior, ia à capital uma vez por semana assistir aos filmes recém-lançados. Não recebia nada para fazer isso. Ganhava alguns trocados lecionando na rede pública, mas era dezembro e eu estava de férias. Na mochila, um caderno repleto de rascunhos do que viria a ser Hoje está um dia morto.

Não lembro quais filmes vi naquela semana. Poderia pesquisar, descobrir o que estreara por aqueles dias, escrever um relato detalhado, mas a verdade é que isso não importa. O que importa é que, na rodoviária de Goiânia, naquela segunda-feira abafada, mormacenta, eu me deparei com uma liquidação na Livraria Nobel e com um exemplar d’O Arco-Íris da Gravidade com 50% de desconto.

Eu nunca ouvira falar de Thomas Pynchon, mas apreciava calhamaços. Questões financeiras. Como ganhasse pouco, não podia comprar muitos livros. Volumes longos são mais caros, mas duram mais, por assim dizer. Isso sempre facilitava as minhas escolhas nas livrarias e sebos. Ulisses em vez d’O Túnel. Os Buddenbrook em vez de Timbuktu. Os Versos Satânicos em vez d’O Buda do Subúrbio. Glamorama em vez de Rituais. Claro que jamais me esquecia dos deixados para trás. No decorrer da vida, segui o exemplo de John Rambo e voltei para resgatá-los sempre que possível.

A edição brasileira d’O Arco-Íris da Gravidade é muito bonita. Olhei para aquele livro de quase oitocentas páginas. O nome do autor soava bem demais. Paulo Henriques Britto, tradução. Que avião fantasmagórico é esse na capa? “Um grito atravessa o céu. Já aconteceu antes, mas nada que se compare com essa vez.” Folheei. “Norte é morte.” “Pökler era uma extensão do foguete, muito antes de ele ser construído.” “Num Estado corporativista, é necessário haver um lugar para a inocência e suas inúmeras utilidades.” “As Nacionalidades estão em movimento. É uma grande correnteza sem fronteiras a fluir.” “A estrada forma uma curva pela abertura em ogiva, e perde-se nos prados escuros.” “(…) ainda que às vezes ele pareça estar indo para o lado errado, essa rede de todas as tramas talvez termine por levá-lo à liberdade.” “Onde não há comida, levam-se armas. As armas e a comida estão firmemente associadas na mente governamental desde que existem armas e comida no mundo.” “‘Existem coisas a que se apegar, sim. Ainda que possa parecer o contrário, há algumas coisas que são reais. Realmente.'” “A primeira estrela paira entre seus pés.”

Uau.

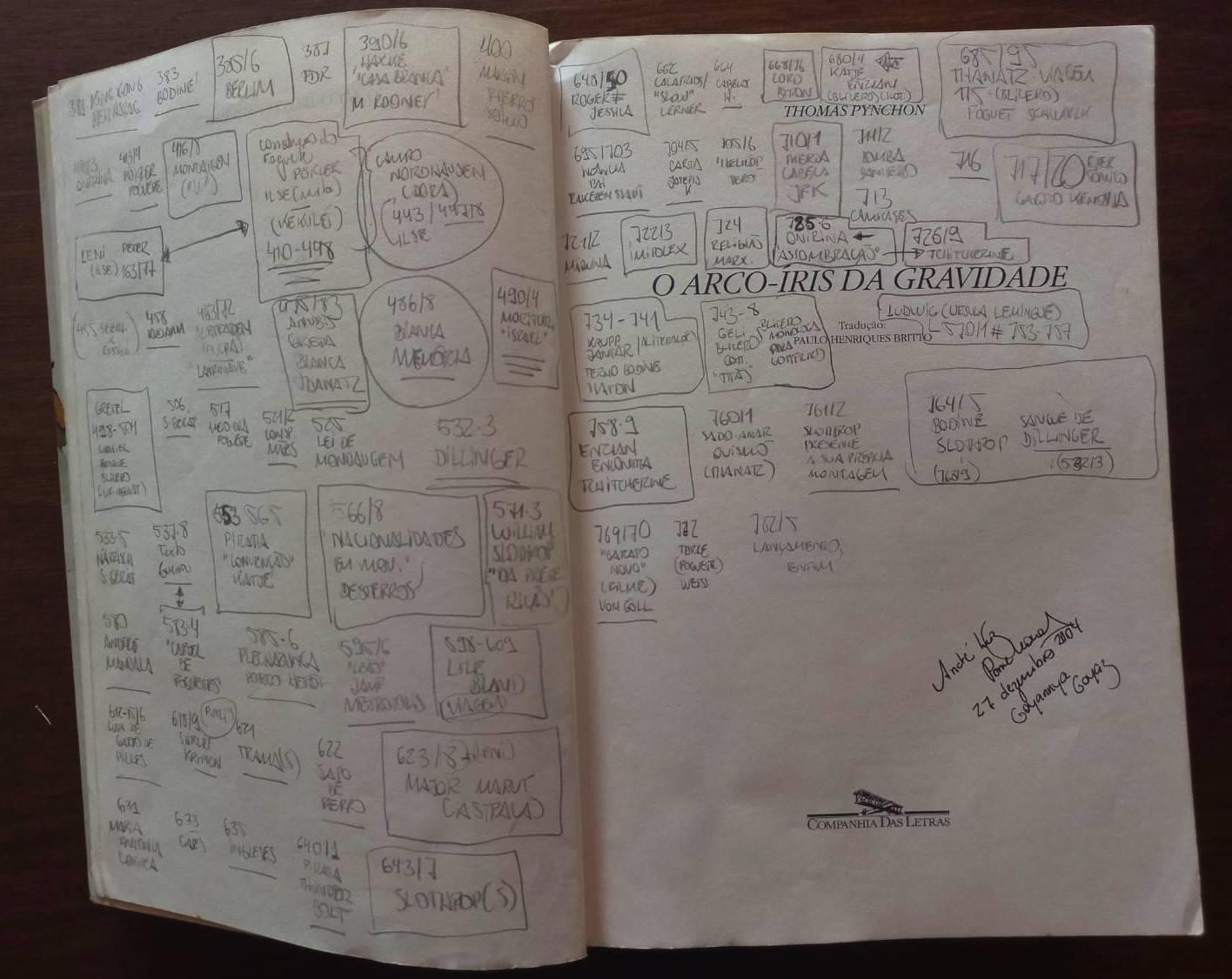

Comprei e saí correndo para pegar o ônibus. Os dias seguintes se confundem em minha cabeça. Sei que quase não saí de casa. Comecei a ler e não consegui parar. Queria o livro ao meu lado o tempo inteiro, mesmo quando descansava os olhos e a cabeça. Sonhava com os fantasmas amontoados nos beirais. Sonhava com o esgarçamento do mundo. Ouvia as bombas, sentia o cheiro da carne queimada. Tive um pesadelo em que trepava com uma enfermeira e o meu esperma era Imipolex G. Ela se levantava, limpando a porra que escorria pelas coxas, aquela porra-polímero, e olhava ao redor. Estávamos em um prédio bombardeado, ruínas, sem telhado. Ela roubava a minha mochila e saía correndo pela noite afora. E o livro estava dentro da minha mochila. Eu gritava, desesperado. Acordei gritando. Não. Sim, ufa!: o livro na mesinha de cabeceira. Ali, comigo. No meu quarto. Era como se aquele fosse o último exemplar do mundo, perdê-lo seria insuportável. Precisava cuidar dele.

Paralelamente, impressionado com a voz, as situações, o humor e a obscuridade do livro, comecei a reescrever os meus próprios rascunhos. Acho que não teria terminado Hoje está um dia morto sem ler O Arco-Íris da Gravidade. Acho que não teria me tornado escritor sem ler O Arco-Íris da Gravidade. Pynchon me ofereceu uma noção claríssima de estruturação e sentido. E mostrou que eu podia escrever o que quisesse e como quisesse, desde que fosse consequente, desde que soubesse para onde estava indo, desde que dominasse os elementos com os quais lidava, desde que lançasse mão de cada um deles no momento oportuno e com essa clareza de propósito.

Ao ler as páginas finais, eu sentia como se o romance esfarelasse em minhas mãos. “Tantas coisas têm de ser deixadas para trás agora, tão depressa.” Uma experiência leitora de quase-morte, de Ascensão e Queda, de uma Queda que culmina numa explosão irredentora — mas, antes do fogo, do fim, talvez possamos tocar a pessoa ao lado, ou colocar a mão entre as nossas “próprias pernas frias”, ou ainda cantar uma canção. O narrador pede que acompanhemos a bolinha, e termina o romance com um convite: “Agora todo mundo —”.

Uma experiência leitora de quase-morte, sim, mas também de renascimento.

Aquela época (2004, 2005) trouxe alguns desses momentos definidores, e eu tive muita sorte por encontrar Pynchon e William Faulkner (e reencontrar James Joyce) nesse eterno piquenique à beira da estrada que é a vida de um leitor. Dez anos depois, William Gaddis viria se juntar a nós — o choque necessário em uma encruzilhada barulhenta, enevoada e repleta de acidentes. A gente escolhe as nossas companhias para a vida e somos meio que definidos por elas e pelo que elas também nos trazem. Não me refiro àquela idiotice “inspiracional” das “referências”. É algo muito mais sério, tangível e amoroso. São a ideia e o consolo de ter sempre com quem conversar, mesmo que os caminhos se distanciem ou divirjam, mesmo que as estradas se bifurquem de novo e de novo e de novo, enquanto tudo (não) vai pelos ares.

E assim encontramos “uma Alma em cada pedra da estrada”.

******

Reli O Arco-Íris da Gravidade duas vezes nos últimos dezenove anos. Na segunda dessas oportunidades, escrevi três pequenos ensaios sobre certos aspectos e passagens do romance, AQUI, AQUI (meu predileto) e AQUI.