“No entanto, a consciência deve encontrar maneiras

de continuar operando dentro da história.”

— Hauffnitz.

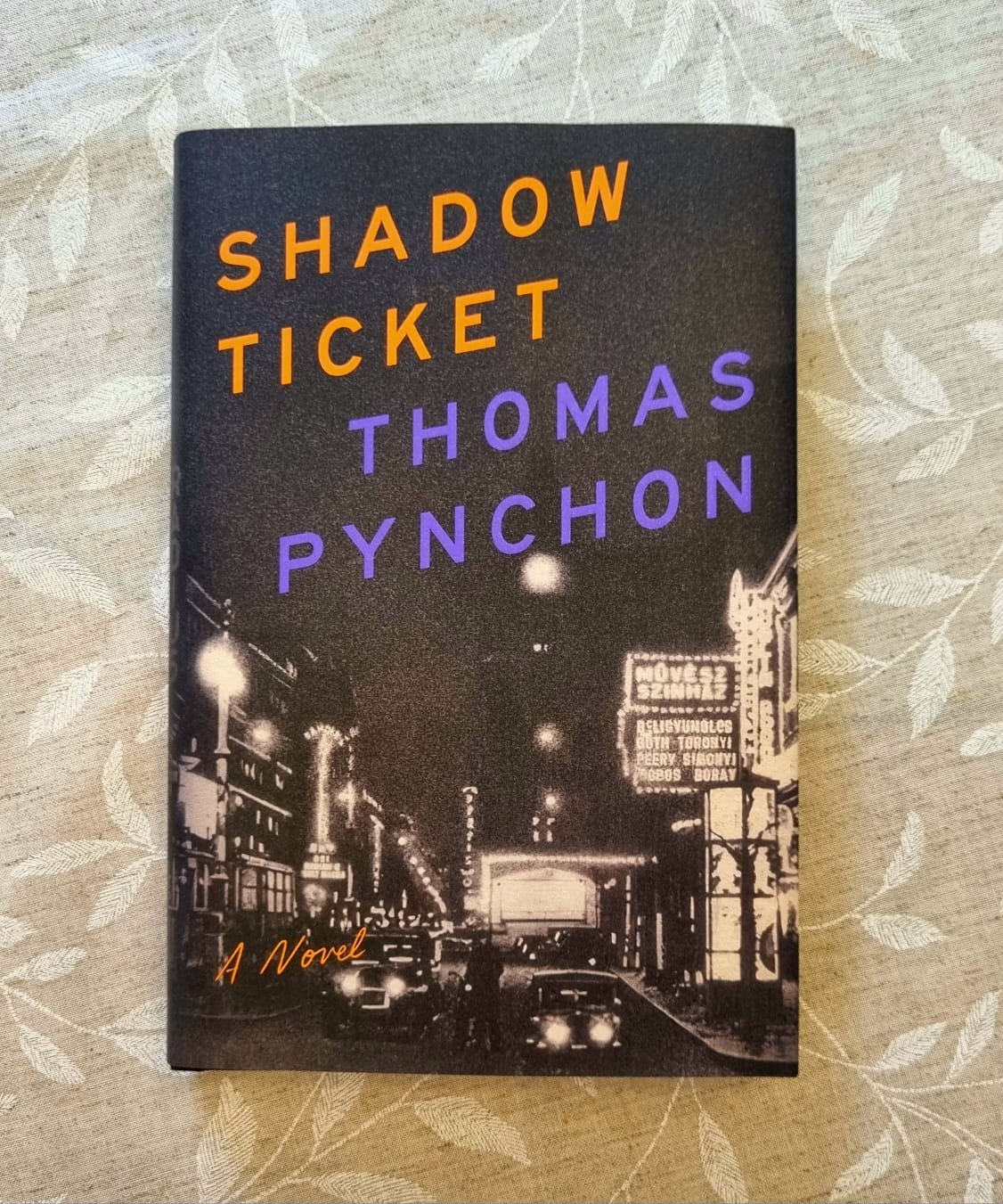

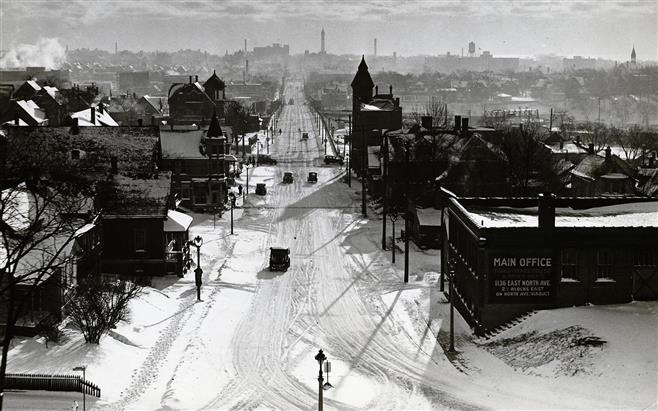

No começo de Shadow ticket, de Thomas Pynchon, há uma explosão que, “quando ocorre, parece vir de algum lugar além do rio e perto do Lago. Garfos e taças parados entre a mesa e a boca, como se todos observassem um momento de quietude, e ninguém parece surpreso”. Estamos em Milwaukee, o ano é 1932, e àquela altura o detetive particular Hicks McTaggart ainda não antevê nem adivinha o exílio.

O romance começa em ritmo de hardboiled, mas se desenrola como um sonho que, se não chega a esboroar as paredes da própria narrativa como n’O arco-íris da gravidade, lança-nos em uma realidade outra: contra o dia, a contrarrealidade pede uma contranarrativa. Essa realidade outra não é, jamais, “melhor” do que a “nossa” realidade: aqui e lá, o futuro é a guerra, o futuro é aniquilação.

No decorrer do livro, várias travessias se sucedem, e a penúltima delas, o retorno/não retorno de Bruno Airmont aos EUA (“Não existe Estátua da Liberdade, Bruno, nada disso, não aonde você está indo.”(1)), sublinha um exílio para além do exílio, um “contradomínio do exílio”, e os personagens navegam “rumo a uma fronteira” de cuja existência “apenas suspeitam”. A narrativa não se desfaz em nossas mãos, pelo contrário (o romance termina com a carta afetuosa de um amigo (2) para o protagonista (3)), mas o mundo, sim, enquanto a “história avança (…) rumo ao nosso futuro fascista”.

A trama? Hicks é incumbido de localizar Daphne, filha do ricaço Bruno Airmont, o “Al Capone do queijo”. Ela teria fugido com um clarinetista, Hop Wingdale, repetindo, talvez e/ou de certa forma, o movimento do pai — ele próprio desaparecido após tungar uma grana do (sim) Sindicato Internacional do Queijo. Hicks namora com uma cantora, April, por quem um mafioso local, Don Peppino Infernacci, é apaixonado. De repente, dois sujeitos fantasiados entregam um presente explosivo para Hicks e ele se vê obrigado a sair de Milwaukee por uns tempos. Em Nova York, primeira parada, é drogado e embarcado no mesmo Stupendica (4) que aparece em Contra o dia, navegando para a Europa em plena efervescência nazifascista. Em Belgrado, um agente cocainômano da Interpol “recruta” Hicks para sair à caça de um capanga de Bruno, Ace Lomax, e assim, como diria Chico Buarque (5), vamos dar em Budapeste. Ali, os personagens tropeçam uns nos outros e em “aportistas” (Dr. Zoltan von Kiss!), agentes do MI3b (sic), gangues de motoqueiros antissemitas (Vladboys!), um golem ciborguesco (6) (num aceno a V.: Zdenek!) etc.

Hicks está no encalço de Daphne, que procura Hop (sim, o clarinetista desapareceu), e (por um momento) de Ace, em cujo encalço está Bruno, que, por sua vez, é perseguido por meio mundo — há sempre alguém perseguindo alguém e sendo perseguido por outrem, em fugas que se retroalimentam, e tudo isso às vésperas da Alemanha ter um novo chanceler, todos sabemos quem.

Por outro lado, Hicks não parece estar realmente no encalço de ninguém; ele eventualmente encontra Daphne (a quem, aliás, já conhecia de outros carnavais ou, melhor dizendo, outras fugas), mas e daí? E, similarmente, encontra Ace, mas não o mata nem apreende, pelo contrário: “Acho que poderia olhar pro outro lado enquanto você escapa…”. E Daphne, quando afinal reencontra Hop, confirma que ele na verdade é outra coisa (em fuga de si mesmo?) e segue o próprio caminho. Encontros e desencontros parecem efêmeros, provisórios, frágeis. Diferentemente de Vício inerente, efetiva paródia de um hardboiled onde quase todas as questões são mais ou menos encerradas, Shadow ticket não está interessado em “fechar” nada.

Voltando a Hicks, era no passado que ele “agia”, trabalhando como capanga corporativo, um brutamontes especializado em espancar grevistas, e sua mudança se dá a partir do momento em que evita matar um indivíduo ou, melhor dizendo (e no espírito do romance), o porrete com o qual arrebentaria a cabeça do infeliz é paranormalmente “aportado” (desaparece, some, onde está?, onde foi rematerializado?). Essa ocorrência insólita faz com que ele experimente a “estranha sensação” de “alívio por não ter matado alguém”, “uma dessas oportunidades para mudar de ideia que, com sorte, às vezes podem surgir”.

Hicks muda de ideia e de profissão, mas, a certa altura, um tanto confuso, procura aconselhamento com o detetive veterano Lew Basnight (o mesmo de Contra o dia), que diz: “Desde que você não seja mais um desses detetives metafísicos, buscando a Revelação. Leem muita ficção policial nas revistas, começam a pensar que tudo se resume a quem fez o quê. O que realmente aconteceu. História oculta. Ah, sim. Ver todas as cartas no fim da rodada. Pra alguns, esse tipo de coisa fica religiosa bem rápido”. Hicks: “Já tenho o bastante pra me preocupar na vida real”. Ao que Lew: “Boa sorte, então, filhinho. Odeio ter que dizer isso, mas o ‘real’ só entra em cena quando alguém atira em você. Na prática, ‘real’ significa morto — tirando isso, sempre tem espaço pra alguma conversa”.

A encruzilhada na vida de Hicks remete às encruzilhadas da História e, no corpo do romance, às encruzilhadas dele próprio (romance), narrativas e contranarrativas. Na medida em que se recusa a “apenas” reiterar as estruturas romanescas que (também) homenageia/parodia (noir, hardboiled, spy novel), inserindo uma sequência de desvios e fugas e digressões, Shadow ticket alcança a excelência justamente por ser um objeto tão estranho e difícil de encaixar. Longe das investidas californianas do autor, ele está mais próximo das sombras que adensam um dos capítulos mais belos de V., o terceiro (ele próprio a reescrita do conto “Under the Rose”), onde uma história envolvendo intriga, espionagem e assassinato é “reconstruída” por um dos personagens a partir de oito pontos de vista.

Aqui, há outra espécie de reconstrução, e ela se dá internamente: Hicks se torna consciente das escolhas morais que fazemos todos os dias e do peso dessas escolhas. A certa altura, esse peso é mensurado por algo que Daphne e o protagonista não dizem, mas poderiam ou deveriam dizer:

Fique ou vá. Duas sinas começando a se separar — voltar aos EUA, casar, constituir família, construir uma vida que você se convence de ser livre do medo, enquanto, aqui, o outro desfecho continua a se desenrolar, a girar na escuridão como o fim dos tempos. Aqueles que você poderia ter salvado, que poderia de algum modo ter desviado para um trecho mais seguro do caminho, são, um por um, roubados, surrados, assassinados, capturados e levados para o inominável, o irrecuperável.

Até que, uma noite, tarde demais, você acorda e compreende o que deveria estar fazendo da sua vida durante todo esse tempo.

E não é assim?

Embora superpovoado, Shadow ticket tem apenas 293 páginas (dos livros do autor, só O leilão do lote 49 é mais curto), 792 a menos do que o mais longo, Contra o dia. Como leitor de Pynchon, gostaria de ter outro tijolaço sob os olhos, mas a concisão do novo romance ajuda a incrementar seu caráter de comentário espirituoso, embora melancólico, de uma realidade outonal, em acelerado esgarçamento.

O título diz respeito a uma passagem, isto é, um bilhete de viagem conseguido por algum meio escuso, por baixo dos panos ou mediante uma troca nem sempre salutar ou lícita. É, por exemplo, com um shadow ticket que Hicks inadvertida e inconscientemente embarca para a Europa, de onde talvez não retornará. E o próprio livro, enquanto contranarrativa, contrarromance, é um shadow ticket para a realidade outra que ironiza e devassa a nossa — lembre-se, a Estátua da Liberdade não está mais lá. (7)

******

(1) E, de certo modo, estão vindo para agora, não? Há inúmeras alusões aos EUA hodiernos no romance, sendo a mais engraçada delas quando alguém se assusta que haja republicanos mancomunados com gângsteres.

(2) Ao que parece, o pai de Zoyd Wheeler, protagonista de Vineland.

(3) O romance é, em si, uma carta afetuosa de Pynchon para cada leitor, como se dissesse: “O mundo foi pro saco, mas ainda estamos juntos, ao menos por enquanto; vamos aproveitar esse momento”.

(4) Um navio transmorfo tem quantas formas (e vidas) quiser, não é mesmo? Não por acaso, sobreviveu a Veneza.

(5) Formidável quebra-gelo: em vez de “E aí, já foi a Budapeste?”, perguntar “E aí, já foi dar em Budapeste?”.

(6) Cuidado com o BAGEL (Bureau Administering Golems Employed Locally).

(7) Se é que esteve algum dia, não é mesmo?