Versão estendida de um artigo publicado ontem no Estadão.

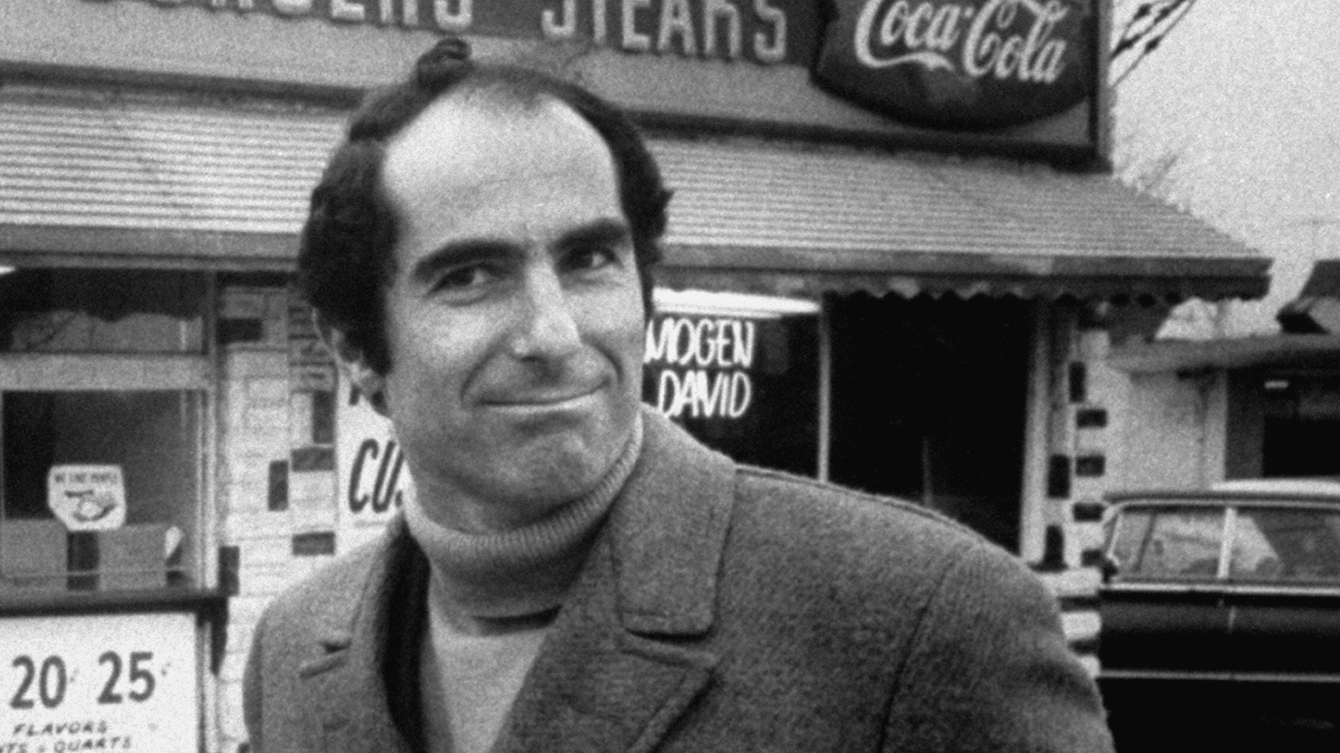

Faltava uma hora para escurecer naquela tarde de junho de mais de vinte anos atrás – eu tinha dezessete anos, escrevia e escondia (mal) uns poemas bem ruins e, à maneira de muitos protagonistas de Bildungsroman antes de mim, já sonhava com o meu próprio e monumental Bildungsroman – quando, sentado nos fundos de um ônibus caindo aos pedaços que me transportava de Silvânia para Anápolis, onde frequentava um cursinho pré-vestibular, fui apresentado a Philip Roth.

O livro que tinha em mãos – cujo início parafraseei desavergonhada e canhestramente acima – era uma edição do Círculo do Livro de The Ghost Writer, rebatizado como Diário de uma Ilusão. Eu o pegara da biblioteca, atraído pela capa (um corpo nu de mulher, em meio às sombras, atrás de uma máquina de escrever) e também porque era um autor que, volta e meia, Paulo Francis elogiava em suas colunas. Comecei a ler enfurnado naquele ônibus (as janelas batiam com o vento gelado, e eu me lembro de sentir muito frio naquelas viagens) e, uma vez em Anápolis, não fui para o colégio, é claro, mas despistei os colegas, escondi-me em uma lanchonete das redondezas, pedi um café e devorei o resto do livro com a certeza de ter encontrado uma voz que falava tão diretamente comigo que era como se viesse de dentro para fora.

Era a voz de alguém que, embora estrangeiro, norte-americano, judeu, nascido quase meio século antes de mim, dava a impressão de estar sentado àquela mesa comigo, em um pé-sujo no interior de Goiás, compartilhando uns pães de queijo enquanto confidenciava um espanto diante da existência e de muitas das coisas que ela arrasta – solidão, desejo, raiva, beleza, morte – que era também o meu espanto. Página após página, Roth me oferecia a história de um jovem autor (ninguém menos que seu alter ego Nathan Zuckerman) que, em meio a um conflito identitário, consigo mesmo e com os seus, ia ao encontro de seu mestre. Ele me colocou sob a pele de Zuckerman, e então aquele conflito (objetivamente distante) se tornou meu ou, melhor dizendo, traduziu-se, fez sentido de e para mim, possibilitou uma abertura para o outro.

Nos anos seguintes, ao ler mais livros do autor, experimentei aquela mesma sensação – não raro dolorosa – de reconhecimento. Mergulhei na sexualidade artrítica (moral, literária e literalmente falando) do protagonista de O Teatro de Sabbath; horrorizei-me com a morte do Pai (sic) em Patrimônio; desesperei-me com o descompasso do homem com seu tempo em Pastoral Americana; concordei que a raiva, além de ser vivificante, é muitas vezes só o que nos resta (em A Marca Humana); fui a um enterro de araque e depois a Israel (e voltei) com O Avesso da Vida; conheci Aharon Appelfeld e concebi um outro eu, oposto em seus propósitos, mas idêntico em sua fúria, com Operação Shylock; e fechei um ciclo da única maneira possível – encarando a morte – com Fantasma sai de cena.

Falando como leitor, é bem possível que o “meu” Bildungsroman seja exatamente esse palmilhar pelo universo alheio. Ou, em vez de um “romance de formação”, eu poderia falar de certa “formação pelos romances” de Roth, na medida em que eles não só mostraram e trouxeram para mim, bem cedo, aquela possibilidade de abertura, mas também me ajudaram a mapear o espaço intervalar que existe entre mim e o outro, espaço no qual é possível conviver comigo mesmo e com o outro, porque as nossas dores e alegrias se tornam, de repente, por obra e graça da grande literatura, perfeitamente traduzíveis.

…………

Roth faleceu anteontem, aos oitenta e cinco anos de idade. Não escrevia ou, pelo menos, não publicava nada há anos. Quando li a notícia, a primeira coisa que me ocorreu foi: como é possível que ele tenha morrido? Tudo o que ele odiava estava aqui.

Que descanse em paz.