Como vocês devem saber, há um famigerado ensaio de David Foster Wallace intitulado “Federer como experiência religiosa”. DFW jogou tênis quando moleque, antes de se tornar possivelmente o melhor escritor de sua geração, e escreve com beleza e propriedade sobre o suíço que acaba de vencer seu 18º título de Grand Slam e é tido como o tenista mais completo de todos os tempos. Mesmo que o leitor aí não goste de tênis (e, se for o caso, meus sentimentos), sugiro que dê uma olhada no tal ensaio, pois é raro que um craque escreva sobre outro com tamanha admiração e tanto conhecimento de causa. No Brasil, foi publicado na coletânea Ficando longe do fato de já estar meio que longe de tudo (Companhia das Letras), mas, para os fluentes em inglês, é possível ler na íntegra AQUI.

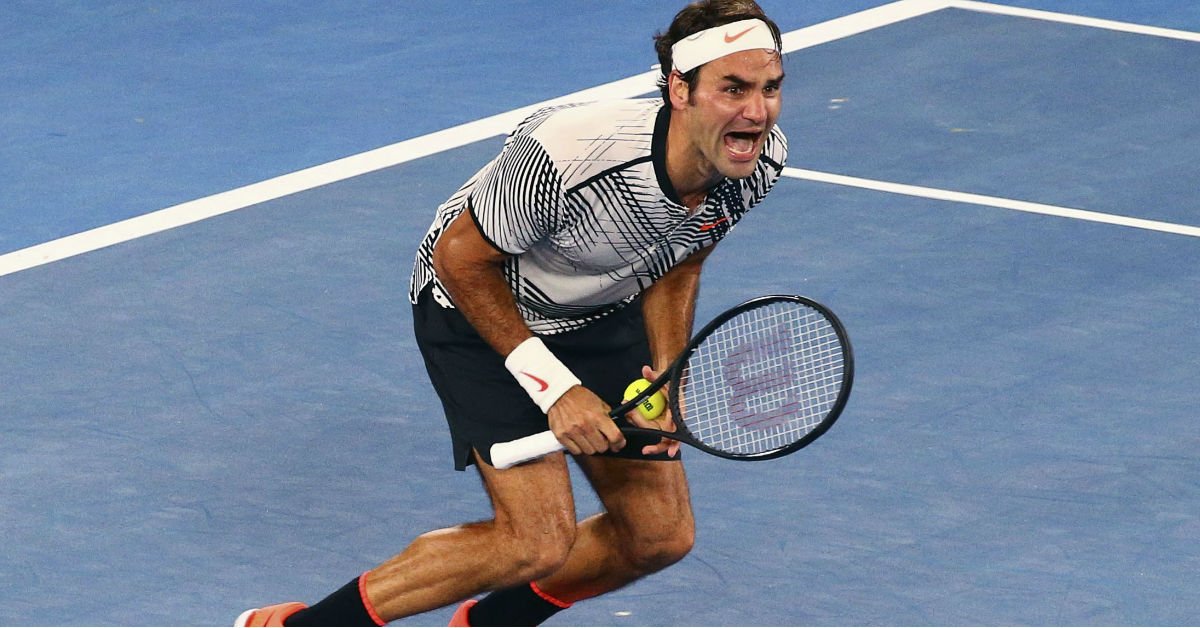

Roger Federer, de fato, tem proporcionado ao longo de sua carreira tantos “Momentos” (segundo DFW, é quando um lance absurdo acontece na quadra, fazendo com que o queixo do espectador despenque, seus olhos arregalem e ele solte um som esdrúxulo de estupefação, de tal modo que a esposa vem correndo de onde quer que esteja para checar se está tudo bem) que os aficionados do esporte em particular, e da beleza em geral, só podem se sentir gratos por testemunhá-los.

Não é fácil explicar o que torna esse tenista tão especial, tão único, mas, certa vez, conversando com um amigo que não acompanha o esporte, eu disse: “Imagine um jogador de futebol que fosse uma mistura da elegância de Zidane com o instinto matador e a rapidez de Ronaldo em seus melhores momentos”. A analogia é tão falha quanto qualquer outra desse tipo, mas talvez ofereça um vislumbre do que seja assistir a um desses “Momentos Federer”. Sem exagero, eu me sinto presenteado ou, mais do que isso, abençoado, como se D’us permitisse que, por uns breves segundos, eu visse algo que se aproxima do que, imperfeitamente, chamamos de “perfeição”.

O título recém-conquistado por Federer, seu quinto no Aberto da Austrália, é especial por várias razões. A primeira delas tem a ver com o fato de que ele já está com trinta e cinco anos (completa 36 em agosto), idade em que muitos grandes tenistas já se aposentaram ou consideram seriamente essa possibilidade, ou se mantém no circuito apenas por amor ao jogo, e não porque ainda sejam competitivos — vide os últimos anos de Roddick e Hewitt, por exemplo. Como se não bastasse, Federer vinha de uma lesão que o tirou das quadras por seis meses, fazendo, inclusive, com que cogitasse se aposentar — foi demovido da ideia pela esposa, Mirka. Para completar, a final do torneio foi contra o espanhol Rafael Nadal, seu maior rival e também responsável por um retorno improvável após lutar contra suas próprias — e inúmeras — lesões.

Nadal leva vantagem sobre Federer em confrontos diretos porque é mais jovem, duelaram muitas vezes no saibro, piso no qual o primeiro é especialista (para se ter uma ideia, são nove títulos em Roland Garros, recorde absoluto), e o estilo de jogo do segundo “casa” à perfeição com a forma como o outro agride seus adversários. Tecnicamente falando, Nadal consegue muito efeito nas bolas que bate com a canhota na cruzada, movimentando a raquete de baixo para cima (o popular e venenosíssimo topspin), explorando assim um dos raros pontos fracos de Federer: o backhand, isto é, o golpe que ele, destro, dá pelo lado esquerdo. Em todas as vezes que se enfrentam, Nadal “procura” insistentemente a esquerda de Federer, forçando os erros deste, mais ou menos como Apollo Creed sempre tentava acertar o olho ruim de Rocky Balboa. Quando o piso lhe é favorável (as quadras duras e de grama, em que a bola “anda” mais), Federer tende a controlar melhor as trocas de bola, protegendo a esquerda, pondo Nadal para correr e tendo alguma tranquilidade e espaços mínimos para matar os pontos.

Mas, na final deste ano em Melbourne, coisas diferentes aconteceram. A primeira delas é que Federer subiu relativamente pouco à rede (quarenta vezes, média de oito por set, obtendo sucesso em vinte e nove delas; já o vi subir mais). A segunda, decorrente da anterior, é que ele não tentou fugir da esquerda, aceitando devolver com o backhand e pontuando bastante por aí, inclusive nas longas trocas de bola desde a linha de base que, historicamente, e contra a maior parte dos adversários, favorecem o jogo brutalista de Nadal. É claro que essa mudança de característica não aconteceu da noite para o dia.

Desde o começo do torneio, embora ninguém acreditasse que tivesse chances de chegar à final (nem mesmo ele, ressalte-se), Federer parecia diferente. Em geral, ele procura encurtar os pontos e desferir logo a chamada bola vencedora, mas, este ano, optou por demonstrar paciência e meio que “espelhar” cada adversário. Ao enfrentar o norte-americano Noah Rubin, por exemplo, também prescindiu de subir à rede e assumiu com gosto a pancadaria de fundo de quadra. Contra Kei Nishikori, variou um pouco mais, procurando deslocar o japonês (muito leve e rápido, e excelente devolvedor) com slices fundos, preparando assim para “pavimentar” o outro lado com golpes na paralela à Gustavo Kuerten. E, ao lidar com Nadal, surpreendeu pelos motivos expostos no parágrafo acima.

Óbvio que nenhuma estratégia daria resultado se Federer não exibisse a precisão e a inteligência de seus grandes dias. Como diz DFW, ele é Mozart e Metallica ao mesmo tempo, e de algum modo a melodia que sai disso é refinada. Quando ganhou o derradeiro ponto e olhou, incrédulo, para a esposa, chorando e pulando feito um tenista adolescente ao vencer seu primeiro torneio de simples (e não o 89º), Federer nos aproximou ainda mais do êxtase que perpassa e define todo o seu jogo. Com sua elegância característica, ele parece desacelerar o tempo a cada ponto, de tal forma que nos sentimos reconciliados com tudo — inclusive com a morte. São momentos breves, mas jamais fugazes, pois a beleza não morre nunca e o eco de cada golpe nos mantém alguns centímetros acima do chão, flutuando com Roger Federer de um lado a outro da quadra, infenso(s) à vulgaridade e momentaneamente integrado(s) ao que é deiforme.